참여/소식

국유정담

사람이 죽으면 어떻게 될까? 과연 영혼은 있는 것일까? 있다면 어디로 가는 것일까? 죽음의 문제는 종교가 가장 중요하게 다루는 영역이다. 종교마다 천당이나 극락을 설정하고 신심이 깊은 사람은 죽어도 생명이 끝나는 것이 아니라 그곳에서 영원히 살 수 있다고 말한다. 구체적으로 지옥이나 천당을 설정하지 않은 경우에는 사람이 죽으면 내세가 있어서 그리로 간다고 믿는 것이 대부분이다.

그러나 특이하게도 무속신앙에는 천당이나 극락, 지옥이 없다. 심지어 내세라는 관념도 없다. 다만 산 사람은 이승에, 죽은 사람은 저승에 가는 것뿐이다. 무속은 삶을 중요하게 생각하여 대부분의 신이 인간의 건강과 행복을 위해 존재한다. 하지만 무속신앙에서도 죽음은 매우 중요한 영역이다. 어떻게든 죽음이라는 사건에 대해 해답을 내놓아야 하는 것이 종교이기 때문이다. 그 해답이 바로 ‘넋굿’이라는 의례이다.

넋굿은 망인을 청하여 생전에 풀지 못한 한을 풀어주고 삶의 미련으로부터 자유로운 존재를 만들어 저승으로 천도하는 모든 무당굿의 총칭이다. 그렇지만 실제로 넋굿이라는 말을 사용하는 무당이나 일반인은 한 명도 없다. 각 지역에 따라 다양한 이름으로 부르고, 구체적인 의례내용도 조금씩 다르다. 서울, 경기도와 황해도에서는 진오기굿, 동해안 지역에서는 오기 또는 오구굿이라고 부른다. 평안도는 수왕굿, 함경도는 망묵굿이라고 부르고 제주도는 시왕맞이라는 명칭을 사용한다. 전라도에서는 씻김굿이라고 한다. 이처럼 지역에 따라 명칭이 다르고 신들린 무당과 세습무의 굿의 내용도 제법 다르지만 넋굿의 목적은 동일하다. 죽은 이가 품은 생전의 한을 깨끗이 씻겨 정화하여 자유로운 존재로 만든 후 저승으로 천도하는 것이다.

현재 중요무형문화재로 지정된 넋굿은 서울 새남굿과 진도 씻김굿이 있다. 새남굿은 일반적인 진오기굿보다 규모가 크고 불교적 색채를 보인다. 궁을 드나들었던 서울무당의 위엄이 복색과 의식 전반에 걸쳐 장중하게 남아있다. 씻김굿은 전라도 특유의 육자배기조 음악이 좋고 세습무인 당골이 주관하는 굿으로 소박하면서 상징성이 풍부한 의례이다. 이중 진도 씻김굿을 중심으로 무속신앙이 보여주는 죽음의 이해를 살펴보기로 한다.

씻김굿은 망자를 깨끗이 씻긴다는 데서 유래한 명칭이다. 씻김굿에도 굿을 하는 시기와 상황에 따라 여러 종류가 있다. 요즘도 진도에서는 사람이 죽으면 상여가 나가기 전날 시신을 모셔놓고 굿을 한다. 이를 곽머리씻김굿이라고 부른다. 물에 빠져 죽으면 그 영혼이 안식을 찾지 못한다고 생각해서 반드시 혼을 건져 육지에 모시는 혼건지기굿을 한다. 그 외에 사람이 죽은 뒤 집안이 좋지 않으면 특별히 날을 받아 날받이 씻김굿을 하는데 이때는 망인을 비롯하여 조상을 대접하는 것도 중요한 제차가 된 다. 이처럼 진도에서는 죽음의 의례가 다양하게 전승되고 있는데 이 중 비교적 규모가 작고 간단한 곽머리씻김굿의 내용을 보기로 한다.

전통적으로 임종은 안방에서 했지만, 최근에는 대부분 병원에서 마지막 을 맞게 된다. 곽머리씻김굿은 망인의 천도를 기원하는 동시에 죽음으 로 인한 집안의 부정을 가시는 목적이 있어 집에서 하는 것이 원칙이지 만 요즘은 병원에서 더 자주 볼 수 있다. 병원 영안실에서 하는 씻김굿은 어쩌면 진도의 무속문화적 특징을 가장 잘 드러내 주는 문화현상이기도 하다. 저녁 8시쯤 곽머리씻김굿은 조왕반으로 시작한다. 흰 치마저고리 를 정갈하게 입은 당골이 부엌에 앉아 징을 두드리면서 부정을 물린다. 이어 마루에 성주와 조상을 위해 상을 차리고 여러 신에게 굿하는 목적 을 아뢰는 안당굿을 한다. 징, 장고는 물론이고 아쟁과 피리, 대금이 어 우러진 멋진 무악이 연주되는 것도 안당굿부터이다. 마당에 상을 차리고 벌이는 초가망석은 신과 망자를 청하는 굿이다. 이때부터 누구보다 굿 좋아하는 진도사람들이 모여들기 시작하여 마당은 조문객이자 구경꾼으 로 가득 찬다. 드디어 당골이 지전을 양 손에 갈라 쥐고 “신이로구나 에 에 에이야 나니나난실 어헤이야” 무가를 부르면 한밤중 마당은 삶과 죽 음, 의례와 놀이, 울음과 웃음이 공존하는 무당굿 특유의 신성공간이 된 다. 이어서 당골은 몹쓸 병을 주관하는 손님굿, 살아있는 가족에게 복록 을 주는 제석굿을 한다.

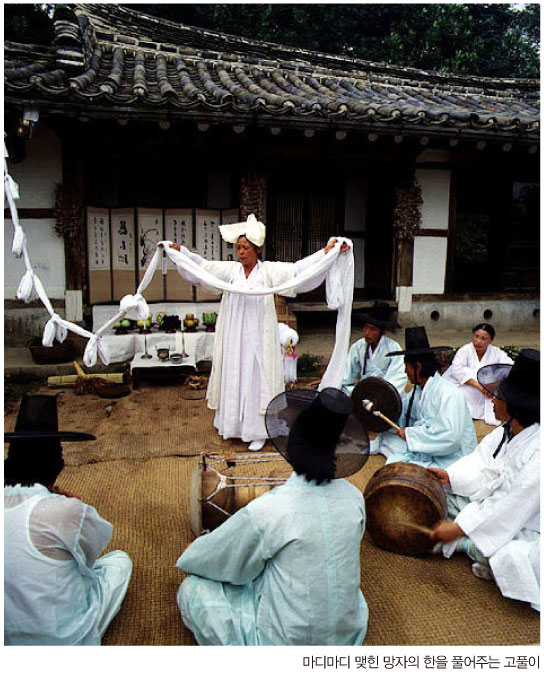

어느새 밤이 깊어 자정 무렵이 되면 본격적으로 망인천도굿이 시작된다. 씻김굿에서 중요한 제차는 망인을 정화하고 저승으로 천도하는 부분으 로 고풀이, 씻김, 길닦음이 있다. 당골은 마당 기둥에 무명 한 끝으로 쌀 담은 주발을 묶어 맨 후 나머지 헝겊으로 열 개의 매듭을 만든다. 야무지 게 맺은 열 개의 고는 망자가 이승에서 풀지 못한 삶의 회한이 만든 피멍 이다. 한이 맺혀있으면 이승을 떠나 저승에 갈 수 없다. 당골은 신칼을 들 고 불쌍한 망자가슴에 맺힌 한을 해원고로 풀어가라고 축원한다. 양손에 고를 들고 휘두르면서 춤을 추다 보면 고가 하나씩 풀려간다. 맺힌 고가 하나하나 풀려나가는 것을 보면서 사람들은 망자가 이승의 결박에서 풀 려 자유로워지는 과정을 느끼는 것이다.

씻김은 이슬털기라고도 하는데 시신을 씻겨 저승에 들 자격이 있는 존재 로 만드는 굿이다. 먼저 시신을 의미하는 영돈을 만든다. 짚자리를 펴고 그 위에 속옷부터 두루마기까지 차례로 옷을 놓아 죽은 이의 신체를 만든 다. 자리를 두르르 말아 일곱 마디를 묶어서 세운 뒤 머리가 되는 맨 위에 망자의 넋과 돈을 넣은 놋쇠주발을 올린다. 그 위는 솥뚜껑을 덮는다. 결 혼을 못한 사람은 바가지를 덮는다. 이렇게 만든 영돈(망인의 신체)을 쑥물, 향물, 맑은 물로 차례로 씻겨나간다. 당골은 무엇을 씻기는 것일까.

바로 망자의 한이다. 미처 못다 한 말, 이루지 못한 일, 자식에 대한 안타 까운 사랑 등은 한이 되어 죽은 이를 이승에 붙잡아놓는다. 삶에 대한 미 련 때문에 저승으로 훨훨 떠나지 못하는 것이다. 그래서 씻김굿은 미련 을 깨끗이 씻어내는 의례이기도 하다.

죽은 이만 한이 있으랴. 산 가족 가슴에도 한이 맺혀 있다. 죽음은 한 순간에 모든 것을 단절시킨다. 한순간에 타자가 되어 버린 죽음 앞에서 못다 한 말, 못다 표 현한 애끓는 속정은 산 자나 죽은 자나 다를 바가 없는 것 이다. 굿판은 삶과 죽음이 만나는 유 일한 공간이다. 굿 이 있어 죽은 이는 가족에게 자신의 한 을 풀어낼 수 있고 산 가족 역시 갑작 스러운 죽음에 닫혔 던 대화를 시도할 수 있다. 그렇기에 고풀이와 씻김은 죽음으로 인해 발 생한 모든 혼란을 풀어내는 의례이다. 서로의 맺힌 것을 풀어냄으로써 망자는 비로소 가벼운 존재가 되어 죽음의 세계로 들어갈 수 있고 산 자 는 가슴에 남아있던 회한을 풀고 죽음의 속박에서 자유로워지는 것이다. 넋굿의 마지막은 길닦음이다. 한 필 무명을 모두 풀어 양쪽에서 단단히 잡고 당골이 그 위를 넋이 담긴 놋쇠주발이나 넋이 타고 저승에 갈 반양 용선으로 정성스레 닦아나간다. 이제 씻김과 고풀이로 모든 한을 풀고 깨끗한 몸이 된 망자는 떳떳이 저승에 갈 수 있는 존재가 되었다. 당골은 길베로 상징한 저승길을 염불로 닦아 망자가 편안하게 갈 수 있도록 돕는 것이다. 이렇게 당골의 축원과 가족의 환송을 받으며 저승에 간 망자는 무속의 신 가운데 하나인 조상이 된다. 넋굿을 통해 망인은 저승에 편히 있으면서 늘 자손을 위해 마음써주는 조상신이 되는 것이다.

넋굿은 한국인이 죽음이라는 사건을 이해하고 받아들이고 마침내 극복 하는 과정을 보여주는 의례이다. 넋굿을 통해 망자는 이승과 저승을 떠 도는 객귀에서 저승에 안착한 조상신으로 거듭날 수가 있고 산 사람들은 죽음의 그늘에서 벗어날 수 있다. 그리하여 다시 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 보호하는 의례가 바로 넋굿인 것이다.

- 글˚황루시 (관동대학교 미디어문학과 교수)-