자료/연구

국가유산이야기

1934. 5. 3 ~ 2021. 10. 26. | 보유자 인정: 1976년 6월 30일

국가무형유산 매듭장

Master Artisan of Decorative Knot craft skill Holder

색동으로 맺은 잠자리 한 마리

옷고름에 달고 구월 들판을 날아볼까

딸기술 치렁치렁 달려볼까

내일이면 중신어미가

사성단자를 들고 온다는데

멀지 않아 함진아비가

나룻배를 타고 양단 공단을 가져 온다는데

이 두근거림을 어이할거나

풀씨도 흩어지고

베틀처럼 울던 여치도 떠나더라만

두레박줄이 손목을 감으면

이 마음 어이할거나

아우야

네 괴불주머니를 가져와 봐

문종이로 말고 비단보로 싼

내 외줄 노리개를 넣어 줄께

언젠가 너도 떠나갈 때가 오면

언니 마음인 줄 알고 꺼내보려므나

붉은 치마 초록 저고리 어여삐 차려 입고

노리개 손에 쥐고 눈을 감으려므나

고추잠자리가 되어 날아가렴.

- 색동노리개 / 오대교 (문학지 “시와 사람” 2009년, 제25회 신인상 당선작)

끈의 문화로 상징되는 한국인의 마음을 시각화한 언어, 매듭

매듭은 손의 언어이자 마음의 꽃이라고 불린다. 매듭을 드리우는 것은 예(禮)를 갖춘 정갈한 마음의 자세를 표현하는 것이며, 침묵으로 향기로운 뜻을 전하기 위함이다. 그런 이유로 꽃에 향기가 있듯 매듭에는 인격의 향기가 품어져 있으며, 꽃의 색이 청초하듯 매듭 또한 그 빛이 곱다. 한국의 모든 문화가 그러하듯 매듭 예술 또한 수천 년의 유구한 역삭 속에 스며 전해왔다. 또한 한국인의 정서와 많은 부분에서 닮아 있다. 이어령 교수는 「우리문화 박물지」(디자인하우스, 2007년)에서 매듭에 대해 다음과 같이 이야기하고 있다.

“인간이 만나고 헤어지는 것을 맺고 풀고 잇고 끊는 끈의 관계로 나타낸 것이 한국인의 인간관이다. 그래서 한국인은 고립무원의 상태를 끈 떨어졌다고 말하기도 한다. 이러한 끈의 사상을 실제로 눈으로 볼 수 있는 기호로 만들어낸 것이 바로 매듭이라는 수예품이다. (중략) 이 세 개의 균형 속에서 매듭은 아름다운 구조를 갖게 되고 인간이 만나 서로 인연을 맺기도 하고 원을 풀기도 하는 운동을 한다. 운동은 모두가 시간 속에서 일루어지지만 매듭은 그러한 운동과 그 궤적을 공간화하여 구조화한 것이다. 매듭은 끈의 문화롤 상징되는 한국인의 마음을 시각화한 언어이다.”

매듭이란 명주실을 꼬고 합해 끈목을 만든 다음 각종 모양을 맺은 것으로 이러한 기능을 가진 사람을 매듭장이라고 한다. 끈목은 여러 가닥의 실을 합한 굵은 끈을 말하는데 둘레가 둥근 동다회는 노리개나 주머니끈으로 사용되고, 넓고 납작한 광다회는 주로 도포 위에 매는 허리끈으로 이용된다. 매듭은 식물의 줄기나 나무 껍질, 짐승의 가죽 등을 이용하여 묶거나 매는작업으로 인류 생활에 필요한 실용적인 생활 수단으로 이용되거나 꼬아서 엮는 방법으로 미적인 표현 욕구를 나타내기도 하였다. 돌도끼나 돌칼의 구멍에 끈을 꿰었던 흔적에서 수렵 및 식생활 등 실생활 전반에 걸쳐서 활용된 신석기시대 생활용 매듭을 엿볼 수 있다. 청동기시대 유물인 가락바퀴와 관옥(管玉), 곡옥(曲玉) 등을 통해서도 당시 매듭이 생활에 이용되었음을 추정할 수 있다. 특히 가락바퀴[방추차(紡錘車)]는 섬유질을 이어 꼬임을 주면서 실을 만들거나, 긴 섬유에 꼬임을 주어 실을 만드는데 쓰였던 도구이다. 이후 삼국시대와 고려시대 문헌을 통해 각종 의식이나 복식에 사용되었던 사실을 확인할 수 있다.

조선시대에 들어와서 매듭은 그 용도가 더욱 다양해져 실생활 전반에 널리 이용되었다. 조선시대 초기 매듭은 「세종실록」의 가례서례(嘉禮序例)와 흉례서례(凶禮序例)의 각종 기물의 유소·매듭·술장식에 관한 설명을 통해 확인할 수 있으며, 당시 악기에서도 매듭 유소로 장식한 것들이 눈에 띈다. 매듭에 사용되는 재료는 명주실, 모시실, 닥나무실, 삼베실, 털실 등이다. 끈의 색감, 맺는 방법에 따라 형태가 다양하며 지방에 따라 그 이름도 다르다. 매듭의 이름은 생쪽, 나비, 잠자리, 국화 등 우리가 쉽게 보고 사용하는 물건이나 꽃, 곤충에서 따왔다. 또한, 끈이나 매듭 끝에 다는 것을 술이라고 하는데 각종 악기와 가마, 도구 등에 장식으로 이용되었다. 술 또한 그 모양과 쓰임에 따라 딸기술, 봉술, 호패술, 선추 등으로 다양하며 같은 종류일지라도 궁중과 지방에 따라 그 품격이 달랐다.

예리한 감각과 철저한 성품의 장인, 김희진 선생

국가무형유산 매듭장 기능보유자인 김희진 선생은 1934년 황해도 해주에서 여섯 남매 중 맏딸로 태어나 유복한 어린 시절을 보냈다. 어린 시절 선생의 어머니는 손수 옷을 해 입히셨다. 보수적인 가정이라 집에서는 늘 한복을 입어야 했고 솜씨 좋은 어머니는 옷감에 직접 물을 들여 치마·저고리·속치마, 심지어는 속고름까지 배색하여 옷을 만들어 주셨다. 덕분에 선생은 어릴 적부터 색감에 민감할 수 있었으며, 어머니의 재능을 이어받을 수 있었던 듯하다. 선생이 매듭을 처음 알게 된 것은 20대 후반의 나이로, 예용해 선생의 소개로 매듭장 정연수 선생(1904~1974)을 만나면서부터였다. 처음으로 접한 매듭은 상여를 장식하는 대봉유소와 소봉유소로, 오묘한 매듭의 결구와 원색의 강렬한 색감에 ‘혼을 빼앗겼다’고 회고한다.

1963년 정연수 선생에게서 매듭을 본격적으로 배웠고, 이후에는 전북 남원의 박용학, 심칠암, 강기만, 서울 약수동의 김입비 선생에게서 매듭과 관련된 여러 기술을 터득하였다. 이렇듯 김희진 선생은 여러 분의 장인으로부터 채집해서 연구 개발하여 매듭의 기본형과 다회치는 법, 술의 공정을 익혀 명실공히 끈목, 매듭, 술을 한손에 다 익히는 장인이 될 수 있었다. 그리고 유물을 수집하면서 기본 작업을 익혀 완성된 처녀작을 공모전에 출품하기까지 만 4년여가 걸렸다고 한다. 1966년 문교부 주최 제1회 민속공예대저에 처녀출품해 문교부 장관상을 수상하였으며, 1970년에는 제4회 동아공예대전에서 금상을 수상한데 이어 이듬해 제5회 동아공예대전에서는 대상을 수상하면서 매듭 공예인으로서 인정받게 되었다.

1972년에는 문화재전문위원으로 위촉되었고, 1976년 국가무형유산 매듭장 기능보유자로 인정되었다. 이후 정부주선으로 꾸준히 네덜란드, 미국, 프랑스, 독일, 일본, 호주 등의 박물관이나 대학 공예회관에서 특별전시 및 실기강좌를 가졌으며 외국에 우리의 아름다운 전통 매듭 분야를 알리는데 많은 노력을 기울였다. 1979년 한국매듭연구회를 설립하여 수십 년 간 회장직을 맡았으며 전수 교육에 힘을 쏟아 한국 매듭의 수준을 높이는데 많은 기여를 하고 있다. 1984년에는 카톨릭 한국 성인 103위의 이름을 수놓은 성인산(聖人傘)을 만들어 유소를 드리웠는데, 현재 이 성인산은 서울 절두산순교자박물관에 보관되어 있다. 그리고 시성식때 교황(요한바오로2세)께서 입으셨던 곤룡포 제의(祭衣)에도 수를 놓고 매듭으로 장식하여 제작하기도 하였다. 그 당시까지 바티칸 역사상 방문국의 전통 의상을 교황께서 제의로 입으신 전례가 없었다고 한다. 이 옷은 현재 바티칸에 보관되어 있다.

1972년에는 문화재전문위원으로 위촉되었고, 1976년 국가무형유산 매듭장 기능보유자로 인정되었다. 이후 정부주선으로 꾸준히 네덜란드, 미국, 프랑스, 독일, 일본, 호주 등의 박물관이나 대학 공예회관에서 특별전시 및 실기강좌를 가졌으며 외국에 우리의 아름다운 전통 매듭 분야를 알리는데 많은 노력을 기울였다. 1979년 한국매듭연구회를 설립하여 지금까지 회장직을 맡고 있으며, 전수 교육에 힘을 쏟아 한국 매듭의 수준을 높이는데 많은 기여를 하였다. 1984년에는 카톨릭 한국 성인 103위의 이름을 수놓은 성인산(聖人傘)을 만들어 유소를 드리웠는데, 현재 이 성인산은 서울 절두산순교자박물관에 보관되어 있다. 그리고 시성식때 교황(요한바오로2세)께서 입으셨던 곤룡포 제의(祭衣)에도 수를 놓고 매듭으로 장식하여 제작하기도 하였다. 그 당시까지 바티칸 역사상 방문국의 전통 의상을 교황께서 제의로 입으신 전례가 없었다고 한다. 이 옷은 현재 바티칸에 보관되어 있다.

매듭장 김희진 선생은 예리한 감각과 한치의 오차도 용남하지 않는 철저한 성품의 장인이다. 질서와 균형 속에 절제가 숨어 있는 선생의 작품 속에는 손끝에서 손끝으로 이어져온 전통 매듭의 기나긴 숨결과 거기에 온 몸을 다 바친 선생의 고집 센 인생과 철학이 배어있다고 평가받고 있다.

매듭에 대한 선생의 열정과 의지는 개인적인 발전에만 머물지 않았다. 1974년 최초의 매듭 관련 개설서인 「每緝과 多繪」를 저술하여 연구자들에게 길을 열어 주었을 뿐 아니라, 개정·증보판으로 「한국매듭」을 거듭 출판하여 폭 넓게 보급하는데 힘썼으며, 1979년 “한국매듭연구회”를 설립하여 특별전시 및 강좌, 전수교육을 제자들과 함께 이끌어가며, 우리나라 전통 매듭을 대중에게 알리는데 꾸준한 노력을 노력을 기울여 왔다. 2013년 명예보유자로 인정되었고, 2021년 10월 26일 향년 87세의 나이에 노환으로 타계했다.

작품

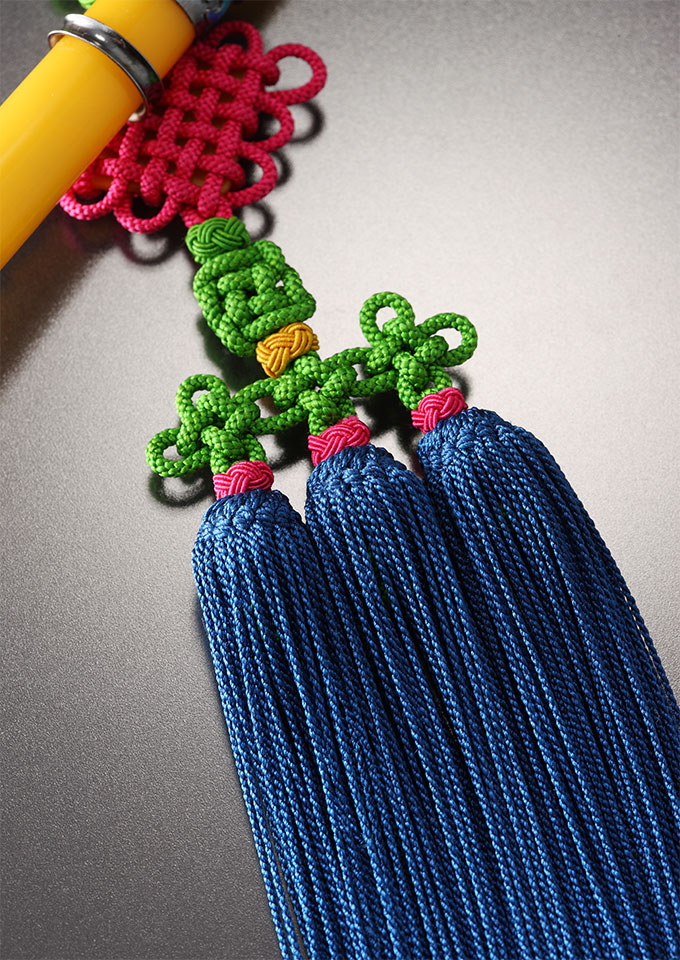

노리개는 저고리 고름이나 치마허리에 차는 부녀자들의 장신구이다. 다회, 매듭, 술의 세 가지가 합쳐져야만 비로소 아름다운 노리개가 완성된다. 이 노리개는 국화, 삼정자, 나비, 가지방석, 생쪽 도래매듭 등으로 생동감있게 표현한 것이 특징이며 띠돈으로는 백옥을 패물로는 청옥, 장미석, 자마노를 달았다.

단작노리개에는 향갑, 향낭, 침낭, 장도 등 실용성을 겸한 것이 많다. 향갑은 향을 담는 작은 상자를 뜻하며 향갑노리개는 향을 차고 다닐 수 있게 만들어진 작품이다.

매듭의 구성과 종류 그리고 쓰임새

매듭을 만드는 과정에서 가장 중요한 기본은 바로 ‘끈목’의 선택에 있다. 끈목이란 여러 올의 실을 꼬거나 만든 끈을 일컫는데, 어떤 종류의 끈목을 만드느냐에 따라 매듭의 구성이 좌우된다. 전통 매듭에 쓰이는 끈목은 실을 합사(合絲)하여 두 가닥 혹은 세 가닥 이상으로 꼬아서 만든 끈과 네 가닥 이상의 여러 가닥으로 짜서 만든 끈으로 크게 나누어진다.

조선시대에는 짜는 끈을 ‘다회(多繪)’라 불렀고, 끈 만드는 작업을 ‘다회친다’고 하였다. 다회는 그 완성된 모양새에 따라 광다회(廣多繪)와 동다회[圓多繪]로 구별되는데, 광다회는 폭이 넓고 납작한 평직의 끈으로 허리띠로 많이 쓰였고, 방울술노리개·선초·안경집 장식 등에 쓰였다. 광다회의 기본 조직은 12사이며 다회를 치는데 드는 실의 가닥수에 따라 16사·24사·36사 등으로 부른다. 동다회는 원다회라고도 하며 끈목의 둘레가 둥글며, 4사·8사 등이 있는데, 주로 노리개·주머니끈·각종 유소를 만드는데 쓰인다. 조선시대 생활 전반에 걸쳐 폭넓게 사용되었던 다양한 종류의 매듭들은 개회의 물결에 휩쓸려가면서 4사와 8사 치는 기법만이 전승되었다가 광다회의 기본이 되는 12사 이상의 기법은 단절된 상태였으나 김희진 선생이 일본의 다회장 구미히모의 실기를 본 후 재현하여 다시 그 기능이 전승되고 있다.

조선시대 매듭의 용도는 주체를 꾸미기 위한 장식용 매듭이 많았다. 궁중에서 쓰이던 의례용품과 실내 장식용품들의 경우 굵은 동다회로 맺은, 규모가 크고 장엄한 인상을 주는 유소가 많았고, 여성용 장신구로는 섬세한 소형 유소나 노리개 등에 매듭을 달았다. 장신구로는 노리개, 선추술, 도포끈, 호패술, 귀걸이 등을 위시하여 귀주머니·두루주머니·필낭·약낭·수저집 등 각종 주머니에 꿰어 매는 여러 가지 양식의 매듭이 있다. 실내 장식용으로 사용하는 매듭에는 발걸이·방장걸이·횟대·족자·편액·붓걸이·고비 등 실내용 기물에 매듭을 장식하여 무미한 실내분위기를 아름답고 우아하게 꾸몄다. 종교의식용으로는 사찰에서 사용하던 연·번·불자 등에 매듭 장식을 하는 것으로 사용되었다.

특히 연[輦 : 부처를 모셔 오는 가마)에는 옥·유리 구슬·수향갑·조각한 나무 등에 매듭과 술을 달아 연의 처마 밑에 사방으로 촘촘히 둘러 늘였으며, 네 모서리에는 석씨매듭을 넣은 대봉유소를 달아 길게 늘여 장엄하였다. 또한 악기 장식용으로는 건고(建鼓)·방향(方響)·당필률(唐??)·적(笛)·향필률(鄕??)·대적(大笛)·장구채·통소(洞簫)·해금(奚琴)·박(拍 ) 등에 유소를 장식했음을 <세종실록> 악기조를 통하여 확인할 수 있다. 예복용으로는 사용된 예는. 조선시대 관복 중에 경축일에 입었던 조복(朝服)이나 종묘의례 때 입던 백관의 제복(祭服)에 부착된 후수(後綬) 끝에 후수술을 달았으며, 금관에는 딸기술을 양편에 달았다. 왕비의 적의에도 뒷면의 대대(大帶)에 후수를 달았고, 후수 끝에는 술이 달렸다. 그리고 임금이나 왕비 또는 고관들만이 패용했던 패옥(佩玉)에도 밑에 매듭으로 망수(網綬)를 맺고 술을 늘였다. 민간의 의예식용으로는 새색시가 시집갈 때 또는 사대부집 부녀자가 나들이할 때 타는 가마를 위시하여 저승길에 타고 가는 상여에 대봉유소·소봉유소·앙장유소 등의 매듭과 술을 장식하였다.

다회와 매듭의 구성을 더욱 돋보이게 하는 것이 술의 역할이다. 즉 다회·매듭·술의 세가지가 조화롭게 합쳐져야 비로소 아름다운 유소나 노리개가 완성된다.

- 딸기술 : 술의 머리가 딸기 모양으로 생겼으며 홑 딸기술, 겹 딸기술, 색동 딸기술로 세분된다. 세조대, 노리개, 선추 등과 각종 유소에 널리 쓰였다.

- 봉술 : 술의 머리에 봉을 감을 때 새기는 글자에 따라 ‘희(囍)’자 봉술, ‘수(壽)’자 봉술, ‘왕(王)’자 봉술로 나뉜다. 노리개, 선추, 주머니끈, 각종 실내장식용 유소, 귀걸이 장식 등에 쓰였다.

- 방망이술 : 나무나 종이로 둥근 구슬 모양의 술 머리를 만들고 금색 물을 올린 뒤 그 위에 색실로 망을 떠서 입히고 술을 늘어뜨린다. 악기, 족자, 가마, 번(幡) 등에 장식되는 대형 유소의 끝이나 호패의 술에 사용되었다.

- 낙지발술 : 완성된 술의 형태가 낙지발과 비슷하다. 매듭을 맺든 끈목과 같은 끈목으로 만든다. 주로 노리개에 쓰였다.

- 끈술 : 끈묶음을 좌우로 나누어 놓은 모양으로 매듭을 맺은 끈목과 같은 끈목으로 만든다. 술의 끝은 금실로 감거나 외도래 매듭으로 마무리한다. 노리개 장식에서 많이 보이며 왕실용 가마의 유소에도 쓰였다.

- 방울술 : 납작한 12사 끈목으로 만든다. 연봉 매듭을 맺고 끈목을 늘어뜨린 다음 끈목의 끝을 금실이나 배색이 잘되는 색실로 감는다. 남자용 선추나 안경집, 어린아이가 차는 작고 가벼운 노리개에 많이 달렸다.

- 후수술 : 문무백관들이 관복을 입을 때 두르는 대대의 후수에 붙는 술이다. 정교한 망사 매듭 밑에 술실이 가지런히 달린다.

- 금전지술 : 삼각형 모양으로 된 은종이나 금종이 사이에 비단실을 끼우고 풀로 붙여 만든다. 보자기 네 귀와 화관에 달았다.

- 잔술 : 잔술은 봉술의 일종으로 작고 귀엽게 만든다. 여성용 방한모와 선추 장식에 쓰였다.

1. 다회치기

2. 다섯벌감개매듭만들기

3. 술 정리하기

약력

- 1934년출생

- 1966년제1회 민속공예전 문교부장관상 수상

- 1969년서라벌예대 공예과에서 전수 교육

- 1970년제4회 동아공예대전 금상

- 1971년제5회 동아공예대전 대상

- 1972년문화재위원회 전문위원

- 1973년김희진전승공예연구소 개설

- 1976년국가무형유산 매듭장 기능보유자 인정

- 1980년미국 로드아일앤드대학 박물관, 보스턴박물관, 뉴욕한국문화원 등 전시

- 1981년워싱턴 스미스소니언박물관 한국미술 5,000년전 참가

- 1984년교황 요한바오로2세 제의 제작

- 1986년한불수교 100주년 기념 프랑스 외무성 초청 전시회

- 1989년문화재위원회 제4분과 전문위원 위촉

- 1994년이집트 국립 카이로 공예박물관 초청 전시회

- 1999년국새 제작참여

- 2003년한국전통문화대학교 초빙교수 위촉

- 2007년대한민국 국새제작단 의장품실행위원 위촉

- 2013년국가무형유산 매듭장 명예보유자 인정

- 2021년별세

- 글 이치헌 / (국가유산진흥원 전승지원실장)

- 사진 서헌강(문화재전문 사진작가)