참여/소식

국유정담

추사, 동아시아 예술의

패러다임을 바꾸다

글.

이동국

예술의전당 서예부장

추사학예의 결정, 추사체

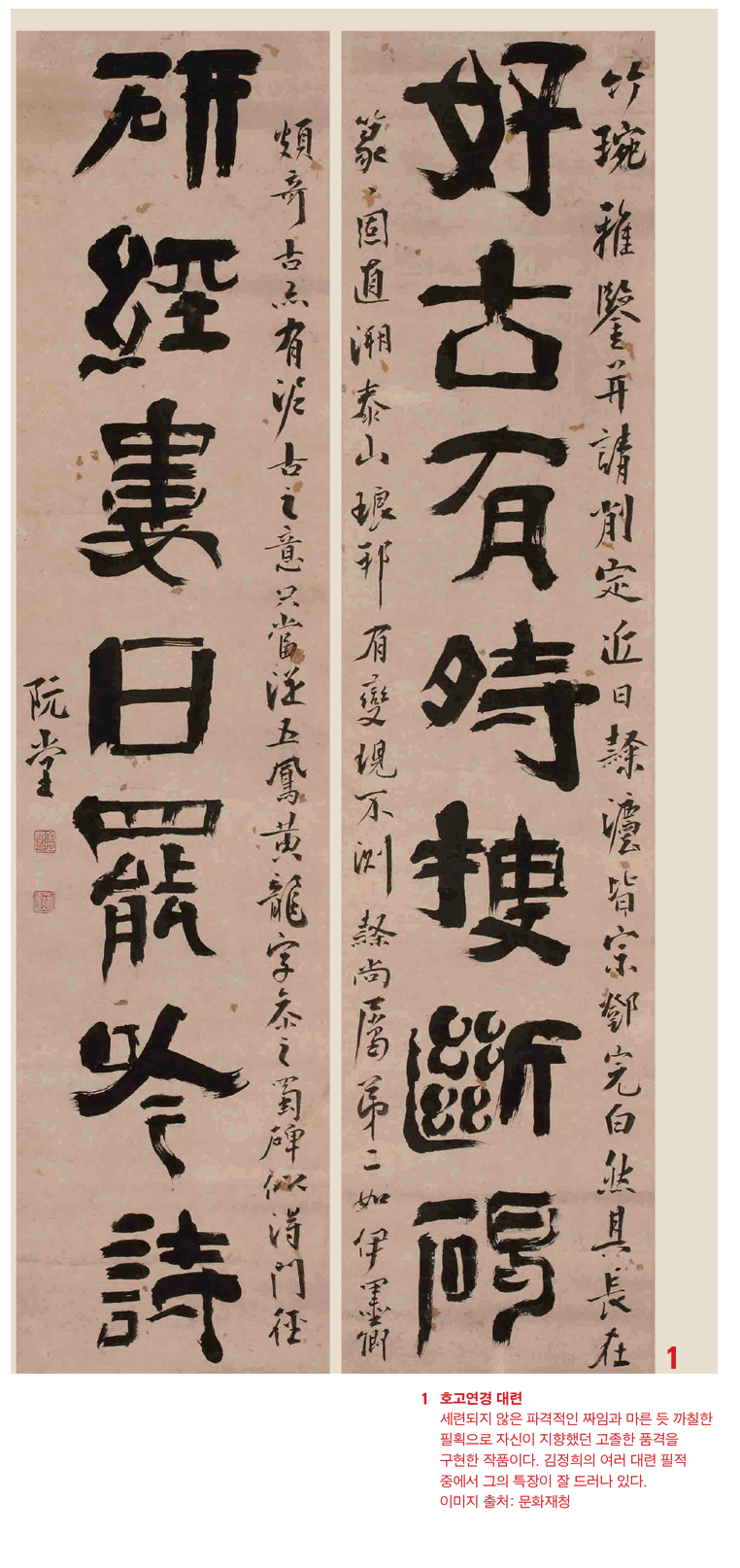

추사秋史 김정희金正喜, 1785~1856 학예 세계의 결정은 한마디로 추사체秋史體로 집약된다. 단지 글씨 문제에만 국한된 것이 아닌 추사체는 한마디로 동아시아 고전古典의 재해석 결과물이다. 서예 역사에 등장하는 교과서로 친다면 모든 첩帖·비碑 혼융의 산물이다. 추사체는 운필運筆, 붓을 다루는 법과 용묵用墨, 먹을 쓰는 법에서 방원方圓, 필획의 모나고 둥근 정도과 윤갈潤渴, 먹색의 윤기와 마름의 정도의 혼융, 점획의 태세太細, 가늘고 굵기·장단長短, 길고 짧음이나 측도測度, 필획의 기울기의 대비가 심하다. 결구結構, 글자의 짜임새에서도 비정형非正形 구조가 특징이다. 장법章法은 자간字間과 행간行間의 운필의 지속遲速, 느리고 빠름이나 글자 자체의 대소大小 대비효과를 극도로 가져가면서도 결국에는 양 극단을 조화시킨다.서체에서는 비학碑學과 첩학帖學의 성과에 해서楷書, 행서行書는 물론 예서隸書, 전서篆書 등의 각 체를 혼융해내고 있다.

이러한 추사체의 미학적 특질과 형성 과정을 실제 작품분석을 통해 살펴보자. 먼저 추사체의 결정이라 할 <가정유예첩家庭遊藝帖>의 경우다. 추사의 해배 이후 60대 말년의 작품으로 해서 중심의 각 체가 혼융된 작품이다. ‘彩’ ‘至’ ‘書’ ‘外’ ‘敬’ 등과 같이 전서와 예서 필법이 함께 구사되거나 크고 작은 필획과 글자가 대비와 조화로 경영되기도 한다. 주희가 지은 <관서유감觀書有感> 두 번째 시의 글자 조형을 보자.

昨夜江邊春水生 어젯밤 강변에 봄비 내려서

艨艟巨艦一毛輕 크나큰 전함도 깃털 같아라.

向來枉費推移力 애써서 밀어도 소용없더니

今日流中自在行 오늘은 물길에 저절로 가네.

‘昨’ ‘邊’ ‘巨’ ‘推’ ‘在’ 등과 같이 한 글자에서 필획의 태세 대비가 극단적인가 하면 ‘夜’ ‘江’ ‘巨’ ‘向’ ‘移’ ‘流’ ‘中’과 같이 글자 간의대소 대비가 크기도 하다. 이 작품에서 보듯 추사체는 어느 특정 서체에만 그 특징이 국한되는 것이 아니라 각 시기별 작품의 운필·용묵·결구·장법·서체 등 모든 조형의 기본요소에서 추출된다.

이 경우는 강상·북청 유배·과천 시절의 <잔서완석루殘書頑石樓> <청리내금첩靑李來禽帖> <침계梣溪> <대팽두부大烹豆腐><불이선란不二禪蘭> <산호가·비취병珊瑚架・翡翠甁> <판전板殿> 등 의 작품에서 보는 바와 같다. 전예나 해행, 비학과 첩학 등 각 체의 필획과 구조적 특장이 한 작품 안에 혼융되어 하나로 나타난다.

추사체의 조형 특징은 음양陰陽 대비로 규정지을 수 있다. 그것을 더 세분하면 필획·결구·장법·서체가 서로 유기적으로 작동되면서 만들어지고 있음을 알 수 있다. <침계>와 <불이선란>은 현판 대자 글씨이고, 난초 그림의 화제 글씨이지만<가정유예첩>과 같은 맥락의 필법과 공간 경영이다.

비碑・첩帖 혼융으로 제3의 서書를 제시

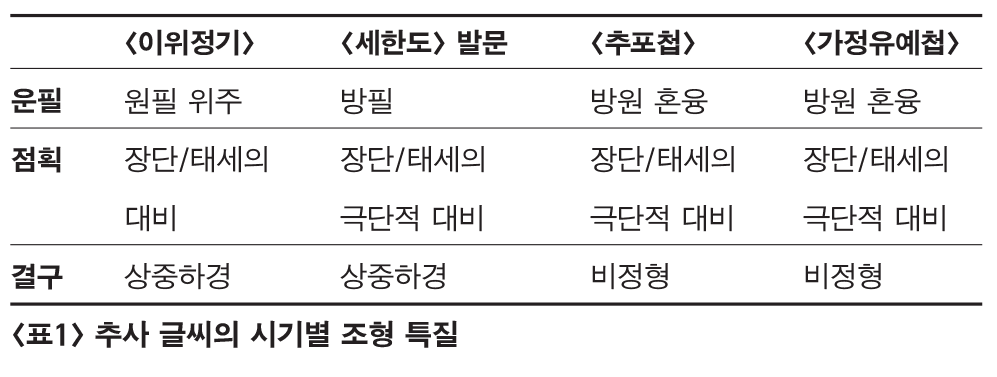

해서를 기준으로 <가정유예첩>과 30대 초반의 <이위정기以威亭記>, 제주 유배 시기의 <세한도歲寒圖> 발문, 그리고 해배이후 <추포첩秋浦帖>을 운필·점획·결구라는 측면에서 비교하면 시기별 특징이 확연하게 드러난다.

<표1>에서 보는 바와 같이 <이위정기>와 <세한도> 발문을 보면 비교적 같은 결체를 유지하면서도 운필에서는 방필과 원필의 극단적 대비를 보이고 있다. 그런데 <추포첩>에 가면 방원이 혼융되면서 구사되고 있음을 짐작할 수 있다. 그러나 필획의 장단이나 태세의 측면에서 보면 <이위정기>는 그 대비가 심하다고 할 수 있는 추사체의 전형적인 결구 안에서도 변화가 규칙적이고 일정하다. 반면 <세한도> 발문이나 <추포첩> <가정유예첩>에서는 극단적인 대비를 보이고 있다.

특히 말년의 이러한 경향은 행서라고 예외가 인정되지않는다. <계첩고禊帖攷> <석노시石砮詩> <성담상게聖覃像偈> <산중당유객시첩山中儅留客詩帖> <불이선란> <해붕대사화상찬海鵬大師畵像讚> 등에서 대표적으로 볼 수 있다.

추사체 창출 궤적

추사체의 형성 과정을 시기별로 살펴보면 추사 학예 세계를 입체적으로 볼 수 있다. 추사체는 첩학과 비학의 영향 관계로 볼 때 대체로 5단계로 나뉜다.

제1기. 태어나서부터 24세 연행까지

추사가 가학家學과 스승을 통해 조선 중기 이래 전래 서풍과 동시대 미불 동기창 중심의 시체時體를 습용할 때이다. 생부生父인김노경金魯敬, 1766~1838과 북학파 핵심 인물로 추사의 스승인 박제가朴齊家, 1750~1805, 선배 관계라 볼 수 있는 신위申緯, 1769~1845의 경우에도 확인된다.

제2기. 24세부터 30대 중반까지

24세 연행燕行을 계기로 기존의 글씨에 대한 관점과 실기 능력이 완전히 바뀐 시기이다. 이 시기에 옹방강체를 중심으로 해서와행서에서 추사체의 1차적인 기본 골격이 형성되었다. 또한 연행의 최대 성과인 비학, 즉 한나라 예서체 글씨가 동시에 나타나고있다. 즉 한예 중심의 비학이 <무장사아미타불조성기비 부기䥐藏寺阿彌陀佛造成記碑 附記> <진흥왕순수비측면서眞興王巡狩碑側面書>에서 보듯이 32세부터 본격적으로 구사되기 시작한다.

제3기. 30대 중반부터 40대 중후반까지

이 시기의 추사 글씨를 이해하는 관건은 한글, 예서, 해서, 행서등 서체별 변화 추이와 그것들 간의 상관관계를 밝혀내는 것이다. 특히 비학의 성과인 금석 기운의 예서 필획이 종래 첩학의 성과인 해서나 행서에 얼마나 영향을 주었는가에 있다. 이 시기는 종래 첩학의 성과물에서는 보기 어려운 금석 기운의 필획 맛이 해서나 행서에서 드러나기 시작한다. 추사체의 토대라고 할수 있는 한예의 금석 기운이 해행에 반영되어 점획의 굵고 가늚의 차이가 극도로 대비되면서 골기가 드러나고 있다.

제4기. 40대 중후반부터 60대 초반 해배 때까지 비주첩종碑主帖從 시기

추사의 제주도 유배 전부터 해배된 시기를 말한다. 추사체는 첩학과 비학의 경계나 그 혼융 정도, 즉 무쇠 몽둥이와 같은 금석기운의 획질과 결구, 그리고 서로 다른 서체의 결합을 통한 새로운 문자 구조의 창조라는 측면에서 추사체의 완숙 정도를 구분해야 한다.

<조자앙제현천관산제영趙子昻諸賢天冠山題詠>은 이 시기를 대표하는 작품이다. 옹방강 글씨의 영향에서 벗어나 직접 구양순체를 체득해내는 실증 작품이다. 여기에서도 확인되듯이 제주 유배 시절에 본격적으로 보이는 금석 기운의 방필方筆이나 종래와 다른 결구의 작품 경향은 이미 유배 이전인 40대 중후반기부터 해행은 물론 예서와 한글에서도 드러난다.

제5기. 63세 해배 때부터 71세 작고할 때까지

비첩혼융碑帖混融 시기 추사가 해배된 이후 작고할 때까지를 뜻한다. 강상·북청·과천시절을 모두 포함한다. 사실상 가장 많은 작품이 만들어졌고, 그 이전 시기와는 다른 차원의 작품이 나왔다는 점에서 추사 예술의 절정기이자 완성기라고 할 수 있다.

• 강상 시절 64~65세

<산해숭심山海崇深> <단연죽로시옥端姸竹爐詩屋> <불이선란> <잔서완석루> <보화루寶華樓> <불광佛光> <대웅전大雄殿> <은해사銀海寺> 등

• 북청 유배 시절 66~67세<침계> <석노시> <진흥북수고경眞興北狩古竟> 등

• 과천 시절 68~71세 <사란첩寫蘭帖> <임곽유도비臨郭有道碑> <가정유예첩> <백파선사비문白坡禪師碑文> <효자금기종정려비孝子金箕鍾旌閭碑> <대팽두부><산호가·비취병> <판전> <해붕대사화상찬> 등

위 작품에서 보듯이 비학과 첩학의 성과가 점획, 결구는 물론 장법, 서체 등 모든 측면에서 혼융되고 있다. 필법筆法 묵법

墨法으로는 지속·방원·윤갈의 묘가 나타나고, 조형적으로는 대소·소밀疏密·장단 등의 극단적인 음양 대비 속에서 구사되는 것이가장 큰 특징이다.

탈속脫俗과 무위無爲를 하나로 넘나드는 추사체

지금까지 비학과 첩학의 척도로 추사체의 미학과 형성 과정을 살펴보았다. 그리고 추사체의 서예사적 가치와 의의도생각해보았다.

추사는 다섯 단계에 걸쳐 한국과 중국 서예사에 등장하는 각종 비학과 첩학의 역대 성과물을 겸하여 소화해냈다. 그뿐아니라 궁극적으로는 추사체로 비첩의 특장을 하나로 혼융해냄으로써 18, 19세기 동아시아 서예사를 비첩겸수로 평정한 인물이다. 법도를 떠나지도 구속되지도 않은 말년의 추사체는 첩학파의 행·초서 리듬을 토대로 한 비학파의 전예 구조로의 완벽한 전환인데, 그 글씨의 아름다움 또한 기괴奇怪와 고졸古拙로 나타나고 있다. 특히 말년의 추사는 불계공졸不計工拙, 즉 더 이상 글씨가 잘되고 못되고를 가리지 않았고, 그 정신적인 경지 또한 탈속과 무위의 ‘성중천性中天’에서 노닐었던 것이다. 이와 같이 추사에게 서書의 경지는 글씨를 쓰고, 읽고, 생각하는 행위를 넘어 이 모든 것이 예술藝術과 도道와 종교宗敎에까지 하나로 이르는 지점에서 확인된다.