참여/소식

국유정담

견묘(犬猫)의 보주탈환(寶珠奪還),

개와 고양이가 되찾은 구슬의 의미는 무엇일까?

이 이야기는 구슬 획득, 구슬 상실, 구슬 탈환으로 이루어져 있지만 크게 보아 시은(施恩, 은혜를 베풂)과 보은(報恩, 은혜를 갚음)의 구조가 반복되어 있는 것으로 볼 수 있다. 첫 번째 시은과 보은의 구조는 잉어를 살펴 준 노인에게 용왕의 아들이 나타나 자기를 살펴 준 보답으로 구슬을 주었다는 이야기에서, 두 번째 시은과 보은의 구조는 잉어가 준 구슬을 잃게 되자 개와 고양이가 자신들을 키워 준 보답으로 구슬을 찾아왔다는 이야기에서 보인다. (중략) 우리는 시은과 보은의 구조, 곧 보은 관계를 통해 인간과 자연이 조화를 이룰 수 있음을 간취(看取, 보아서 내용을 알아차림)할 수 있다.

- 최원오, <신묘한 구슬> 설화 유형의 구조와 의미, 『구비문학연구』 제1집

글. 윤준섭(충남대학교 국어국문학과 교수)

‘구슬’은 무엇을 의미하는가?

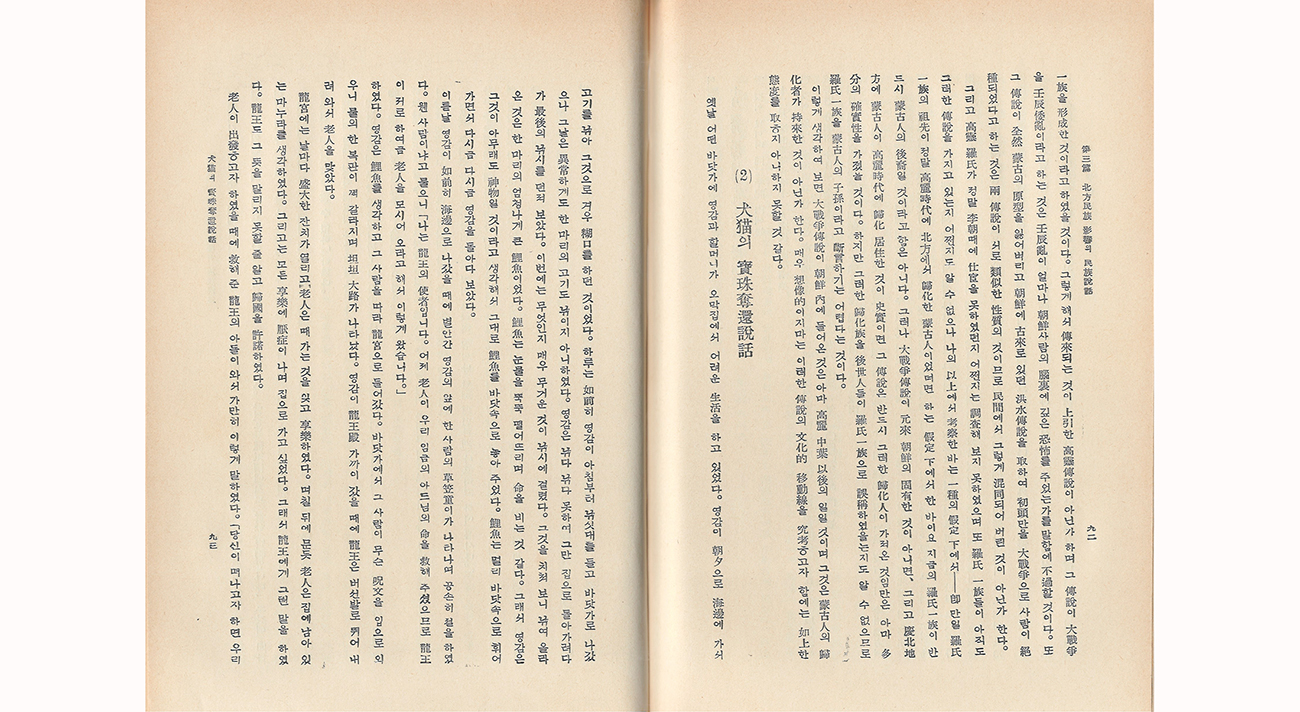

<견묘의 보주탈환>1)이 최초로 채록된 시기는 일제강점기다. 1922년 손진태는 어린이 운동의 창시자이자 선구자로 알려진 방정환에게서 이 이야기를 채록한다. 『조선민족설화의 연구』에 수록된 <견묘의 보주탈환>의 서두는 다음과 같다.

1) 이 이야기는 <견묘쟁주>, <개와 고양이의 구슬다툼>, <방리득보> 등 다양한 명칭으로 불린다.

옛날 어떤 바닷가에 영감과 할머니가 오막집에서 어려운 생활(生活)을 하고 있었다. 영감이 조석(朝夕)으로 해변(海邊)에 가서 고기를 낚아 그것으로 겨우 호구(糊口)를 하던 것이었다. 하루는 여전(如前)히 영감이 아침부터 낚싯대를 들고 바닷가로 나갔으나 그날은 이상(異常)하게도 한 마리의 고기도 낚이지 아니하였다. 영감은 낚다 낚다 못하여 그만 집으로 돌아가려다가 최후(最後)의 낚시를 던져 보았다. 이번에는 무엇인지 매우 무거운 것이 낚시에 걸렸다. 그것을 치쳐 보니 낚여 올라온 것은 한 마리의 엄청나게 큰 리어(鯉漁)이었다. 리어(鯉漁)는 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리며 명(命)을 비는 것 같다. 그래서 영감은 그것이 아무래도 신물(神物)일 것이라 생각해서 그래도 리어 (鯉漁)를 바닷속으로 놓아 주었다. (중략) 노인(老人)은 구슬을 얻어 가지고 집으로 와서 보니 마누라는 눈이 빠지도록 영감을 고대(苦待)하고 있었다. 영감의 말을 듣고 노부부(老夫婦)는 좋아하였다.

“영감, 그러면 밤낮 오막살이만 할 것이 아니라 집이나 한채 변변하게 나오라고 하여 봅시다.”

하고 구슬에 향(向)하여 마누라가 “집 나오너라” 하였다. 그러니깐 갑자기 오막은 간데 온데 없어지고 깨끗한 와가(瓦家) 속에 영감 마누라가 마주 보고 앉아 있었다. 돈이 나오고 곡식이 나오고 곡간(穀間)이 나오고 하여 영감부처(夫妻)는 별안간에 큰 부자(富者)가 되었다.

- <견묘의 보주탈환설화>, 『조선민족설화의 연구』2)

2) 본 글에서는 해당 이야기를 최초로 채록된 각편의 제목을 존중해 <견묘의 보주탈환> 이라 한다. 인용문은 한자를 병기하는 것만 수정했으며 띄어쓰기 포함 원문 그대로 옮겼음을 밝힌다.

서두를 보면 노부부는 본래 오두막에서 곤궁하게 살았는데, 잡은 잉어를 놓아주고 구슬을 통해 큰 부자가 되었다고 한다. 잉어를 놓아주고 보배를 얻었다는 점에서 이 이야기는 ‘방리득보(放鯉得寶)’라고 불리고, 동물에게 은혜를 베풀고 보답을 받았다는 점에서 이 이야기를 ‘동물 보은담(報恩談)’이라 칭해진다.

잉어를 놓아주고 얻은 구슬에서는 집, 돈, 곡식, 곡간 등이 노부부가 원하는 대로 나온다. 일종의 화수분(재물이 계속 나오는 보물단지)인 셈이다. 그럼 이 화수분은 무엇을 의미하는 것인가? 여기에 대해 서대석은 인간의 삶에 필요한 식품이나 의류를 생산하는 대지를 의미한다고 설명한 바 있다.3)

3) 서대석, 『이야기의 의미와 해석 』, 세창출판사, 2011, 242~243쪽.

제공: 윤준섭

인간이 먹는 곡물은 땅에서 재배되고 수확되는데, 인간이 일을 하는 한, 땅은 끝없이 재화를 공급한다. 일한 만큼 거둔다는 말은 요구하는 대로 나온다는 말과 상통하는 것이다. 즉, 구슬은 바로 재생산이 가능한 토지나 생물이 사는 산과 같이 대지를 의미하는 것으로 인류가 유목이나 농경을 통해 생산을 하면서 삶을 지속한다는 이치를 깨달은 ‘땅은 보배’라는 관념에 해당한다.

이 점에서 구슬을 얻었다는 것은 인간이 땅을 효과적으로 활용할 줄 아는 지혜를 획득했다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 구슬, 즉 보주를 얻기 전 노부부는 바다로부터 물고기를 낚아 생활을 영위해 나갔다. 이러한 삶은 농경 이전의 수렵, 채집 생활 방식이라 볼 수 있다. 구슬을 얻은 이후 노부부는 오막살이가 아닌 변변한 집 한 채에 정착한다. 이들은 정착과 함께 구슬로 상징되는 땅에서 곡물을 수확한 것이다. 과거 우리 인류는 수렵, 채집에서 농경으로 삶의 방식을 전환했다고 알려진 바 있다. 그 모습이 노부부의 구슬 획득이라는 이야기로 형상화된 셈이다. 요컨대 낚시를 하던 노부부가 구슬을 얻어 부자가 되었다는 것은 수렵, 채집의 삶에서 농경의 삶으로 전환했던 우리 조상의 삶의 흔적 이이야기로 저장되었다고 볼 수 있다.4)

4) 수렵, 채집의 문화에서 농경문화로의 변화라는 문화사적 관점에서 이 작품에 대한 해석은 황윤정의 논의를 인용했음을 밝힌다(황윤정,「문화사적 관점에서 <견묘쟁주(犬猫爭珠)> 설화의 이해」, 『고전문학과 교육』 50, 한국고전문학교육학회, 2022).

‘구슬을 빼앗은 자’, 방물장수를 어떻게 이해할까?

문제는 노부부의 행복이 지속되지 않는다는 것이다. 구슬을 얻어 행복하게 살 줄 알았던 노부부에게 한 노파가 등장하면서 새로운 사건이 발생한다.

하루는 강(江) 건너 사는 심술궂은 노파(老坡)가 방물(方物)장사 채림을 꾸며 가지고 할머니집을 찾아왔다. 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다고 강(江) 건너 노파(老坡)는 할머니 집에 보주(寶珠)가 있다는 말을 듣고 그것을 도적하고자 온 것이었다. 그날 마침 영감은 출타(出他)하고 할머니 혼자 있었다. 할머니는 “아무것도 살 것이 없다”고 거절하였으나 노파는 여러 가지 물건을 내놓으면서 “이것 보십시오. 이 구슬은 천하(天下)에 없는 보물입니다. 당신의 집에 용왕국(龍王 國)의 구슬이 있다고 하지만 이것보다는 못할 것입니다. 당신집의 구슬을 내서 이것과 좀 비교(比 較)하여 보십시오” 하면서 할머니집의 보주(寶珠)를 보자고 하였다. 할머니는 몇 번이나 거절(拒絶)하였으나 노파는 “한 번만 보여 주시오. 보는 데 무슨 상관(相關)이 있습니까”하고 누차(屢次) 강요(强要)하였다. 하도 구찮아서 할머니는 보주(寶珠)를 내다 보였다. 노파(老坡)는 그것을 들고 한참 어루만지며 감탄(感歎)하다가 할머니가 헛눈을 판 때를 타서 그 구슬과 자기(自己)의 가지고 온 구슬을 슬쩍 바꾸어 놓고 “그럼 갑니다. 구슬 받으십시오” 하고 물건을 주섬주섬 거두어 담아 가지고 떠났다.

- <견묘의 보주탈환설화>, 『조선민족설화의 연구』

강 건너 사는 노파는 방물장수 차림을 하고 노부부 집에 방문한다. 그녀의 목적은 분명했다. 노부부 집에 보물 구슬이 있다는 말을 듣고, 그것을 훔치러 온 것이다. 영감이 집을 나간 사이, 노파는 영감의 아내에게 접근해 천하의 보배라며 자신이 가지고 온 구슬을 보여 준다. 그리고 영감의 아내에게 구슬을 보여 달라고 거듭 요구한다. 영감의 아내가 마지못해 구슬을 보여 주자, 노파는 몰래 자신의 구슬과 노부부의 구슬을 바꾸고 집을 떠난다. 노파가 구슬을 갖고 떠나자 노부부는 예전의 오막살이 신세가 된다.

노부부가 구슬을 얻은 이유는 동물에게 은혜를 베풀었기 때문이다. 노부부가 구슬을 잃은 이유는 방물장수인 노파에게 속았기 때문이다. 그럼 이 방물장수 노파는 누구인가? 여기에 대해 강진옥은 노파를 파괴자로 설명한다.5) 이 파괴자는 바로 동일 집단에 속한 인간으로서, 인간관계의 다양한 양상으로 이해했다. 약탈자인 방물장수는 상업주의, 이익사회의 한 표상으로 기능하고, 이 인물은 변모된 사회에서 등장한 새로운 이익추구형 인간형으로 본 것이다.

한편 이 방물장수에 대한 새로운 해석이 최근 학계에 등장했다.6) 이 해석은 노부부가 구슬을 얻은 것이 수렵, 채집 문화에서 농경문화의 정착으로 이해한 것과 관련이 있다. 수렵, 채집에서 농경 방식으로 전이 과정이 자연스럽게 이루어졌다고 생각할 수 있지만, 실상 농경으로 전이한 초기에는 척박한 땅에서 만족할 만한 식량을 수확하는 것은 쉽지 않았을 터이다. 물론 오랜 시간이 흐르면 농경이 수렵, 채집보다 안정되고 풍요로운 삶을 살 수 있는 방식인 것을 알 수 있지만, 새롭게 농경할 당시에는 오히려 수렵, 채집의 방식보다 만족할 만한 수확물을 얻지 못했을 수도 있을 것이다.

5) 강진옥, 「犬猫爭珠型 설화의 유형결합양상과 그 의미 」, 『한국문화연구원 논총 』 52, 이화여대 한국문화연구원, 1987, 19쪽.

6) 황윤정, 앞의 논문, 65~66쪽.

그렇다면 노부부가 구슬을 빼앗기고 다시 가난해졌다는 것은 농경을 통해 얻은 생산물들을 누군가에게 빼앗기거나 혹은 그 생산물의 절대량이 만족할 만한 수준이 되지 못해 수렵, 채집의 방식으로 얻은 획득물보다 나을 것이 없었다는 공동체의 회의나 실패의 설화적 형상화로 볼 수 있다. 이때 등장하는 방물장수는 수렵, 채집에서 농경으로 문화 이행 과정에서 인류가 겪었을 혼란, 의심, 실패, 회귀 등의 모습을 형상화한 인물인 셈이다. 즉, 수렵, 채집 방식에서 농경 방식으로 전이가 매끄러운 전환이 아닌 충돌이었고, 혼란과 갈등 등 여러 사건을 발생했다면, 그 사건의 전모가 <견묘의 보주탈환>에서 구슬의 획득과 상실로 표현된 것이다.

왜 고양이만 구슬 찾기에 성공했을까?

이 이야기의 결말은 해피엔딩이다. 노부부가 키우던 고양이가 구슬을 되찾아 집으로 돌아왔기 때문이다. 이 결말을 살펴보면 아래와 같다. 주인(主人)은 고양이에게 이렇게 말하였다.

너는 최후(最後)까지 노력(努力)을 하여서 구슬을 찾아 왔으니 이 다음부터 방(房)안에서 정(精)하게 돌고 음식(飮食)도 좋은 것을 먹어라.

그러나 개야 너는 고양이보다 공(功)이 못하니 이담부터 방(房)으로는 들어오지 말고 마당이나 마루 밑에서 자고 고기 뼈다귀 같은 것이나 먹게 하여라.

- <견묘의 보주탈환설화>, 『조선민족설화의 연구』

결말에서 보듯이 주인은 고양이와 개를 차별한다. 구슬을 찾아온 고양이를 우대하고, 개를 박대한다. 이본에 따라 고양이와 개가 사이가 나빠진 이유라고 언급하기도 한다. 사실 처음에 주인은 고양이와 개를 자식과 같이 사랑하며 길렀다고 한다. 밥을 먹어도 같이 먹고, 잠을 자도 한자리에서 잤다. 그렇기에 고양이와 개는 노부부의 탄식을 보고 구슬을 찾으러 떠난 것이다.

출처: 국립중앙박물관

고양이와 개는 서로 협력해 노파의 집에서 구슬을 되찾는 데 성공한다. 이후 돌아오는 길에 우리가 너무 잘 알고 있는 사건이 발생한다. 강을 건널 때 개는 헤엄을 치고 고양이는 개에 업혀 구슬을 물고 있었는데, 개가 구슬을 잘 간수하고 있느냐고 자꾸 묻자, 고양이는 대답하다가 구슬을 물에 떨군다. 이 때문에 고양이와 개는 서로 다투고, 개는 먼저 집으로 가고, 고양이는 강변을 서성이다가 죽은 물고기에서 구슬을 찾아 집에 돌아온 것이다. 결말을 보면 고양이와 개가 사이가 나빠진 유래를 말하고 있기에, 이 대목을 가지고 ‘동물유래담’으로 이해할 수도 있다. 하지만 이 대목에는 주요한 문화적 상징이 내포되어 있다. 그 상징은 ‘왜 개는 실패하고 고양이는 성공했을까?’라는 질문을 통해 알 수 있다.

구슬은 정녕 벽장(壁欌) 속에 있는 모양인데 어쩌면 되겠니? 하고 둘이서 생각하여 보았으나 신통(神通)한 방법(方法)이 나오지 아니하였다. 고양이는 무엇을 혼자 생각하고 그날 밤에 노파(老婆)집 곡간(穀間) 속으로 들어가 보았다. 거기서 많은 쥐들이 곡식을물어다 놓코 성찬회(盛饌會)를 벌리고 있었다. 그 중앙(中央)에는 쥐왕(王) 같아 보이는 한 마리 큰 쥐가 잔뜩 차리고 앉아 있었다. 고양이는 불의(不意)에 펄쩍 뛰어 들어가자마자 쥐왕(王)의 멱살을 앙 하고 물었다. 수(數)많은 쥐들은 정신(情神)을 차리지 못하고 혼란(混亂)하였다.

“만일 내 말을 듣지 아니하면 너희들 왕(王)을 물어 죽일 것이다. 그러나 말만 들으면 살려 주마.” 하고 고양이는 말하였다.

무슨 말이냐고 쥐들은 물었다.

“너희들 주인(主人)집 벽장(壁欌) 속에 구슬이 있으니 그것을 빨리 도적하여 오너라.”

- <견묘의 보주탈환설화>, 『조선민족설화의 연구』

위에서 보듯이 고양이와 개가 구슬을 찾으러 함께 떠났지만, 실은 고양이가 노파의 집에서 구슬을 되찾은 것이다. 노파의 집에 당도했지만, 구슬을 되찾기는 쉽지 않았다. 구슬이 벽장 속에 있었기 때문이다. 그러던 중 고양이가 곡간에서 곡식을 훔치는 쥐들을 발견하고 그들의 왕을 붙잡는다. 그리고 벽장에 있는 구슬을 가져오라고 쥐들을 협박하고, 그들에게서 구슬을 얻는 것이다. 이렇게 보면 노파의 집에서나 강변에서 구슬을 되찾은 것은 고양이로 한정할 수 있다.

이렇게 보면 고양이는 두 차례나 구슬 찾기에 성공한 셈이다. <견묘의 보주탈환>에서 고양이가 두 차례나 구슬 찾기에 성공한 이유를 답하는 것은 쉽지 않다. 하지만 앞서 논의했던 수렵, 채집 방식에서 농경 방식으로 전환한 우리의 삶의 궤적을 염두에 두고 이 대목을 이해하면 해석의 실마리가 보인다. 노부부가 다시 구슬을 얻었다는 것에는 농경 방식의 삶을 선택하고, 이러한 삶을 계속 이어 나간다는 상징이 담겨 있다. 그런데 이 민담은 노부부가 농경을 계속할 수 있는 것은 비단 인간만의 힘 또는 능력으로 가능한 것이 아니라고 한다. 그 옆에 인간과 함께 방 안에서 생활하는 고양이가 있기에 가능했다. 고양이는 인간이 농경을 통해 생산한 곡식을 훔치는 쥐를 사냥한다. 쥐를 사냥하는 고양이는 다른 야생동물과 달리 인간과 함께 사는 가축, 또는 반려동물로서 우리 곁에서 생활한다. 즉, 우리가 수렵, 채집 생활이 아닌 농경 생활을 지속할 수 있었던 것은 우리 곁에서 함께 있었던 가축, 즉 고양이가 저장된 곡식을 지켜 주었기에 가능했다. 요컨대, 고양이가 노부부에게 구슬을 되찾아 준 모습은 우리가 수렵, 채집 생활에서 농경 생활로 안정적으로 정착하는 과정에서 인간과 더불어 살던 동물의 도움이 있었음을 상징하는 것이다.