참여/소식

국유정담

아랑 전설

글. 정솔미(고려대학교 한문학과 교수)

홍만종(洪萬鍾, 1643~1725)의 『명엽지해(蓂葉志諧)』 속 「신기원요(伸妓寃妖)」에 따르면 어느 관노(官奴)가 밤을 틈타 그 관아의 관기(官妓)를 겁탈하려 했다. 관기가 격렬하게 저항하자 관노는 옆에 있던 돌로 관기를 찧어 잔혹하게 죽였다. 이에 관기는 밤마다 객사(客舍, 관아에 마련된 여관)에 나타나는데, 그때마다 죽었을 때 현장을 재현하면서 사지를 하나씩 떨어뜨렸다. 사람들은 이 모습만 보고도 겁에 질려 죽었다. 그러다가 조광원(曺光遠, 1492~1573)이 사신으로 중국에 가던 길에 이곳에 머물며 귀신의 끔찍한 모습을 보고도 사연을 잘 들어 주고, 귀신의 말을 믿고 범인을 잡아들여 높은 벼슬에 올랐다. 아랑 전설과는 디테일에 차이가 있지만 이런 구조를 가진 이야기들을 아울러 ‘아랑형 설화’로 부른다.

일러스트: 심은경

영남루의 아랑각

경상남도 밀양시 내일동 소재 영남루에는 아랑각(阿娘閣)이 있다. 이 누각은 다음과 같은 유명한 전설에 기반해 지어졌다.

조선 시대의 일이다. 밀양 부사에게 아름다운 딸이 있었는데, 관아의 통인(通人, 심부름꾼)이 보고서 탐심(貪心)을 품었다. 통인은 여성의 유모를 돈으로 매수하고 기회를 만들어 그를 범하려 했다. 여성은 저항하다가 살해당했고 그 후 귀신이 되어 새로 임명된 밀양 부사에게 밤마다 나타났다. 부사들은 대개 평범한 사람인지라 귀신을 보고 겁에 질려 죽어 나갔으나, 어느 특별한 이가 귀신의 사연을 듣고 범인을 잡아 처벌하였다.

‘아랑각’은 이 이야기 속 여성 주인공을 ‘아랑’이라 하고, 그를 기리고 제사하기 위해 지어진 누각이다. 1810~1865년 사이에 지어졌으리라 추정되는데1 현재 그 안에는 김은호 화백(1892~1979)이 그린 아랑의 초상이 있고 이곳에서 매년 봄 밀양 지역의 ‘아랑제’가 거행되어 그 넋을 위로한다.

1 정출헌, 「영남루와 아랑: 아랑 서사의 탄생과 그 변주」, 『대동한문학』 52, 대동한문학회, 2017, 283쪽.

아랑 영정

출처: 밀양시립박물관

아랑은 누구인가

아랑각, 아랑제 등 누각과 제사에서도 그 이름이 강조되거니와, <아랑사또전>과 같은 TV 드라마, 『아랑은 왜』와 같은 김영하의 소설 등 현대의 창작물에서도 ‘아랑’이라는 명칭은 무척 강조된다. 그래서 많은 이들은 아랑이 죽은 여성의 실명이었으리라 짐작한다. 물론, 실제로 1950년대를 전후로 편찬된 밀양의 읍지(邑誌)에는 ‘아랑’을 실명처럼 쓰며, 조선 시대 문헌 가운데도 아랑이라는 이름을 쓴 사례가 약간 보인다. 서유영(徐有英, 1801~1874)의 『금계필담(錦溪筆談)』에 ‘영남루에 올라 보니 대나무밭에 아랑의 사당이 있었다’는 기록이 대표적이다. 그러나 현전하는 바 아랑 전설을 전하는 가장 이른 시기 자료인 홍직필(洪直弼, 1776~1852)의 「기영남루사(記嶺南樓事)」, 즉 ‘영남루의 일을 기록하다’는 글에 의하면, 이 여성의 이름은 당시 알려지지 않았다. 그는 지역의 노인에게 들은 아랑 전설 이야기를 간략히 요약한 뒤 다음과 같은 말을 덧붙였다.

살갗을 찔러도 움츠리지 않으며 눈을 찔러도 눈을 피하지 않았고, 만 명의 사내도 빼앗을 수 없는 용기를 갈고닦아 찢겨 죽어도 미련이 없었다. 매섭도다, 매섭도다! 그 이름이 전하지 않아 후세에 널리 알려지지 못한 것이 애석하구나.

- 홍직필, 「기영남루사」(記嶺南樓事), 『잡저』(雜著), 『매산집』(梅山集) 27권.

「기영남루사」, 『매산선생집( 梅山先生集)』 | 홍직필

출처: 한국학중앙연구원 장서각

홍직필의 기록을 참조하고, 또 ‘아랑’이라는 말이 아름다운 젊은 여성을 가리키는 일반명사로 흔히 쓰였음을 상기해 본다면 아랑은 처음에는 죽은 여성의 실명을 가리킨 말은 아니었으리라 짐작된다. ‘아(阿)’라는 한자에는 아름답다는 뜻이 있어 아가씨를 뜻 하는 ‘랑(娘)’과 붙여 쓰므로 ‘아랑’은 종종 아리따운 여성을 가리키는 일반명사로 쓰였던 것이다. 따라서 ‘아랑’은 영남루에서 자신의 목숨을 바쳐 낯선 남성의 겁간에 저항하다 죽었다 전해지는 여성을 두고 그 덕목을 높여 기리며 쓴 일반적인 용어였다가 추후 고유명사처럼 수용된 것이 아닌가 한다.

실명이 전하는 것도 아니고, 귀신 이야기의 주인공인 만큼 이른바 ‘아랑’의 정체는 무척이나 모호하다. 홍직필이 얘기했듯이 어느 시대의 사람인지 불분명해 20세기 이후의 기록에서는 때로 명종 때 사람이라고 하고 때로 중종 때 사람이라고 하지만, 효종 3년인 1652년 신익전(申翊全, 1605~1660)이 지은 『밀양지(密陽志)』에는 영남루나 밀양에 얽힌 전설 등을 다양하게 소개하고 있는데도 아랑에 대한 언급은 전혀 없다. 따라서 아랑이 중종이나 명종대 사람이라는 말은 그리 신빙성이 없다.

‘아랑형’ 이야기

그렇다면 이른바 아랑 전설은 언제부터 전해졌던 것일까? 아랑 전설은 주로 19세기에 편찬된 야담집들, 즉 『청구야담(靑邱野談)』·『동야휘집(東野彙集)』·『금계필담(錦溪筆談)』 등을 중심으로 실려 있다. ‘야담’이라는 용어는 17세기 말~18세기 초에 성행한 한국 고전문학의 독특한 양식을 가리키는 말로서, 당대에 시정(市井)에서 떠돌던 이야기를 사대부가 기록한 것이다. 그리고 19세기 야담집들은 주로 그 전 시대의 야담들을 모아서 편찬한 책이다. 그러므로 아랑 전설 역시 야담이 성행한 18세기 무렵 발생하고 유행한 것이 아닐까 조심스레 추정할 수 있다. 다만 현전하는 18세기 야담집 중에서 아랑 전설과 완전히 유사한 이야기를 찾기는 어렵다. 17세기 유몽인(柳夢寅, 1559~1623)의 『어우야담(於于野談)』에 아름다운 여인과 관계하기 위해 그 유모를 잘 구슬린 어느 상인의 이야기가 실려 있기는 하나, 아랑 전설과는 그 결말이나 미감이 판이하다. 가장 근접한 이야기가 17~18세기 사이에 편찬된 홍만종의 『명엽지해』에 실린 「신기원요」인데, 제목에서 알 수 있듯이 주인공 여성은 밀양 부사의 딸이 아니고 관아에 소속된 기생이다. 주인공이 기생이므로 유모도 이야기에 등장하지 않으며, 이야기 배경도 밀양의 영남루가 아니고 ‘어느 고을’로 처리되어 있다. 또한, 귀신은 꼭 고을의 부사에게 나타나는 게 아니라 객사, 즉 여관에 머무는 모든 이에게 나타난다. 다만 이야기는 ‘여성이 겁탈당할 위기에서 저항하다가 죽고 그 후 귀신이 되어 다른 사람들에게 나타나 이들을 공포에 질려 죽게 하다가 어느 비범한 이를 만나 원한을 푸는’ 서사 구조를 갖고 있으므 로 아랑 전설과 디테일에는 차이가 있지만 구조적으로 유사성을 갖고 있다. 이에 이런 유형의 이야기들을 아울러 ‘아랑형 설화’로 부른다.

아랑 전설의 이른 시기 형태

즉, ‘아랑형 설화’는 조선 시대에 두루 퍼져 있었으나 그 가운데 제일 널리 알려진 것이 밀양·영남루와 같은 지역성과 유모의 존재가 부각된 ‘아랑 전설’이다. ‘아랑 전설’에서 또 주목되는 사실 중 하나는, 귀신의 원한을 풀어 준 이가 당시 밀양의 수령이나 관찰사가 아니라 그를 따라온 ‘어느 진사’로 처리되어 있다는 것이다.

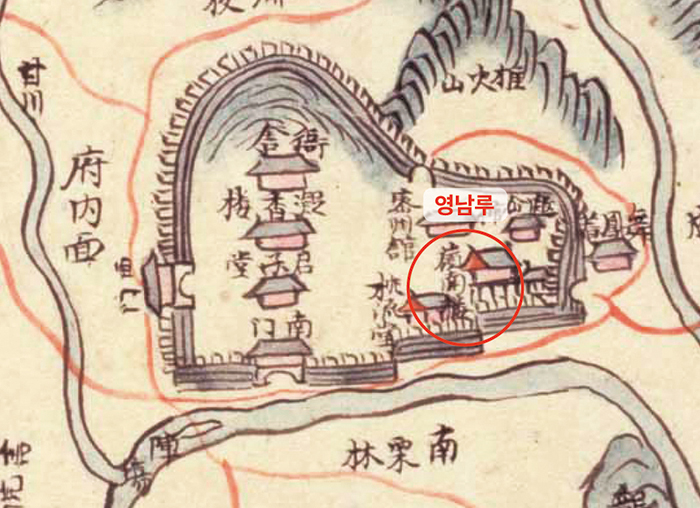

해동지도 속 밀양읍성, 1724년

출처: 서울대학교 규장각한국학연구원

현전하는 것 중 가장 이른 시기 ‘밀양의 아랑’을 언급한 자료는 서두에서 언급했듯이 19세기 초 홍직필의 기록이므로 이 사례를 자세히 보도록 한다. 홍직필은 순조 10년(1810)에 밀양에 방문해 영남루에 대해 글을 쓰는데, 이 글은 영남의 유명한 두 누각을 비교하며 시작한다. 영남에 두 개의 유명한 누각이 있는데, 좌도에는 ‘영남루’가, 우도에는 ‘촉석루(矗石樓)’가 그것이다. 각도의 사람들은 모두 자기 경내의 누각이 낫다고 늘 서로 싸우는데, 홍직필은 서울에 있을 적 이 얘길 듣고 촉석루에는 논개가 있으므로 영남루를 압도적으로 이긴다고 생각했다. 그러나 막상 영남루에 다다르자 그는 영남루의 아름다운 풍경에 매료된다. 그리고는 밀양의 한 노인이 다음과 같은 이야기를 전하며 논개와 비견할 만한 여성의 이야기를 소개한다. 바로 아랑 전설인데, 다음은 그 전문(全文)이다.

옛날 통인이 내아(內衙)를 엿보다가 시집가지 않은 부사의 딸을 보고 마음에 품어 유모에게 뇌물을 주고 꾀었습니다. 유모는 재물에 눈이 멀어 달 구경을 하자며 낭자를 데리고 영남루에 온 뒤 자기는 몸을 숨겼죠. 그 뒤 통인이 갑자기 나타나 유혹했지만 낭자는 의로움을 내세우며 엄하게 물리치며 그가 가까이 오지도 못하게 했습죠. 통인은 칼을 빼어 앞으로 가 겁박했지만 꼼짝도 않았어요. 결국 강제로 욕보일 수 없다는 것을 알고 누각 동쪽 세 번째 기둥 앞에서 칼로 여자를 베어 죽인 뒤, 누각 아래 대숲에 그 시신을 묻었다 합니다.

그 후 부임해 내려오는 부사들은 가위에 눌려 죽었어요. 그러다 어떤 부사를 따라왔던 이 진사(李進士)가 능파각(凌波閣)에서 묵었습죠. 촛불을 켜고 앉아 기다리니, 한밤중에 어린 소녀가 머리를 풀어 헤치고 피를 흘리며 들어와 울면서 사실을 고하며 복수해 주기를 청했습니다. 이 진사가 귀신이 일러 준 곳에 가서 시체를 찾았는데, 그 얼굴빛이 마치 살아 있는 것 같았습죠. 시체를 관에 넣어 집으로 돌려보내고 통인을 잡아 죽이니, 한 고을이 마침내 무탈하게 되었답니다.

진주 촉석루에 못지않게 밀양 영남루를 꾸며 주는 ‘미담’이 공개된 장면이다. 여기서 밀양 부사의 딸은 남성의 유혹과 겁박에 결코 흔들리지 않는 의연하고 꼿꼿한 의녀(義女)로 묘사된다. 또한, 이 이야기를 들은 홍직필은 “촉석루에 충기(忠妓)가 있는 것이 영남루에 열랑(烈娘)이 있는 것과 같다”면서 충성스러운 논개와 ‘열녀’인 밀양 태수 딸을 같은 반열에 올려놓는다.2

논개가 의기(義妓)로 표창된 것은 18세기의 일인데, 진주 지역의 양반들이 주도해 그 충의(忠義)를 높이고 조정에도 공식적인 표창을 요청했다.3 논개가 공식적으로 표창되면서 촉석루의 명성은 드높아졌으니, 영남루에는 조선에서 이 무렵 유행하던, ‘정절을 지키다 죽고 관리에게 신원한 여자 귀신’ 이야기가 붙었던 것이 아닐까.

2 정출헌, 위의 논문, 269~270쪽.

3 정지영, 「‘논개와 계월향’의 죽음을 다시 기억하기」, 『한국여성학』 23권 3호, 한국여성학회, 2007, 163~167쪽.

노인은 또, 그 후 부임한 수령이 “영남루 달밤에 이 상사(李上舍)를 만나 전생의 원한을 말하다”라는 시제(詩題)로 영남루의 뜰에서 감영의 뜰에서 백일장을 열었고 고을의 통인들은 신임부사를 맞이할 때마다 목욕재계하고 아랑이 순절(殉節)한 기둥 앞에서 제사를 지냈다고 한다. 그렇게 아랑 전설이 밀양 지역에서 계속 전승되면서 아랑은 아름다운 영남루에 슬픔과 안타까움과 같은 감정을 결부시키고, 절의와 같은 유교적 가치를 높이는 존재로 기능하게 된 것이다. 동시에 관아 아전들의 기강을 바로잡는 역할을 한 것으로 보인다.

아랑 전설의 변주

영남루가 워낙 명소이고 이곳에서 아랑 이야기로 백일장이 열리기도 한 만큼, 아랑 이야기는 인기를 얻어 적극적으로 각색되고 19세기 야담집들에 실리게 된다. 대체로 홍직필의 기록에 투영된 시선을 담고 있으나, 이들 이야기에는 각편마다 몇 가지 흥미로운 다른 요소들이 추가된다. 특히나 『청구야담』에 「설유원부인식주기(雪幽寃夫人識朱旗)」, 즉 ‘귀신의 원한을 푸니 부인이 붉은 깃발을 알아봐서라’는 제목으로 실린 아랑 이야기에는 추리소설 같은 요소와 주체적인 여성상이 새롭게 추가되어 흥미를 극대화한다.

『청구야담』에 실린 작품들 속 여성상은 그간 여러 연구자의 관심을 받아 왔다. 변화하는 세태 속 생동하는 이야기를 기록한 양식적 특성상 야담 속 여성들은 다른 기록물에 비해 적극적이고 주체적으로 그려지지만, 유독 『청구야담』에는 그러한 경향이 짙게 드러나기 때문이다. 아랑 전설 역시 『청구야담』에 실리면서 그러한 면모를 보이게 된다.

『청구야담』에서 드러나는 주체적 여성상은 뜻밖에도 아랑을 통해 구현되지 않는다. 『청구야담』 속 아랑 이야기에는 새로운 여성 주인공이 등장한다. 바로 아랑의 원한을 풀어 주는 수령의 아내다. 밀양 수령들이 모조리 죽어 나가 그 자리가 비게 되자, 어느 가난한 무반의 아내는 남편을 밀양 수령으로 자원하기를 설득한다. 남편은 겁이 많아 곧 자기도 죽을 것이라고 확신하나 그의 비범한 아내는 “이전 수령들이 죽은 건 명이 짧아서일 뿐이고, 내 비록 여자지만 귀신을 감당할 수 있다”며 남편을 진정시킨 후, 밀양에 간 첫날 밤 남장을 하고 관아에 앉아 있는다. 그러고는 아랑을 마주한다.

이윽고 촛불을 밝히고 앉았는데 삼경(三更, 밤 11시~새벽 1시)이 되자 갑자기 한바탕 음산한 바람이 어디선가 불어와 촛불을 꺼뜨리고 한기가 뼈에 사무쳤다. 잠시 뒤 방문이 저절로 열리는데 어떤 처녀가 온몸에 피를 흘리며 머리를 풀어 헤치고 나체로 손에 붉은 깃발을 들고 방안으로 들어 왔다. 부인은 당황하지도 놀라지도 않고 말하였다. “네 분명 풀지 못한 원한이 있어 호소하려고 왔구나. 내 반드시 너를 위해 복수해 줄 테니 조용히 기다리고 또 나타나지 말거라.”

여기서 수령의 아내는 충격적인 외양으로 나타난 귀신의 모습을 보고 당황하지도 놀라지도 않는다. 그리고 나체로 온몸에 피를 흘리며 아무 말 없이 붉은 깃발을 쥐고 나타난 귀신의 모습에, “네 원통함을 풀지 못해 호소하려고 왔구나”라며 곧장 그 마음을 읽어 낸다.

그렇다면 아랑은 왜 붉은 깃발을 쥐고 있을까? 이는 사실 범인의 이름을 암시하는 단서이다. 한문 원문으로는 붉은 깃발이 ‘주기(朱旗)’라고 쓰였는데, 범인의 이름이 바로 주기였던 것이다. 그리하여 이튿날 수령의 아내는 통인 가운데 주기라는 이름을 가진 자를 적발해 심문한 결과 그 죄를 자백하게 만든다. 그리고 감영에 이 사실을 보고한 뒤 주기를 때려죽인다. 이 붉은 깃발 모티프는 『동야휘집』에도 동일하게 활용된다. 이러한 흥미로운 요소와 새로운 여성 캐릭터의 개입에 힘입어 『청구야담』 속 아랑 전설은 기존에 전하던, 다분히 남성 중심의 시각에서 약간의 변주를 가하게 된다. 아내의 숨은 도움으로 ‘죽을 자리’에서 살아나고 범인까지 잡아낸 수령이 훗날 더욱 높은 벼슬에 오른다는 결말에서 여전히 기존의 시각이 유지되는 면이 없지 않으나, ‘열녀 아랑’을 높이거나, 용감하고 빼어난 남성 해결자를 칭탄(稱嘆)하거나, 또는 아전들을 경계하는 데 집중한 이야기들에 비해 『청구야담』의 아랑 이야기는 새롭고 다양한 시각을 제공해 준다.

아랑 전설은 그 이후로도 구비문학으로 지속해서 전승되었고, 현대의 다양한 매체를 통해 계속 새롭게 재생산되고 있다. 당대에 두루 퍼졌던 이 이야기가 지금도 계속 회자된다는 것은, 여전히 물리적으로 취약한 이가 늘 위기에 놓여 있다는 사실 그리고 억울한 죽음과 이것이 은폐된 상황을 정의롭게 해결하고 싶은 욕망이 시대를 막론하고 두루 존재해 왔음을 환기시킨다.