참여/소식

국유정담

삶은 소리가 되고, 노래가 되고:

서울과 경기도의 소리

글. 임혜정(한양대학교 국악과 교수)

서울 새남굿 창부거리에서 <창부타령>을 부르는 모습

출처: 국가유산청 무형유산 디지털 아카이브

사람의 목소리로 표현해 내는 한국 전통 성악의 장르는 ‘소리(聲)’와 ‘노래(歌)’로 구분된다. ‘소리’는 울음소리, 한숨 소리, 웃음소리와 같이 복잡하면서도 예민한 인간의 감정에서 비롯되는 것과 인간의 생활에 대한 묘사, 새소리와 같은 동물의 소리, 나팔 소리, 종소리 등 생활에서 접할 수 있는 음향까지를 모두 사람의 목소리로 표현하는 것이다. 노래는 가사에서 문학적인 형식을, 선율에서 음악적인 형식을 지니는 것이다. 이와 같은 기준에서 한국 전통 성악곡에 대한 구분을 시도해 보면 민요·판소리와 같은 장르는 소리에, 가곡·가사·시조와 같은 장르는 노래에 가깝다. 이러한 ‘소리’와 ‘노래’가 조선 시대 이후 서울과 경기도에서는 매우 다양한 상황에서, 전문 음악가에서 일반 서민까지 폭넓게 향유되었다.

여항(閭巷)의 가객, 시와 인생을 노래하다

조선 태조가 수도를 한양으로 옮긴 이후 현재까지 서울과 경기도는 각종 문화, 예술의 중심지 역할을 해 왔다. 조선 후기에는 ‘여항(閭巷)’, 즉 서울의 뒷골목이라 할 수 있는 서울 청계천 주변과 인왕산 부근에 살았던 중인들이 풍류를 즐기며 문학, 음악을 발전시켰다. 관청에서 실무를 담당하는 하급 관리인 중인은 조선 후기에 부를 축적하면서 새로운 문화 향유층으로 대두되었다. 그리고 그들이 즐겼던 대표적인 음악 장르가 시조시를 노래하는 가곡(歌曲)이다.

가곡이 유행하면서 시를 짓고 이를 노래하는 가객(歌客)이라는 전문인도 등장하게 된다. 18세기 여항의 노래 문화를 이끌었던 김천택(金天澤)은 평민 출신이었으며 숙종대(1674~1720)에 포교(捕校)의 신분으로 남산 아래 무반들의 거주지에 살기도 했다. 그가 1728년에 편찬한 『청구영언』에는 <초수대 엽(初數大葉)>과 같은 가곡의 곡명이 보인다. 또한 당시 대표적인 가객을 ‘여항육인(閭巷六人)’이라고 지칭하고 그들이 부른 시조시를 소개하기도 했다. 이는 조선 후기 평민 가객이 서울을 중심으로 활발한 활동을 펼치고 있었음을 증명해 준다.

<상춘야흥> | 신윤복

제공: 간송미술문화재단

여항에서의 가곡 향유는 서울을 중심으로 폭넓게 퍼져 나갔으며 위로는 궁중, 아래로는 일반 서민의 음악 문화에까지 영향을 주었다. 19세기 궁중의 연향(宴享)에서는 가곡을 부르기도 했다. 궁중의 연향은 낮에 거행하는 내연과 외연으로 이루어지는데, 1829년 효명세자(孝明世子)의 주도하에 ‘야연(夜宴)’이 거행되었다. 야연은 이전까지는 없었던 밤에 이루어지는 궁중 연향이었다. 야연에서는 연향의 주인공인 대비, 혹 은 왕을 위한 가곡을 지어 부르게 했다. 이것이 ‘악가삼장(樂歌三章)’이라고 하는 세 편의 가곡을 연이어 부르는 형태의 공연이다.1

1. 신경숙, 「야연(夜宴)의 “악가삼장(樂歌三章)” 연구」, 『한국시가문화연구』 16권, 한국시가문화학회, 2005, 174~175쪽.

가사를 부르는 모습

출처: 국가유산청 무형유산 디지털 아카이브

한편 시조시보다 좀 더 자유로운 문학 형식인 가사를 노래하는 가객도 나타났다. 오늘날 전해지고 있는 가사는 모두 열두 곡으로 십이가사’라고도 하는데 가곡과 비교할 때 향토적인 성향이 강하다. 서울에 살던 가객 송실솔이 가사를 불렀다는 기록이 「가자송실솔전(歌者宋蟋蟀傳)」에 자세히 나온다. 송실솔(宋蟋蟀)의 ‘실솔(蟋蟀)’은 귀뚜라미의 한자어로 귀뚜라미 노래를 유난히 잘해서 붙은 이름이라고 한다. 그의 노래는 굳세기는 징을 두드리는 것 같고, 맑기는 구슬로 만든 갓끈 같고, 가녀리기는 가벼운 아지랑이 같았으며 거문고, 생황, 퉁소, 피리와도 잘 맞았다고도 한다. 송실솔이 불렀던 가사로 <황계곡(黃鷄曲)>이라는 곡이 있는데 그 노랫말이 다음과 같이 전한다.

곧장 벽 위에 다가가 누런 수탉을 그리네(直到壁上所畵黃雄鷄)

긴 목울대를 꺾어 두 날개를 탁탁 두드리네(折長嚨喉兩翼橐鼓)

꼬끼오 울 때까지 놀자꾸나(鵠槐搖啼時游)

- 이옥(李沃, 1760~1812), 「가자송실솔전(歌者宋蟋蟀傳)」

소리, 한양으로 모이다

조선 시대 관리를 등용하기 위한 과거 시험이 실시될 때면 전국 각지의 소리꾼이 서울로 모여들었다. 과거에 급제하면 사흘 동안 광대를 앞세우고 스승과 선배, 친지들을 방문하는 삼일유가(三日遊街)를 하는데, 이때 소리광대로 선발되기 위해 유명한 소리꾼들도 서울로 올라왔던 것이다. 전국의 소리광 대들이 서울로 올라오는 광경은 서울과 경기도 지역의 굿 절차 중 하나인 창부거리에서 부르는 무가에 다음과 같은 사설로 묘사된다.

팔도 광대가 올라온다.

전라도 남원광대, 아이광대, 어른광대

아이광대는 옥저불고 어른광대는 단소불고

노랑광대는 호적불고, 한양 성내를 올라올 제

광대 치장이 없을쏘냐 ...

창부거리에서 모셔지는 신은 창부신인데, 광대가 죽어서 그 넋이 창부신이 된다고 한다. 그리고 이러한 창부신을 위한 굿거리인 창부거리는 노래와 춤 실력이 좋은 무당이 담당했다고 한다. 창부거리 무가에서 전국 팔도의 광대가 서울로 올라오는 장면을 부르는 부분은 실제 판소리 소리꾼이 서울로 활발하게 진출했던 18세기 중엽 이후에 이루어졌을 것이다. 이 시기 급격하게 문화의 중심지로 부각된 서울에서 각종 연희패 또는 전문 소리꾼의 공연이 활발하게 이루어졌고 서울 및 경기 지역의 굿에서 부르는 무가에도 그 영향이 나타난 것이라 하겠다. 이러한 창부거리의 무가에서 파생된 통속민요가 오늘날 서울, 경기도의 대표적인 민요로 불리고 있는 <창부타령>이다. 굿에서 부를 때는 축원의 내용이 포함되어 있었다면, 통속민요화된 <창부타령>은 사랑 이야기나 자연 경관을 묘사하는 내용들도 포함된다.

아니 아니 놀지는 못하리라

백두산 천지가엔 들쭉 열매 아름답고

굽이치는 압록강엔 뗏목 또한 경이로다

금강산 비로봉엔 기화이초 피어 있고

해금강 총석정엔 넘실대는 파도위에 백조쌍쌍 승겨운다

배를 타고 노를 저어 대자연 좋은 풍경 마음대로 즐겨 볼까

- 민요 <창부타령>, 이창배, 『한국가창대계(韓國歌唱大系)』, 홍인문화사, 1976

고단한 삶이지만 소리는 흥겹다

1800년대 후반, 노래는 이미 서민의 삶에서도 매우 중요한 감정 표출의 수단이기도 했고, 서로의 마음을 공감하는 도구이기도 했다. 각자 다른 이유와 목적을 지니고 서울로 모여든 이들은 고향을 그리며 노래했고, 이런 노래들이 다 같이 어우러져 서울, 경기도의 노래가 되었다.

<경복궁타령> 음반

소장·제공: 임혜정

1865년부터 1872년까지 고종대에 이루어졌던 경복궁 중건에는 전국 각 지역의 백성들이 동원되었다. 강원도, 함경도 등지에서 목재를 운반해 오기도 하고 전국 각처에서 중건에 사용되는 자재들을 모아 왔다. 경복궁 중건은 결과적으로는 양반으로부터 일반 백성에 이르기까지 원망을 사게 되고, 조정의 예산 낭비로 경제적인 어려움까지 불러오게 되었다고 평가되고 있다.

그런데 경복궁 중건을 계기로 서울과 경기 지역 노래의 역사는 전환점을 맞이하게 된다. 전국 각 지역에서 부역꾼을 불러 모으면서 그들이 고향에서 부르던 노래가 서울로 유입되었다. 부역꾼을 일터에 각 지역 단위로 배치하고, 일의 진척 상황에 지역별로 경쟁하는 분위기가 이루어지기도 했다. 그 과정에서 함께 배치된 지역민들이 고향에서 부르던 노래를 함께 부르는 상황이 벌어지기도 했다. 이렇게 경복궁 중건은 여러 지역의 민요가 서울에서 불리는 계기가 되었다. 그리고 새로운 민요가 유행하는 계기가 되기도 했는데 <경복궁타령>이 이에 해당한다. “계명 산천이 밝아 온다”라고 일이 시작되는 동틀 무렵을 묘사하는 가사가 포함된 민요 <경복궁타령>은 근대 이후 대표적인 서울, 경기 지방의 통속민요다.

남문(南門)을 열고 파루(罷漏)를 치니 계명산천(鷄鳴山川)이 밝아 온다

을축사월갑자일(乙丑四月甲子日)에 경복궁을 이룩하세

...

우광꿍꽝 소리가 웬 소리냐 경복궁 짓는 데 회(灰)방아 찧는 소리라

조선 여덟 도 유명탄 돌은 경복궁 짓는 데 주춧돌감이로다

우리나라 좋은 나무는 경복궁 중건에 다 들어간다

근정전을 드높게 짓고 만조백관(滿朝百官)이 조하(朝賀)를 드리네

...

한편 경복궁 중건 과정에서는 부역꾼들을 위한 공연도 종종 이루어졌는데, 그 기록이 1865년에 지어진 『기완별록(奇玩別錄)』에 전한다. 『기완별록』에 따르면 1865년 4월에서 5월까지 옛 광화문터 일대 에서 경복궁 구기터의 부역꾼들을 위한 공연을 펼칠 목적으로 사직골, 성균관, 애오개, 자하골, 정동 곤당골 등의 서울 놀이패들이 모여들었다. 이때 노장, 취발이, 왜장녀 등의 탈춤 배역을 맡은 이들이 연기와 함께 당시 유행하는 노래를 부르는 공연을 했다고 한다.

이렇게 서울의 놀이패들이 펼쳤던 공연과 노래는 다른 지역에서 모방되기도 했다. 경기도 양주별산대놀이는 경기도 양주에서 전승되어 온 가면극인데 사직골, 애오개 등에서 전승되던 가면극인 산대놀이를 모방해서 만든 것으로 보고 있다. 그리고 양주별산대놀이에서는 서울 지역에서 유행했던 노래들을 부르기도 하는데, 앞에서 언급했던 여항 가객이 불렀던 음악 장르 중 하나인 가사를 부르기도 한다.

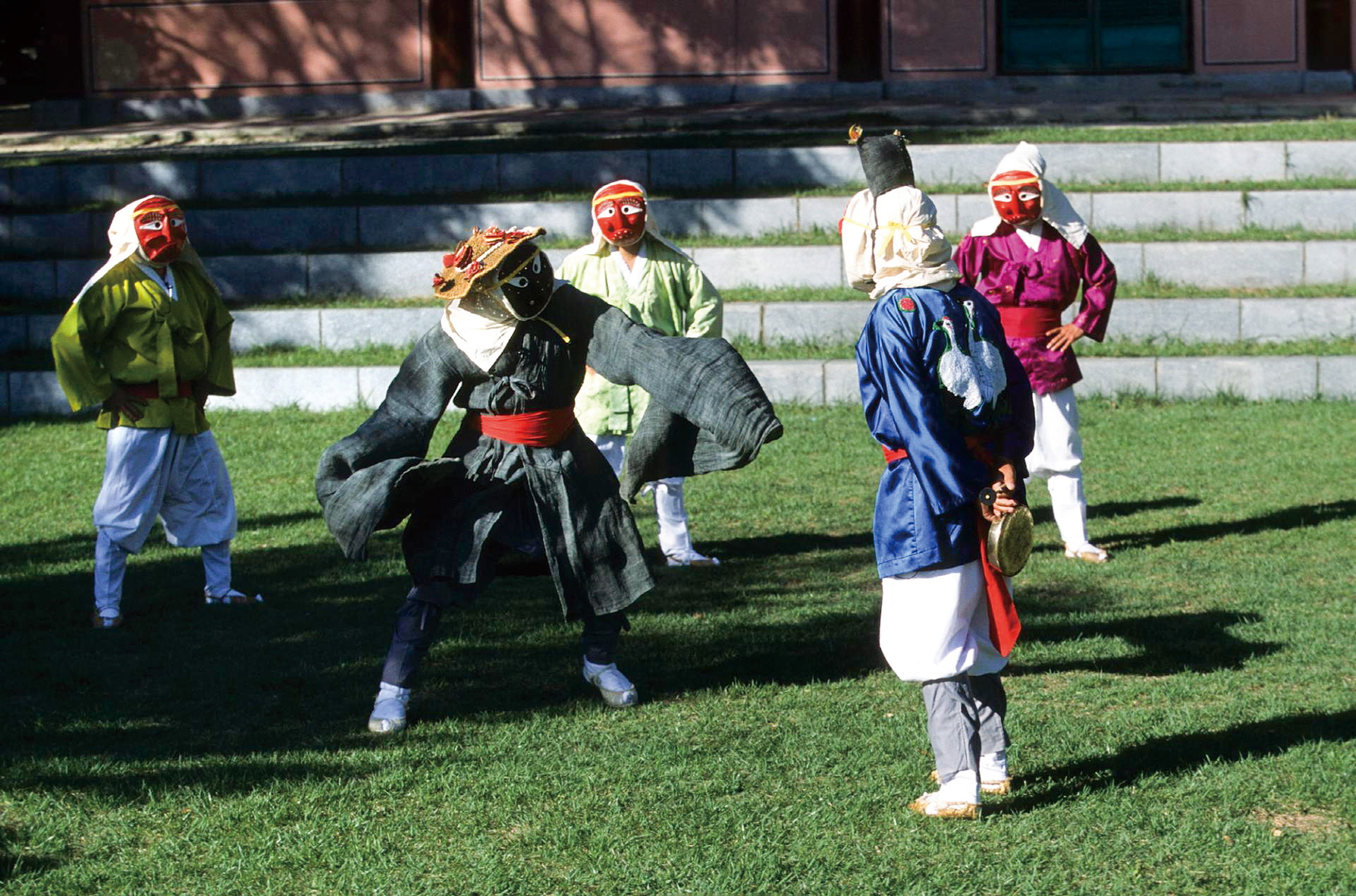

양주별산대놀이 먹중, 완보가 등장하는 장면

출처: 국가유산청 무형유산 아카이브

양주별산대놀이에서 부르는 가사는 “겉은 중이지만 속은 오입쟁이들”인 먹중이나 완보가 부르는 노래다. 이 노래들 중에는 오늘날 전해지는 십이가사’ 중 한 곡인 <매화타령>이 포함되어 있다. <매화타령>은 1841년에 편찬된 고악보인 『삼죽금보(三竹琴譜)』에서도 확인되므로 19세기 서울을 중심으로 불렸던 가사가 경기도 양주별산대놀이에 수용된 것으로 짐작해 볼 수 있겠다. 그리고 이러한 가사의 수용은 전국의 가면극 중 경기도 지역의 가면극인 양주별산대놀이에서 가장 적극적으로 나타난다.

‘그곳’의 노래, 우리의 소리

서울과 경기도는 조선 시대 이후 서울이 정치, 경제, 문화의 중심지가 되면서 전문 음악인의 활동이 가장 많은 지역이었다. 그중에는 서울에 거주하는 이들도 있었지만 전국 각지에서 모여든 소리꾼들도 있었다. 이들은 조선 후기 이후 서울의 궁중에서 이루어지는 연향, 여항에서 향유되었던 풍류, 예인 집단의 연희에서 노래를 불렀다. 그리고 이러한 노래들은 인접 지역인 경기도까지 퍼져 나갔다. 이렇게 전국 각지의 노래는 삶에서 나와 서울과 경기도에서 예술이 되었고, 그 예술이 여러 지역으로 퍼져 나가 우리가 부르는 삶 속의 소리로 다시 들어오게 되었다.