참여/소식

보도자료

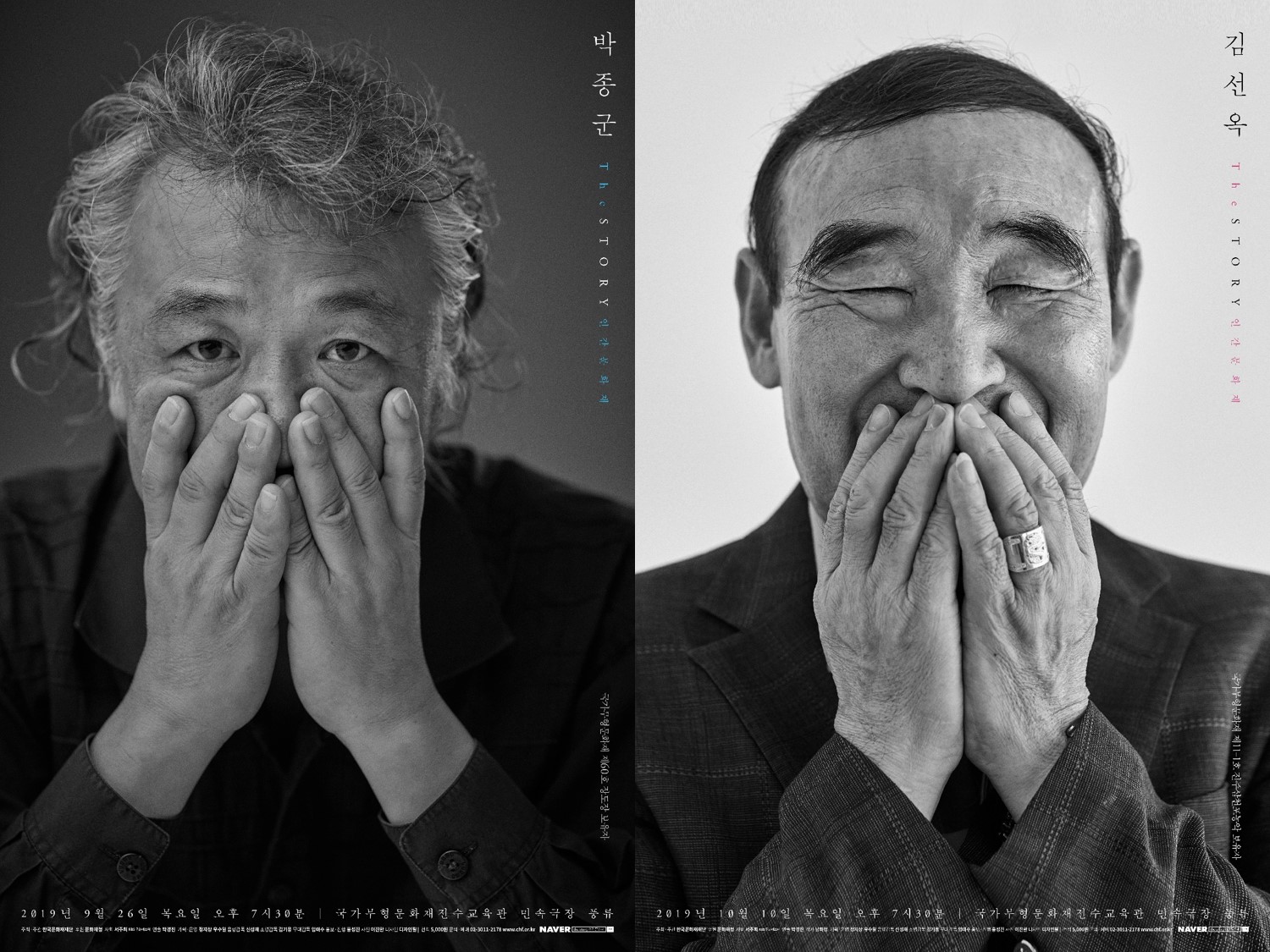

「The Story 인간문화재」

장도장 박종군(9.26), 진주삼천포농악 김선옥(10.10) / 국가무형문화재전수교육관, 19:30

전통을 이어 가기 위해 한 분야에 평생을 바쳐온 인간문화재라고 불리는 장인들과 예인들. 그들의 전통문화 전승을 위한 피땀어린 삶의 여정에 대한 회고는 우리에게 문화유산의 역사로 남을 것이다. 토크콘서트로 진행되는「The story 인간문화재」는, 지난 2016년부터 전통예술의 맥을 잇는 명인들의 전승현황과 그들의 삶을 이야기하고 있다. 특히 올해는 예능분야에 한정됐던 예년과 달리 처음으로 기능분야 인간문화재(국가무형문화재 제60호 장도장 박종군 보유자) 공연도 추가돼, 무형문화재 기·예능분야 명인의 삶을 두루 살펴볼 예정이다. KBS 문화캐스터 서주희씨가 사회를 맡는다.

■ 칼을 만드는 게 아니라 ‘정신’을 만든다 !

- 국가무형문화재 제60호 장도장 기능보유자 박종군편 [9.26]

제1대 장도장 故 박용기 선생의 대를 이어

장도(粧刀)는 칼집이 있는 작은 칼을 말하는데, 허리춤에 차고 옷고름에 찬다 하여 패도(佩刀)라 하였으며, 주머니 속에 넣고 다닌다 하여 낭도(囊刀)라고도 불렀다. 박종군 장도장은 1962년 ‘철의 고장’ 광양에서 태어났다. 아버지인 제1대 국가무형문화재 장도장 보유자인 故 박용기 선생(1931~2014)의 대를 이어 전통공예의 맥을 이어가고 있는 한편, 지난해 (사)국가무형문화재기능협회 제17대 이사장으로 취임, 한국의 전통공예 문화를 알리는데 앞장서고 있다. 천오백도 화덕에 쇠를 넣었다 빼기를 반복하고, 달궈진 쇠를 망치로 수차례 담금질해 칼의 모양을 만들 듯이, 가난한 ‘패도집’아들로 태어나 가업(家業)인 ‘장도(粧刀)’를 잇기 위해 장날 아이스께끼통을 메고 다니며 고군분투한 사연 등 효심과 사명으로 걸어온 장도장의 지나온 길을 들여다본다.

나는 절름발이다. 그러니 넌 공부를 해라.

고교 졸업 후 가업을 이으려 했으나, 아버지인 故 박용기 선생이 한사코 말렸다. “나는 절름발이다. 그러니 넌 공부를 해라.” 소학교만을 나온 부친의 한 맺힌 바람이었다. 이후 박종군 선생은 동국대 미대에서 불교미술을 공부하고, ‘한국 장도에 관한 연구’ 논문으로 석사를 마쳤다.

제가 만든 장도에 제 이름을 붙이지 않습니다.

선생은 장도에 새기는 낙관에 본인의 이름이 아닌 아버지의 호인 ‘도암(刀庵)’을 그대로 쓴다. 2대 도암인 것이다. 사제지간이 된단 것은 자신을 내세우지 않고 스승의 수족이 되는 것이다. 호를 물려받는 것은 후계자임을 인정받은 것이고, 스승의 이름을 더럽히지 않겠다는 다짐이기도 하다. 임진왜란 때 일본에 끌려간 도공 심수관가(家)가 14대째 이름을 물려 내려온 것과 같은 것이다. 아들도 그 뜻을 이어 3대 도암이 될 것이다.

아버지께 배운 것은 칼 만드는 기술이 아니라 ‘장도 정신’입니다.

박종군 선생은 아버지께 가장 먼저 배우고, 가장 늦게까지 되새겨 배운 것은 칼을 만드는 기술이 아니라 ‘장도 정신’이라고 말한다. 부친인 故 박용기 선생은 생전에 언론매체와의 인터뷰에서 다음과 같이 밝힌 바 있다.

“나는 지금까지 칼을 만드는 게 아니라 ‘정신’을 만든다는 생각으로 장도를 제작해 왔다. 장도에는 ‘바로 사는 도덕’이 들어있다. 우리가 지금 우리 후손들에게 보여주는 게 부끄러운 모습뿐이지 않는가. ‘문화’속에는 그 나라의 민족성이 들어 있다. 내가 만들고 있는 장도에도 우리 선조의 지혜와 정신이 들어 있음은 물론이다.”- 광주일보 2004.4.7.

■ 진주 솟대쟁이놀이 복원은 곧 진주 문화의 뿌리, 몸통을 되찾는 일

- 국가무형문화재 제11-1호 진주삼천포농악 예능보유자 김선옥편 [10.10]

무동 타던 네 살배기, 6살에 본격적인 예인의 삶으로

농악은 2014년 유네스코 인류무형유산으로 등재됐다. 그 중 진주삼천포농악은 1966년 6월 농악부문 최초로 국가무형문화재 제11호로 지정된 종목이다. 서부경남을 중심으로 전승되어온 대표적인 영남형 농악으로, 농악의 원형이 가장 잘 보존되어 있는 농악으로 평가받고 있다. 가락이 빠르고 남성적이며, 특히 전 치배(농악대에서 악기를 연주하는 악사)가 상모를 쓰고 돌리는 전국 유일의 농악단이라는 특징이 있다. 채상놀음이 뛰어나며, 지금은 널리 보급되었지만 ‘연풍대’, ‘자반뒤집기’ 등의 묘기는 당초 진주삼천포농악만의 특기였다. 김선옥 선생은 4~5살 무렵부터 외할아버지의 농악판에서 무동을 타다가 6살이 되던 해 진주농악단에 정식 입단하며 본격적인 예능인의 삶을 시작했다. 솟대쟁이패 출신의 진주농악의 예술경영인 故강두금 선생의 외손자로서, 험난한 예술인의 길을 걸으며 인생의 반평생을 돌고돌아 농악의 명인 되기까지의 사연. 한국 고유의 전통마술 ‘얼른’의 마지막 전승자로서, 솟대쟁이패 복원을 위해 헌신해온 ‘채상소고의 명인’ 김선옥의 이야기를 들어본다.

우리손주 뜬쇠 돼서 나타났네~

‘메구 치는게 너무 좋아’1961년, 김선옥 선생은 12살 때 가출을 단행, 호남여성농악단의 소고 명인으로 이름을 날렸다. 이후 4년만에 돌아온 손자를 보며 故강두금선생은 ‘우리손주 뜬쇠(놀이패에서 각 놀이 분야의 우두머리) 돼서 나타났다’며 동네방네 자랑을 하고 다녔다. 김선옥 선생은‘농악 12차’의 무형문화재 지정과 전승에 평생을 헌신한 공로를 인정받아, 2000년 예능보유자로 인정되었다.

전통마술 “얼른”의 마지막 전승자

“얼른”은 유랑예인패 사이에 전승하는 마술의 고유한 용어로, 문헌 기록에는 ‘환술幻術’, ‘환희幻戲’라고 기록되어 있다. 김선옥 선생은 한국 고유의 전통마술 “얼른”의 마지막 전승자로서 20세기 중반 이후 단절되었던 것을 2014년에 진주 솟대쟁이패에서 처음으로 그 일부를 복원했다. 진주 삼천포 농악 보유자인 김선옥 선생이 예전의 기억을 되살려 2014년 9월과 11월에 “얼른”이라는 마술 기예를 처음으로 선보인 것이다.

진주지역을 본거지로 전국을 떠돌던 전문예인집단 “진주 솟대쟁이패”

진주 솟대쟁이놀이패는 조선 시대 진주지역을 본거지로 전국을 떠돌던 전문예인집단이었다. 진주농악은 이러한 솟대쟁이패 농악의 판굿과 가락, 짜임 등을 계승하며 1960년대까지 이어졌다. 솟대타기, 쌍줄배기, 버나돌리기, 풍물(농악), 새미놀이(무동), 얼른(마술), 꼰두질(살판), 오광대(탈놀음), 병신굿 등을 선보여 대중적 인기를 끌었다. 남사당패와 함께 쌍벽을 이루며 인기를 끌다가 1936년 함경도 원산 공연을 끝으로 해체되었다. 그러나 김선옥 명인의 십여 년이 넘는 복원 노력 끝에 2014년 솟대쟁이놀이 보존회를 설립, 보존회장으로 취임하여 전승활동을 이어가고 있다.

|

서주희 문화캐스터 국내 1호 문화캐스터로 15년째 KBS에서 다양한 화제의 문화현장을 소개하는 인터뷰어로 활동 중이다. 전통문화 장인의 삶과 정신을 기록으로 남기며 전통문화 보전에 힘을 쏟고 있으며, 저서로는 『장인44』와 『장인의 길Ⅰ·Ⅱ』 등이 있다. |

※ 문의 : 한국문화재재단 공연기획팀 (02-3011-2178)

◉「The Story 인간문화재」 : 9월 26일(목), 10월 10일(목)

○ 장소 / 시간 : 국가무형문화재전수교육관 민속극장 풍류 / 오후 7시 30분

○ 입 장 권 : 전석 5,000원

○ 예 매 처 : 한국문화재재단(www.chf.or.kr)

○ 주최 / 후원 : 한국문화재재단 / 문화재청