참여/소식

국유정담

실제로 이러한 이미지의 거북선은 예전에는 지폐와 동전, 그림 등에 그 모습을 자주 드러냈고, 지금도 관광지의 기념품, 박물관의 축소 모형과 실물 크기 복원 거북선 등으로 확대 재생산되고 있다. 하지만 정작 우리 학계에서는 임진왜란 당시에 사용된 거북선의 원형에 관하여 아직 합의 된 결론을 도출하지 못했다. 이미 일제 강점기 때부터 수십 명의 학자와 연구자가 사료를 해석하여 나름대로 거북선을 제시해오고 있지만, 여러가지 의문을 완벽하게 설명해주지 못하고 있다고 할 수 있다.

우리 역사 속의 거북선

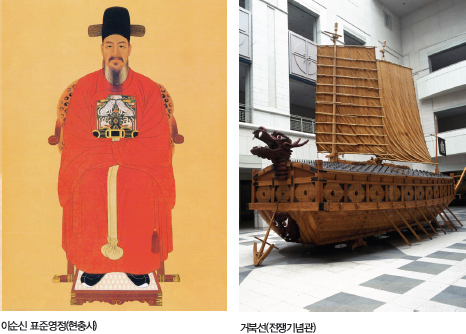

거북선이 우리 역사 속에 등장한 것은 조선 초기다. 태종 13년(1413)과 태종 15년(1415)에 거북선에 관한 내용이 실록에 언급되고 있으나 형태와 규모에 대해서는 자세히 알 수 없다. 그 후 180여년간 거북선에 관한 기록이 보이지 않다가 이순신이 쓴 임진왜란 당시의 『난중일기』와 이순신이 해전에서 승리한 후 올린 장계 등에서 거북선에 대한 구체적인 언급이 있다.

우리가 흔히 말하는 거북선은 이순신이 건조한 전선을 의미한다. 그러나 지금까지 발굴된 문헌에 등장하는 거북선은 외부 형태와 전투력에 관해서만 기록되고 있을 뿐, 실제 건조에 필요한 세부적인 치수는 나와 있지 않다. 따라서 태종 때의 거북선과 이순신이 말한 거북선의 관계도 확실히 알 수 없다. 다만 임진왜란 때 거북선이 이순신의 고안에 의해서 군관 나대용(羅大用) 등이 실제로

건조한 것으로 알려져 있는 정도다.

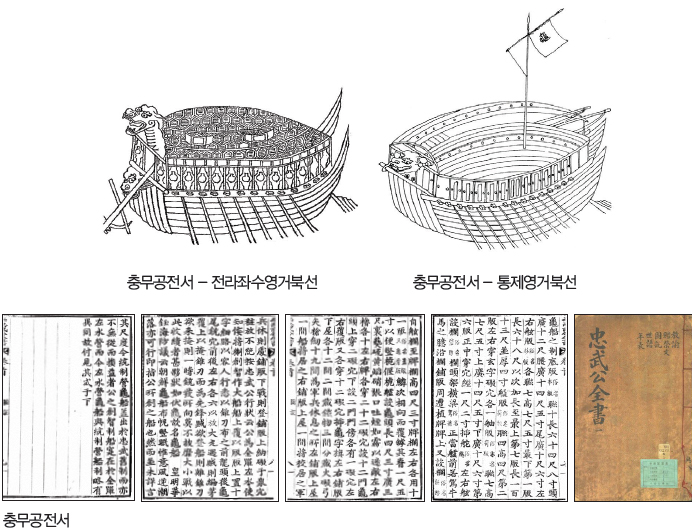

거북선이 임진왜란 때 돌격 전선으로서 기능을 발휘함에 따라 전란 후에는 그 모양이 조금씩 변하여 용머리(龍頭)는 거북머리(龜頭)로 되고, 치수도 일반적으로 장대해졌는데, 임진왜란 후 200여 년이 지난 정조 19년(1795)에 정조의 명에 따라 이순신과 거북선에 관한 자료를 총망라해 정리한 『충무공전서(忠武公全書)』에 ‘전라좌수영 거북선’ 및 ‘통제영 거북선’의 그림과 함께 건조에 필요한 부분적인 치수가 어느 정도 기록되어 있다.

이밖에 거북선의 외형을 가늠해볼 수 있는 몇몇 그림 자료가 남아 있다. 먼저 이순신 종갓집에서 소장하고 있는 거북선 그림으로 『충무공전서』의 거북선과는 또 다른 모양을 하고 있다. 판옥선처럼 장대(將臺)가 존재하고, 용머리가 없는 것도 있어 일부 연구자들은 이 그림을 근거로 거북선의 머리가 안팎으로 움직일 수 있다고 주장하기도 했다. 또한 현재 10여 종이 남아 있는 조선 수군의 조련도에 묘사된 거북선이 있다. 흔히 이순신의 학익진(鶴翼陣) 병풍으로 알려졌는데, 장대가 있는 거북선이 그려져 있어 적어도 19세기 이후에 이러한 거북선이 일반화되었음을 알 수 있다.

한편 2004년에 조선시대 거북선의 실물을 묘사한 것으로 추정되는 고서화가 재미교포에 의해 공개됐다. 이 그림에는 가로 176cm, 세로 240cm의 비단 천에 모양은 다르지만, 용의 머리와 거북의 몸체 형태를 지닌 전선 4척의 모습이 그려져 있다. 또 거북선 위의 장대에서 회의 중인 장수들과 판옥선 및 소형 선박에서 무기를 점검하는 병사들을 세부적으로 묘사하고 있다. 그러나 그림의 왼쪽 하단에 한치윤(韓致奫, 1765~1814)이 쓴 『해동역사(海東繹史)』의 거북선 설명이 동일하게 적혀져 있어 19세기 이후에 그려졌다고 할 수 있다.

또 다른 하나는 1940년 전후에 오오타 텐요오(太田天洋, 1884~1946)라는 일본 화가가 그린 ‘조선전역해전도(朝鮮戰役海戰圖)’이다. 이그림은 일본 해군 역사서의 표지를 장식하고 있다는 점에서 일본군의 무용을 나타내기 위한 일종의 ‘선전화’로 제작되었을 가능성이 높다. 다소 왜곡은 있을 수 있지만 전투상황 묘사가 매우 정밀하다는 점에서 눈여겨볼 만하다. 좀 더 면밀하게 판단해야겠지만 이를 토대로 이순신이 건조했던 거북선의 모습을 다소나마 추정해볼 수도 있기 때문이다.

조선의 돌격전함, 거북선

거북선은 기존 조선 군함인 판옥선에다 철판으로 마감된 덮개를 씌우고 용머리를 붙여, 발명이라기보다는 혁신을 통해 이루어진 새로운 전함이다. 당시 전라좌수사였던 이순신은 태종 때부터 있던 거북선을 개량하여 본영(本營)과 방답진(防踏鎭), 순천부(順天府)의 선소(船所)에서 3척을 제작했다. 이후 한산도로 진영을 옮긴 후 2척을 더 건조해 조선 수군은 총 5척의 거북선을 보유하고 있었다. 이들 거북선은 판옥선과 더불어 조선 수군이 운용해온 돌격전함으로서 사천해전에서부터 투입되어 한산대첩, 부산해전 등 조선 수군이 왜선을 격파하고 연승을 거두는데 결정적인 역할을 했다.

아직까지 거북선이 발굴되지 않았기 때문에『충무공전서』, 이분(李芬)의 『행록(行錄)』, 실록 등 문헌을 토대로 살펴볼 수 있는데, 거북선의 외형은 전면에 용두가 있고, 좌·우측에 각각 6문의 포가 설치되어 있으며, 상판 덮개에는+자형의 길이 나 있다. 내부 구조는 2층(또는3층)으로 되어 있는데, 1층에 창고·선실 등이 있고 갑판 위 2층에는 선장실을 비롯하여 노군과 전투원이 활동하는 공간이 있다. 덮개를 씌워 적선과의 접근전에서 승무원 전원을 개판으로 뒤덮어서 보호하고, 또 쇠꼬챙이를 박아놓아 거북선에 오르는 적병을 차단하려 하였다. 지금까지 복원된 거북선은 모두 『충무공전서』에 기록된 전라좌수영 거북선을 토대로 제작되었다.

거북선의 전함으로서의 우수성을 든다면 내부 전투원을 보호할 수 있다는 점과 화포 및 방호력의 강력함을 꼽을 수 있다. 거북선은 전투 개시 직후 적 함선 대열에 뛰어들어 돌격전을 함과 동시에 대포를 쏘아서 적의 전열을 무너뜨리는데, 이를 위해 두터운 재질로 제작되었으며, 적의 침입으로부터 승무원을 보호하고자 개판을 씌우고 송곳을 꽂아놓았다.

또 전후좌우에 14개의 화포가 장착되어 있어 적선에 포위된 상황에서도 공격할 수 있다. 특히 『난중일기』를 보면 거북머리의 입에 포를 설치했다는 기록이 있기에 전면 화포 공격까지도 가능했다. 또한, 개판에 철판이 씌워져 있어 방호력이 우수하므로 적선이 접근전을 펼쳐도 쉽게 침입할 수 없어 거북선이 맹렬히 돌진하여 닥치는 대로 포를 쏘고, 용두를 이용함으로써 당파전술을 펼칠 수 있었다. 거북선의 이러한 전술적 기능은 그리 크지 않는 규모와 내부 구조의 단점에도 불구하고 충분한 위력을 발휘 할 수 있었다. 이런 이유에서 거북선은 해상의 탱크라 할 수 있다.

거북선에 관한 연구

거북선이 신비의 군함으로 학계의 주목을 받으며 등장하는 것은 20세기로, 애석하게도 우리나라 사람이 아닌 외국인들이 먼저 주목했다. 1933년 당시 연희전문학교 교수였던 언더우드(Horace Underwood)는 논문을 통해서 거북선을 소개했는데, 이 논문은 거북선 연구의 기초와 방향을 제시했고 ‘거북선 신화’를 형성하는 데도 한몫했다.

이후 많은 연구자에 의해 수정·발전되기에 이르렀다. 지금까지 연구를 통해서 거북선이 대체로 판옥선에 지붕을 씌운 배이다, 임진왜란 당시의 거북선과 『충무공전서』에 실린 거북선은 다르다, 거북선도 우리의 전통 배와 마찬가지로 한국식 노를 사용한다는 점 등에 대해서는 학자들 사이에 이견이 없으나, 그 구체적인 구조에 대해서는 아직 의견이 분분한 실정이다. 그럼에도 불구하고 거북선이 임진왜란 때 조선 수군의 돌격전함으로 주요한 역할을 하였다는 점은 분명한 사실이다. 숙종 대까지 5척이었던 거북선은 영조 22년(1746)에는 14척으로 늘어나고, 정조 6년(1782)에는 무려 40척에 달했다. 그 이후에는 척 수가 점차 줄어들어 순조 9년(1809)에는 30척, 1817년에는 18척의 거북선을 보유했다. 한편 고종 때까지 존재했다는 주장도 있어 앞으로 관련 자료의 새로운 발굴을 기대하며, 이를 통해서 임진왜란 당시의 거북선 원형이 완성되기를 기대해본다.