참여/소식

국유정담

이렇게 선비들이 갓을 쓰고 나들이 나온 이유는 무엇일까? 그것은 조선이 유교의 나라이기 때문이다. 당시 백성들은 부모로부터 받은 머리카락 한 올, 손톱 한 끝도 소중하게 여겼고, 생활 속에서 예의를 차리고자 언제 어디서나 의관(衣冠)을 가지런히 했다. 이 때문에 선비들은 길게 자란 머리카락으로 상투를 틀고, 이것을 이마 위에서 간추려 망건(網巾)으로 동여매었다. 망건 위에 탕건(宕巾)을 쓴 뒤 갓을 착용해야 성인 남성들의 멋 내기가 완성되었다. 그들은 우리처럼 햇빛을 가리고자 모자를 쓴 게 아니라 예의를 갖추기 위해 갓을 쓴 것이다.

흔히 조선의 선비를 학에 비유하곤 한다. 흰 날개에 머리 부분의 검은 점이 특징인 학의 모습이 선비의 모습과 비슷하기 때문이다. 선비들이 착용하는 망건·탕건·갓은 언제 누가 만들기 시작했을까? 조선 초기 『경국대전』에 의하면 상의원에 초립장(6명), 유립장(2명), 사모장(4명), 양태장(2명), 망건장(4명), 모자장(2명)이 있었고, 공조에 초립장(29명), 사모장(30명), 망건장(31명), 모자장(6명) 등 7종 116명이 소속되어 있었다. 지방 중 평안도 영안에는 총모자장(1명)이 있었다. 조선시대에 갓은 관청수공업으로 제작했다. 이렇게 선비들의 심미안을 토대로 장인들의 창의력으로 만들어진 갓은 재료가 말총과 대나무로 개량되고 기술이 개선되어 조선의 독창적인 모자가 되었다.

시대가 내려가면서 갓은 남자들의 유행을 선도했다. 17세기 광해군 대의 갓은 모자는 낮고 양태가 컸으나, 현종 대에는 모자가 낮고 양태가 좁은 갓이 유행하였다. 어떤 때는 갓의 양태가 너무 넓어 방 안에 세 명의 선비가 앉으면 서로의 모자가 부딪쳐 함께 앉을 수 없을 정도였다. 실용성을 중시하던 갓이 점차 외모를 장식하고 신분을 상징하면서 당시 유행을 선도하고 사치를 유도한 것이다.

이렇게 조선 후기에 들어 성인 남자들이 모두 갓을 착용하여 수요가 급증하자, 이것을 제작하는 장인들은 더욱 분업화되었다. 당시 장인의 모습은 왕실의 행사를 위해 임시로 설치한 각종 도감의 전말을 기록한 『도감의궤』 속에서 찾을 수 있다. 의궤 속에서 망건장은 없는 대신 마미장·망수장·어망장 그리고 관자를 만드는 관자장으로 분화되었다. 갓을 만드는 장인은 사립장을 비롯하여 입장·청상립장·피립장·방립장·초립장·총립장·어립장 등 다양하다. 갓의 부속품인 양태를 만드는 양태장, 총모자를 만드는 모자장도 있었다. 그밖에 여러 모자의 종류에 따라 사모장·복두장·익선관장·관장·공정관장·양관장·휘황장·평천관장·원유관장 등 총 26종으로 전문화되고, 장인은 총 1,524명으로 숫자도 많아졌다.

갓의 유행에 따라 갓을 만드는 장인들의 사회적 위상은 변모되었다. 17세기 초 마미장이나 양태장은 모두 서울에 거주하는 장인이었다. 대표적인 예로 1608년 선조의 국장 때를 예로 들면 마미장 박원(朴元)과 사립장 김우신(金禹臣)이 있다. 당시 양태장은 돌떡(乭德)이나 개이(介伊)라는 여자 장인이 동원되었고, 간혹 김남(金男)과 같은 남자 장인도 동원되었다. 17세기 후반부터 양란 이후 피폐했던 조선 사회가 안정을 찾으면서 갓의 수요가 증가하자 갓을 제작하는 장인의 숫자도 크게 늘어 한 번의 도감에 평균 7~11명 정도의 장인이 동원되었다. 당시 양태장은 여전히 업선(業先)이 같은 여자 장인과 남자 장인이 차출되었다. 사립장은 거의 모든 도감에서 3명 정도가 계속 동원되었는데, 그중 김두견(金斗見)은 1673년부터 1690년까지 27년간 14차례의 도감에서 차출된 대표적 장인이었다.

사회 경제가 발전하던 18세기에 갓의 수요가 많아져 도감마다 양태장 은 1명, 사립장은 3명이 차출되었다. 그들 중 상의원·내수사·공조 및 훈련도감·금위영에 소속된 관장(官匠)들이 전체 94%였고, 사적 으로 활동하던 사장(私匠)은 6%에 불과하였다. 당시 고(高)씨 집안의 고흥익·고흥만·고태만·고성위 등은 장인 집안을 이루었다. 당시 오랫동안 도감에 동원되었던 손세만(孫世萬)은 뛰어난 사립장으로서 1736년부터 1772년까지 36년간 상의원 소속이었고, 김세휘(金世輝) 또한 1739년부터 1772년까지 33년간 공조에 소속되어 활동하였다

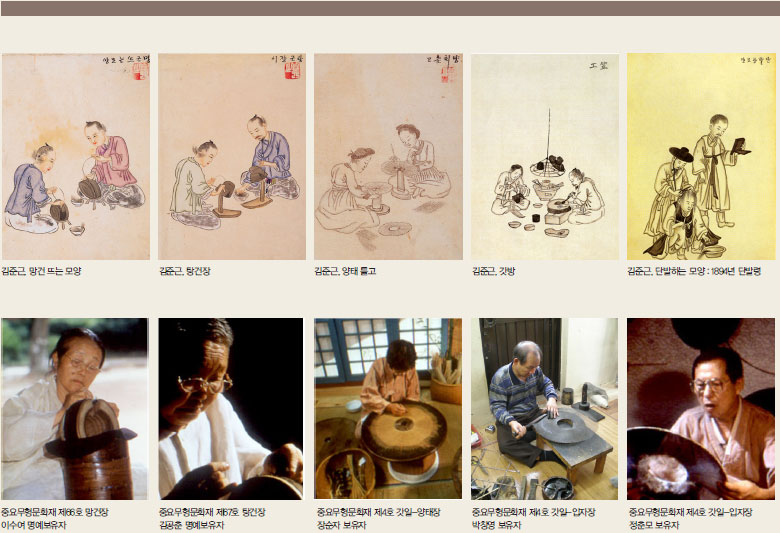

19세기에 상품경제가 발전하고 사회 변동이 심해지면서 갓은 전국적 인 상품으로 제작되었다. 장인들은 사사로이 갓을 만들었는데, 도감 에 20년 이상 동원되었던 김종혁(金宗赫)과 박운성(朴雲成) 및 김상 희(金尙喜)도 마찬가지이다. 당시 갓은 각지의 특산품으로 제작되어 안주의 총감투, 통영의 총갓양태, 제주의 갓양태, 석성의 망건과 정주의 탕건이 유명했다. 그러나 19세기 말엽 단발령이 내려져 상투를 자르면서 갓의 수요가 줄고 갓의 생산도 쇠퇴하게 되었다. 이후 남자 들이 머리를 짧게 자르면서 갓은 사라질 위기에 처하게 되었다. 이에 국가에서는 이러한 갓을 제작하는 장인들을 조사하고 1964년 중요무 형문화재 제4호 갓일로 지정하고 세부적으로 총모자장·양태장·입 자장 보유자로 구분하여 인정하였다. 1980년에는 제66호 망건장, 제 67호 탕건장을 제작하는 장인을 보유자로 인정하여 보호하였다. 당 시 인정된 1세대 보유자들 대신 현재는 그들의 제자나 아들딸이 보유 자로 인정되어 대를 이어 갓, 망건, 탕건을 만드는 기술을 이어가고 있다. 이처럼 검은 갓은 조선 선비를 상징하는 한국적 이미지이다. 이 것을 만드는 장인들은 재료를 고르는 예리한 눈썰미, 바늘처럼 자잘 한 도구를 손처럼 다루는 섬세한 솜씨, 각 단계마다 꼼꼼하고 능숙한 손놀림으로 완벽한 형태가 될 때까지 고도의 집중력으로 마무리하는 끈질긴 장인정신을 지니고 있다. 이러한 장인정신과 미의식이야말 로 오늘날 한국을 하이테크시대로 이끄는 원동력이라 할 수 있다

- 글˚장경희 (한서대학교 문화재보존학과 교수, 문화재청 전문위원) -