참여/소식

국유정담

2014년 10월, 하늘은 파랗고 눈이 부시다. 이런 날에는 시인의 노래를 빌리지 않더라도 그리운 이들을 떠올리게 된다.

물론 인간문화재를 만들고 불러준 그분들 또한 그립다.

주지하다시피 2014년 올해는 1964년 무형문화재로 지정한 때로부터 꼭 50년째가 되는 뜻깊은 해이다. 인류가 살면서 꼭 필요

한 것, 곧 의식주 생활에 물건들을 만드는 이들을 전통시대에는 ‘성녕바치’, ‘쟁이’, ‘장인’ 등 다양한 이름으로 불러왔다. 장인들

은 아주 오랜 옛날부터 쓰고 입고 먹고 살던 곳을 만드느라 존재했으며, 조선시대에는 갓이나 나전칠기, 한산모시나 무명, 놋그

릇 및 한옥 등을 만드는데 솜씨를 발휘하던 기술적 전문가였다.

그러나 단발령으로 상투를 자르고 중절모를 쓰고, 한복 대신 양복이나 양장을 입고, 양식을 먹고 양옥이나 아파트에 살게 되는 등 우리의 생활 모습은 점차 서양식으로 바뀌면서 전통 장인은 설 자리를 잃었다. 언제 어디서 누구나 쓰던 물건은 쓸모가 없어지고 찾는 이들이 없어졌을 뿐 아니라, 그것을 제작하는 이조차 늙고 병들어 점차 사라질 위기에 처한 것이다.

그러나 단발령으로 상투를 자르고 중절모를 쓰고, 한복 대신 양복이나 양장을 입고, 양식을 먹고 양옥이나 아파트에 살게 되는 등 우리의 생활 모습은 점차 서양식으로 바뀌면서 전통 장인은 설 자리를 잃었다. 언제 어디서 누구나 쓰던 물건은 쓸모가 없어지고 찾는 이들이 없어졌을 뿐 아니라, 그것을 제작하는 이조차 늙고 병들어 점차 사라질 위기에 처한 것이다.더욱이 1960년 초 정부는 ‘구태를 일소’하겠다며 옛 관습을 없애고, 서구 문화를 적극적으로 수용하고자 노력했다. 근대화와 공

업화의 거대한 물결로 사람의 손으로 한 개씩 천천히 만드는 것보다는 공장에서 대량으로 빨리빨리 찍어내는 것이 대접을 받

게 되었다. 더불어 새마을 운동의 기치 아래 온 국민은 잘살아보자는 캐치프레이즈를 내걸고 옛것은 낡고 없애야 할 것으로 생

각하고, 무조건 새것만 좋은 것으로 여기는 시대가 된 것이다.

이렇게 현대화의 급격한 물결 속에서 사라질 수도 있었던 오랜 우리의 삶과 전통의 끈을 잡아준 사람들이 있다. 바로 예용해(芮

庸海, 1929 ∼ 1995), 이종석(李宗碩, 1933 ~ 1991), 김종태(金鍾泰, 1937 ~ 1999) 세 분이다. 세 분의 출신지는 각각 달라 예용해는 경상북도 청도, 이종석은 충청남도 아산, 김종태는 전라북도 전주이다. 하지만 세 분은 비슷한 시기에 태어나 엇비슷한시기에 돌아가셔서 생활문화의 해체와 장인의 소멸상황을 목격하고 이것을 지키려 애썼다.

이분 중 무형문화재와 떼려야 뗄 수 없고, 가장 먼저 떠올릴 전문가가 바로 한국일보 기자였던 예용해이다. 그는 조선시대에는 천인으로 무시당했고, 근대 이후에는 배운 게 없어 가난에 사무쳤던 장인과 그들의 기술을 오늘에 되살려 낸 분으로 평가된다. 아무도 장인에 관심을 갖지 않고 눈길조차 주지 않던 1960년 초에 전국 방방곡곡을 누비고 다녔다. 깡 시골이나 산골 오지에 꼭꼭 숨어 있던 보석 같은 장인들을 어렵사리 찾아내고 발견하여 ‘인간문화재’라는 이름으로 불러 그 가치를 부여했던 분이다. 더욱이 문화재청의 문화재위원으로 1994년까지 활동하면서 무형문화재를 법제화하고, 장인들의 기술은 중요무형문화재로서 종목을 지정했을 뿐 아니라, 장인을 보유자로 인정하는 데 공헌한 ‘인간문화재의 대부’이다.

그렇기 때문에 우리의 소중한 것들을 찾아내러 먼길 마다치 않고 갔던 세 분 전문가가 없었다면, 인간문화재의 오늘은 없었다고 감히 말할 수 있다. 그리운 그분들이 힘들게 찾아가서 예민한 눈으로 살펴보고 낱낱이 물어본 후, 꼼꼼히 따져서 보고서를 쓰고 살뜰히 챙겨서 무형문화재로 지정했던 그 종목들은 어느 것 하나 사연 없는 것이 없다. 1964년 예용해 선생이 지정하기 시작한 때부터 1996년 김종태 선생이 타계하기 전까지 지정했던 바로 그 종목들은 부르기도 아깝지만, 그분들의 수고를 생각해서 일일이 불러서 기억을 되살려 보기로 한다.

그렇기 때문에 우리의 소중한 것들을 찾아내러 먼길 마다치 않고 갔던 세 분 전문가가 없었다면, 인간문화재의 오늘은 없었다고 감히 말할 수 있다. 그리운 그분들이 힘들게 찾아가서 예민한 눈으로 살펴보고 낱낱이 물어본 후, 꼼꼼히 따져서 보고서를 쓰고 살뜰히 챙겨서 무형문화재로 지정했던 그 종목들은 어느 것 하나 사연 없는 것이 없다. 1964년 예용해 선생이 지정하기 시작한 때부터 1996년 김종태 선생이 타계하기 전까지 지정했던 바로 그 종목들은 부르기도 아깝지만, 그분들의 수고를 생각해서 일일이 불러서 기억을 되살려 보기로 한다.제4호 갓일, 제10호 나전칠기장, 제22호 매듭장, 제28호 나주샛골나이, 제31호 낙죽장, 제35호 조각장, 제42호 악기장, 제47호 궁시장, 제48호 단청장, 제53호 채상장, 제55호 소목장, 제60호 장도장, 제65호 백동연죽장, 제66호 망건장, 제67호 탕건장, 제77호 유기장, 제78호 입사장, 제88호 바디장, 제91호 제와장, 제93호 전통장, 제94호 벼루장, 제99호 소반장, 제105호 사기장이다. 이렇게 무형문화재 종목을 지정하고 보유자를 인정했지만, 노환으로 사망하면 또 다른 장인을 찾아내어 그맥이 끊이지 않게 하려 애썼다. 그분들이 노심초사한 결과 오늘도 전통을 이어가는 장인들을 계속 만날 수 있다.

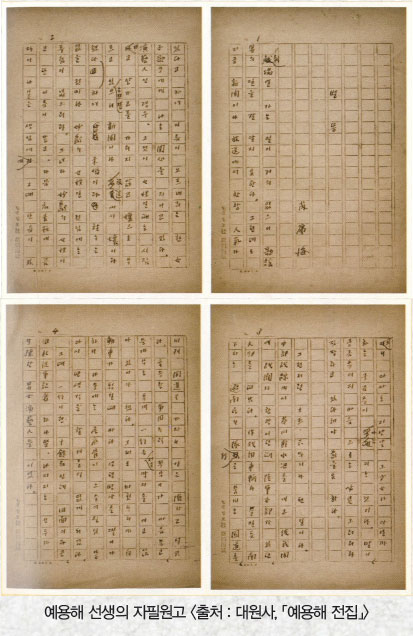

이처럼 무형문화재 보유자의 전통 기술이 대를 이어 전승되듯, 그들의 기술을 알고 찾아내는 전문가 또한 마찬가지라고 생각한다. 본인의 스승이신 이종석 선생님께서 1991년 돌아가시기 바로 1년 전에 마지막으로 조사하고 인정한 분이 중요무형문화재 제28호 나주샛골나이 노진남(1936년생) 보유자이다. 이 글을 쓰는 필자는 2014년 10월의 마지막 주말, 황금빛 들녘을 따라 나주의 노진남 여사를 만나고 왔다. 스승과 인연의 끈이 오늘도 계속 이어짐을 새삼 느낀다. 그러면서 스승이 인간문화재를 조사한 현장에서 기록한 육필원고와 수천 점의 사진자료를 1997년경 유족들이 호암갤러리에 기증했으나 그 유품 중 단 한 점도 보존되지 못한 채 분실 되었던 안타까움에 가슴이 아파왔다. 비슷한 시기에 같은 곳에 미술평론가 이구열 선생도 현대미술 자료를 기증하여 이것은 고스란히 남아있는데, 인간문화재 관련 자료는 기증받은 흔적조차 남아 있지 않았다는 사실이 부끄러웠다. 최고의 문화기관을 비롯한 일반인들의 인간문화재에 대한 인식 수준을 알 수 있는 씁쓸한 단상이라 아니할 수 없다. 10년 전에라도 보유자나 관련 전문가를 기리는 명예의 전당이나 문화유산아카이브를 마련치 못한 것이 만시지탄이다.

그동안 우리는 예용해 선생이 사용하신 인간문화재라는 정감어린 단어 대신 ‘무형문화재(Intangible Cultural Heritage)’라는 법적인 단어에 함몰되어 있었다. 하지만 근래 유네스코에서는 '인간문화재(Living Human Treasures)'를 공식용어로 선택했다. 따라서 앞으로 입법화될 무형문화유산법에서는 50년 전에 그랬듯이 ‘인간문화재’가 공식적인 법률 용어가 되길 희망한다. 2000년경 중요무형문화재 제77호 유기장 명예보유자인 이봉주를 중심으로 20여 분이 모여 세 분의 공덕비를 세운 적이있다. 문화재청이 해야 할 일을 장인들이 대신 한 셈이다. 장인들을 아끼고 사랑하고, 장인들의 기예가 잘 이어지길 바라던 그리운 세 분 선생님을 영원히 기억하길 바라며 이 글을 바친다.

- 글˚장경희 (한서대학교 문화재보존학과 교수, 문화재청 전문위원) -