참여/소식

국유정담

올해는 십간십이지 육십갑자 중 32번째인 을미년 양띠 해다. 평화와 순종의 상징인 양 중에서도 진취적이며 희망적인 푸른 양, 청양(靑羊)의 해이다. 그러나 각종 매체에서 양을 소개하는 데 면양, 염소 그리고 산양이 혼용되고 있다. 이들 모두가 되새김질을 하는 반추동물이요 생김새도 비슷한 것은 사실이다. 양(羊)이라고 하면 흔히 털이 복슬복슬한 면양(sheep)을 지칭하지만, 양은 면양, 염소(goat) 그리고 산양(goral) 모두를 아우르는 명칭이다. 우리나라 염소의 국제적인 공식명칭이 한국재래산양(Korean native goat)이라는 점에서 흔히 염소를 산양이라 부르고, 산에 사는 산양이 있어 이를 천연기념물 제217호로 지정하고 ‘산양’이라 하다 보니 염소와 산양이 혼동되는 것은 당연하다. 더구나 염소젖(goat milk)을 ‘산양유’라 하고, 이 염소를 유산양(dairy goat)이라고 부르다 보니 더욱 그러하다. 그래도 다행인 것은 염소는 흰 염소와 까만 염소가 있는데 흔히 볼 수 있는 까만 염소를 뭇사람이 ‘흑염소’라 옳게 부르고 있다. 우리나라 천연기념물 산양은 산양속(genus naemorhedus)이고, 목장에서 기르는 산양인 염소는 염소속(genus capra)이며, 양털을 주로 생산하는 면양은 면양속(genus ovis)이다. 과학적으로 볼때도 산양은 염색체(2n)가 56개인데 비하여 염소는 60개이고, 면양은 54개로 이들은 생물학적으로 전혀 다른 포유동물이다.

우리나라에서 양이라는 단어가 염소인지 면양인지 아니면 산양인지 구분이 없이 혼용되어왔기 때문에 이들이 헷갈리는 것은 사실이다. 예를 들면 조선왕조실록에 양(羊)이라는 용어가 자그마치 1,000번이나 등장하지만, 면양, 산양, 염소의 구분이 없다. 세종실록 12권 세종 3년(1421년) 5월 21일(임오) 기사에 보면 ‘…양과 돼지와 기러기와 오리의 사료를 지급하며 쌀 10석을 함부로 내어주었다(給羊猪雁鴨料 濫給米十石)’고 기록된 것처럼 양이 염소인지 산양인지 아니면 면양인지 그 종류가 아주 애매모호하다. 그래서 옛 문헌에서는 염소를 고(羔 또는 羖) 또는 고양(羔羊 또는 羖羊)이라하거나 고력(羖) 또는 역양(羊)이라 구별하고 있다. 이런 여러 점에서 조선왕릉 주위의 수호석 석양(石羊) 모습은 대체로 염소의 모습을 많이 닮아 있다. 다산 정약용(1762–1836)이 목민심서에서 ‘염소를 양이라 칭하는 경우가 많다. 우리나라에 면양은 적다’고 기록한 점으로 볼 때 양의 해에 양은 염소가 더 근사하다. 이를 입증하는 것은 중국 명나라의 이시진(李時珍)이 1596년 간행한 ‘본초강목’ 권51 수부수류(獸部獸類)에서 산양은 ‘야양(野羊)’으로 구분하고 있고, 권50 ‘집에서 기르는 가축’을 다룬 수부축류(獸部畜類)의 ‘羊’에서 양의 모습을 ‘뿔과 턱수염이 있는 염소’ 그림으로 분명하게 나타내고 있다는 점이다. 염소의 ‘염’ 자는 수염을 뜻하는 ‘구레나룻 염(髥)’의 ‘염’이며, 염소의 ‘소’는 ‘염소가 작은 소 같다’ 하여 ‘소 우(牛)’ 자를 음차 하여 한자로 ‘염우(髥牛)’ 라고도 한다.

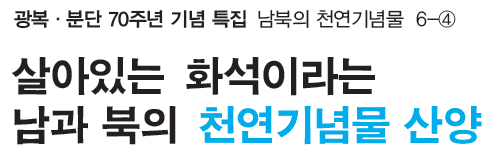

우리나라에서 양이라는 단어가 염소인지 면양인지 아니면 산양인지 구분이 없이 혼용되어왔기 때문에 이들이 헷갈리는 것은 사실이다. 예를 들면 조선왕조실록에 양(羊)이라는 용어가 자그마치 1,000번이나 등장하지만, 면양, 산양, 염소의 구분이 없다. 세종실록 12권 세종 3년(1421년) 5월 21일(임오) 기사에 보면 ‘…양과 돼지와 기러기와 오리의 사료를 지급하며 쌀 10석을 함부로 내어주었다(給羊猪雁鴨料 濫給米十石)’고 기록된 것처럼 양이 염소인지 산양인지 아니면 면양인지 그 종류가 아주 애매모호하다. 그래서 옛 문헌에서는 염소를 고(羔 또는 羖) 또는 고양(羔羊 또는 羖羊)이라하거나 고력(羖) 또는 역양(羊)이라 구별하고 있다. 이런 여러 점에서 조선왕릉 주위의 수호석 석양(石羊) 모습은 대체로 염소의 모습을 많이 닮아 있다. 다산 정약용(1762–1836)이 목민심서에서 ‘염소를 양이라 칭하는 경우가 많다. 우리나라에 면양은 적다’고 기록한 점으로 볼 때 양의 해에 양은 염소가 더 근사하다. 이를 입증하는 것은 중국 명나라의 이시진(李時珍)이 1596년 간행한 ‘본초강목’ 권51 수부수류(獸部獸類)에서 산양은 ‘야양(野羊)’으로 구분하고 있고, 권50 ‘집에서 기르는 가축’을 다룬 수부축류(獸部畜類)의 ‘羊’에서 양의 모습을 ‘뿔과 턱수염이 있는 염소’ 그림으로 분명하게 나타내고 있다는 점이다. 염소의 ‘염’ 자는 수염을 뜻하는 ‘구레나룻 염(髥)’의 ‘염’이며, 염소의 ‘소’는 ‘염소가 작은 소 같다’ 하여 ‘소 우(牛)’ 자를 음차 하여 한자로 ‘염우(髥牛)’ 라고도 한다.1994년 11월 북한 평양에서 발행된 ‘4개 국어 생물학용어사전’에 의하면 goat를 염소, sheep를 면양이 아닌 양으로 적고 있으며, 동년 12월 발간된 리성대·리금철의 ‘천연기념물 편람’에서 산에 사는 산양은 ‘산양’으로 분류하여 천연기념물로 지정하고 있다. 즉, 북한에서는 함경남도 단천시 리파리, 량강도 대홍단군 유곡노동지구 및 평안북도 향산군 묘향산 일대 3곳에 있는 산양을 각각 천연기념물 제293호 단천 산양, 제356호 대홍단 산양 및 제534호 묘향산 산양 등으로 지정하여 관리하고 있다.

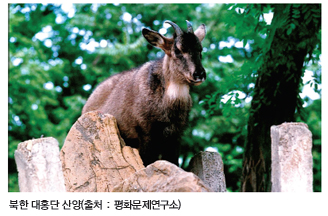

단천 산양은 주로 단천시 리파리를 중심으로 리파산, 태소봉, 목계봉을 비롯한 1,000m 이상 되는 바위산에 살고 있다. 이 지역에는 사향노루, 노루, 산토끼, 담비, 여우 등이 분포하며, 드물게 표범이 나타난다. 암·수 모두 뿔이 있으나 가지를 치지 않고 일생 갈지도 않는다. 뿔은 검은 색이며 그 길이는 12~17cm이다. 몸길이는 1~1.2m이고 어깨높이는 65~75cm이며, 체중은 대체로 30~40kg이다. 털은 검은 재색이나 앞가슴은 검다. 단천 산양의 발통은 둥글게 생겼으며 그 가장자리는 끌날처럼 날카롭다. 발바닥에서는 끈적끈적한 풀기 있는 액체가 나와 벼랑에서 자유롭게 활동할 수 있다. 이들은 우뚝 솟은 바위에 서있기를 즐긴다. 짝짓기는 9~10월에 하고, 이듬해 5~6월에 한 마리 또는 드물게 두 마리의 새끼를 낳는다. 먹이는 주로 연한 풀과 나뭇잎, 바위옷, 이끼류 등을 먹지만 여름에는 산열매를 먹기도 하며, 가을에는 도토리, 약초, 버섯 등을 먹는다. 대홍단 산양은 량강도 대홍단군 유곡노동지구의 북포태산 방화수골에 있다. 이 지역에 사는 산양도 생김새나 생활습성 그리고 생태환경이 단천 산양과 다르지 않다. 북한의 5대 명산 중 하나인 평안북도 묘향산 백운대에서 비로봉으로 가는 길에 이따금 잿빛을 띤 산양을 볼 수 있는데, 이 산양이 바로 묘향산 산양이다. 묘향산 일대의 높은 산에는 바위 벼랑이 많고 이들 바위에는 산양이 좋아하는 먹잇감인 이끼류가 많기 때문이다.

단천 산양은 주로 단천시 리파리를 중심으로 리파산, 태소봉, 목계봉을 비롯한 1,000m 이상 되는 바위산에 살고 있다. 이 지역에는 사향노루, 노루, 산토끼, 담비, 여우 등이 분포하며, 드물게 표범이 나타난다. 암·수 모두 뿔이 있으나 가지를 치지 않고 일생 갈지도 않는다. 뿔은 검은 색이며 그 길이는 12~17cm이다. 몸길이는 1~1.2m이고 어깨높이는 65~75cm이며, 체중은 대체로 30~40kg이다. 털은 검은 재색이나 앞가슴은 검다. 단천 산양의 발통은 둥글게 생겼으며 그 가장자리는 끌날처럼 날카롭다. 발바닥에서는 끈적끈적한 풀기 있는 액체가 나와 벼랑에서 자유롭게 활동할 수 있다. 이들은 우뚝 솟은 바위에 서있기를 즐긴다. 짝짓기는 9~10월에 하고, 이듬해 5~6월에 한 마리 또는 드물게 두 마리의 새끼를 낳는다. 먹이는 주로 연한 풀과 나뭇잎, 바위옷, 이끼류 등을 먹지만 여름에는 산열매를 먹기도 하며, 가을에는 도토리, 약초, 버섯 등을 먹는다. 대홍단 산양은 량강도 대홍단군 유곡노동지구의 북포태산 방화수골에 있다. 이 지역에 사는 산양도 생김새나 생활습성 그리고 생태환경이 단천 산양과 다르지 않다. 북한의 5대 명산 중 하나인 평안북도 묘향산 백운대에서 비로봉으로 가는 길에 이따금 잿빛을 띤 산양을 볼 수 있는데, 이 산양이 바로 묘향산 산양이다. 묘향산 일대의 높은 산에는 바위 벼랑이 많고 이들 바위에는 산양이 좋아하는 먹잇감인 이끼류가 많기 때문이다.다시 말해 북한의 3개 지역 천연기념물 산양은 대체로 그 생김새나 생태환경이 남한의 천연기념물 산양과 대동소이하고, 주로 1,000m 이상 고지의 암벽이 많고 먹이 자원이 풍부한 곳에 분포하고 있으나 각 지역에 분포하는 산양의 개체 수는 전혀 알려진 바 없다. 하지만 산양을 보호하고 보존하기 위해 묘향산의 37,500ha 및 백두산의 132,000ha를 자연보호구역으로 설정하고 이 중 일부를 동물보호구로 지정하여 관리하고 있다.

북한이 일정 지역에 사는 산양을 지역별로 천연기념물에 지정하는 것과 달리 남한에서는 천연기념물 제217호로 산양 자체를 종으로 지정하고 있다.

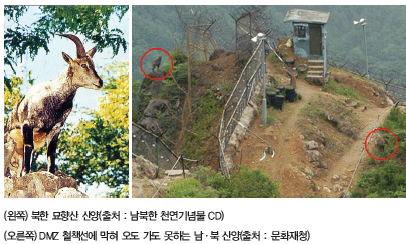

북한이 일정 지역에 사는 산양을 지역별로 천연기념물에 지정하는 것과 달리 남한에서는 천연기념물 제217호로 산양 자체를 종으로 지정하고 있다.따라서 전국에 있는 산양이 모두 천연기념물로 보호되고 있다. 백두대간을 중심으로 강원도 비무장지대, 고진동 계곡, 양구 및 화천지역, 대암산, 대우산, 황병산, 설악산, 오대산, 울진-삼척-봉화 지역, 소백산, 태백산, 주왕산, 월악산, 백암산, 지리산 등 각 지역에 많게는 100마리 이상, 적게는 10마리 이하로 남한 전역에 모두 약 900여 마리가 살고 있는 것으로 알려져 있다.

50년 전까지만 하여도 한 해에 3,000마리 이상을 포획할 정도로 많았으나 무분별한 포획 그리고 산림개발에 의한 서식지 파괴와 자연재해 등으로 이제는 1급 멸종위기동물이 되었다. 더구나 휴전선이라는 철책으로 한반도가 남·북한으로 나뉨에 따라 산양도 철책을 사이에 두고 서로 쳐다만 볼 뿐 남·북을 마음대로 오갈 수 없는 신세가 되었다. 그러다 보니 남한의 산양들은 지역적으로 고립되었고, 일부는 10여 마리 내외에 불과한 불완전한 개체군을 이루고 있다. 산양은 직경 2km 내외의 생활영역을 벗어나지 않는 국소성과 정주성이 강하지만 남·북의 산양이 남·북한을 자유롭게 오갈 수 있다면 산양 개체수가 적어 걱정되는 근친교배는 아주 쉽게 해결될 수 있을 것이다.

- 글 이흥식 (서울대학교 명예교수) -