참여/소식

국유정담

올해 8월 15일, 우리는 광복 70주년을 맞는다. 우리와 일본, 중국, 미국, 러시아의 관계가 예나 지금이나 유사한 것 같다고들 말한다. 독립문은 그 하나의 상징이기도 하다. 비록 돌건축에 불과하지만 뭔가 말하고 있는 것 같다. 세워진 지 120년이 다 되어가는 연륜도 만만치 않다. 이제 다시 한 번 독립문을 찾아가 보기로 한다.

올해 8월 15일, 우리는 광복 70주년을 맞는다. 우리와 일본, 중국, 미국, 러시아의 관계가 예나 지금이나 유사한 것 같다고들 말한다. 독립문은 그 하나의 상징이기도 하다. 비록 돌건축에 불과하지만 뭔가 말하고 있는 것 같다. 세워진 지 120년이 다 되어가는 연륜도 만만치 않다. 이제 다시 한 번 독립문을 찾아가 보기로 한다.독립문의 문 위에는 각각 한글과 한문으로 ‘독립문’, ‘獨立門’이라고 새겨진 돌판이 붙어 있다. 태극문양도 양면에 2개씩 석각되어 있다.

한ㆍ중 관계는 1894년의 청일전쟁을 계기로 사실상 단절되었다. 그 상징으로 세워진 문이 독립문이다. 독립문의 현 위치는 서대문구 현저동 941번지이다. 이 문으로부터의 남북의 길을 의주통(義州通, Peking pass)이라고 불렀다.

독립신문은 ‘독립문 건립의 의의’라는 기사에서 다음과 같이 쓰고 있다(1896. 6. 20).

" … 요즘에 들으니 모화관에 그 전 연주문 있던 자리에다가 새로 문을 세우되 그 문 이름을 독립문이라 하고 새로운 문을 그 자리에다 세우는 뜻은 세계 만국에 조선이 자주 독립국이란 표를 보이자는 뜻이다. 그 전에 거기 섰던 연주문은 조선사기(史記)에 제일 수치스러운 일인 즉 그 수치를 씻으려면 다만 그 문만 헐어버릴 뿐 아니라 그 문 섰던 자리에 독립문을 세우는 것이 다만 이왕 수치를 씻을 뿐이 아니라 새로 독립하는 주초(柱礎)를 세우는 것이니 … "

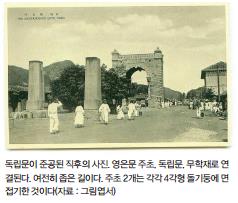

연주문은 무악(母嶽)재 안의 영은문을 말한다. 기둥돌(柱石) 두 개가 있는 이주문(二柱門)이다. 1895년 이 문을 헐어냈다(돌기둥 두 개는 남겨 독립문 앞에 세웠다. 사적 33호로 지정). 독립문 건립 계획은 청일전쟁에서 일본이 승리함으로써 그 전승국 일본이 조선을 독립시킨다는 구실 아래 세워 졌던 것이다. 또한 이래도 좋고 저래도 좋았던 러시아의 협조 하에 실현이 가능했던 것이다.

연주문은 무악(母嶽)재 안의 영은문을 말한다. 기둥돌(柱石) 두 개가 있는 이주문(二柱門)이다. 1895년 이 문을 헐어냈다(돌기둥 두 개는 남겨 독립문 앞에 세웠다. 사적 33호로 지정). 독립문 건립 계획은 청일전쟁에서 일본이 승리함으로써 그 전승국 일본이 조선을 독립시킨다는 구실 아래 세워 졌던 것이다. 또한 이래도 좋고 저래도 좋았던 러시아의 협조 하에 실현이 가능했던 것이다.독립문(The Independent Arch 혹은 Gate)의 건립은 1896년 7월 2일 결성된 독립협회에 의해 주도되었다. 독립협회는 1896년 7월 2일에 독립기념물 건조 사무를 관장할 임원을 선정했다. 그 임원 중에 간사원으로 심의석(沈宜錫)이 보인다. 독립문 건립경위는 서재필의 자서전에 비교적 자세히 기록되어 있다.

" … 그 독립문의 모양을 어떻게 하였으면 좋을까하여 나는 여러 가지로 생각해보았으나 별 방법이 생각나지 않아서 처음에서 영은문처럼 위에 지붕을 만들고 기와를 덮어 조선식 건물로 세워볼까 하였다. 그렇게 하면 경비는 적게 들 것이로되 내가 서양도 다녀온 사람으로 구식 건물을 짓는다면 남이 웃을 것도 같고 또 나의 생각에도 탐탁지 않아 서양식으로 정해버렸다.

때마침 내가 가진 사진첩 중에 파리의 개선문의 사진이 끼었던 것이 생각나서 그 모양을 확대해 보았으나 너무나 규모가 방대하여 그 전체만큼 크게 할 수는 없어 그 규모를 축소하여 그 모양만은 꼭 같이 하기로 하였다. 내가 그 그림을 대강 그려보았으나 건축용의 설계도는 아니었다. 그래서 그때 독일 공사관에 근무하는 스위스사람이 보통 그림도 잘 그렸거니와, 더욱 설계도를 잘한다는 말을 듣고 그에게 부탁하여 자세한 설계도를 작성하였다. 다른 책에는 로인(露人) 기사(技師) 사바친에게 설계를 부탁하였다 하였으나 그것은 잘못으로 로인(露人)이 아니라, 독일 공사관의 스위스(인)이었다. 설계는 되었으나 실지로 건축에 착수할 공인(工人)이 없었다.

서양사람들의 지도를 받아가면서 건축에 종사하던 심(沈)모란 목수(木手)가 있었음으로 그를 찾아가서 설계서를 보이면서 그 건축을 부탁하였더니 심 목수가 그 그림을 보고 척수(尺數)로 풀어 자세히 조사한 후 그 공사를 착수하였다. 그리하여 1896년 11월 20일에 기공식을 행한 지 1년이 넘어 그 이듬해인 11월 20일에 준공식을 행하였는데 …(자서전, 202~204쪽) "

서재필은 오랜 미국 망명생활 중 1895년 12월 26일 입국했다. 그의 회고록은 1948년 출판된 것인데 저자는 김도태(金道泰)이다. 서재필의 구술과 김도태의 집필에 의했기 때문에 의문점도 있다(『서재필박사 자서전』, 수선사, 1948).

독립문의 설계자는 러시아인 사바찐(A. I. Scredin Sabatin)이다. 1894년에 서울에 왔었다. 그는 독립기념물 건조 사무에 있어서 실제적인 실무(건축) 책임자였다. 건축은 심의석이 했다. 그는 단순한 목수가 아니라 한국 개화기의 첫 자생적 건축가였다.주로 중국인 노무자가 노역했다.

독립문은 화강석으로 전체가 이루어졌다. 300×450짜리 화강석 단재(單材) 1,850개를 쌓아 조적조의 기분을 느끼게 했다(높이 14.28m, 너비 11.48m, 깊이 6.33m). 모서리 돌(corner stone)의 엇물림은 서양풍의 취향을 보여준다. 문은 중앙을 단일 아치로 틀었다. 아치의 단조로움을 깨기 위해 아치 양측에 짧은 받침기둥(pillar)을 2개 세웠다. 이 주두(柱頭)는 이유 없이 과장됐으나 매우 조형적이었다. 종석(key stone)은 문 전체의 주요 요소(key point)가 되었다.

전체적으로 문이 완전한 서양식이 아닌 것 같이 느껴지는 것은 탑석(塔石)과 그 사이의 돌난간 장식 때문이다. 탑석은 재래식 탑형의 이미지가 그대로 전달되었고, 17개의 난간석은 한옥 난간의 기분을 느끼게 했다. 2개의 물버림(roof drain)도 장식적이다.

문은 완전한 대칭(좌우, 전후)인데, 파리의 개선문과 같은 4면 아치가 아니라 전후면 아치이다. 따라서 방향성은 전면과 후면이다. 왼쪽 몸체부(身部)에는 옥상으로 통하는 돌계단이 내장되어 있다.

1979년 해체 이전 복원 시에 신문 보도기사를 보면 ‘탑신(塔身)의 내부에 철근 콘크리트가 쓰였다’고 추정한 기사가 있다. 이는 조선총독부가 1917년 수리 공사를 한 번 시행해준 바 있고, 그 후 1928년에 기초가 내려앉을 위험성이 있어 경성부에 위탁, 일대 수리를 한 바 있는 기록으로 보아(《朝鮮と 建築》, 1928. 10) 그때 철근 콘크리트로 보강 재축했던 것으로 보인다.

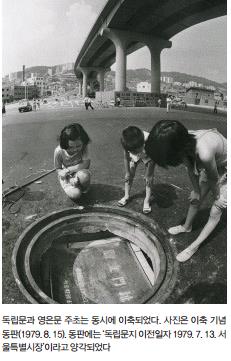

독립문은 1970년대에 다시 수난을 받았다. 1979년 7월 13일 성산대로(城山大路)의 고가도 공사로 원 위치에서 서북쪽으로 70m 떨어진 장소로 이전됐다.

독립문의 개화적인 측면과 정치적인 측면을 차치하고도 이 건조물의 상징적 발안자 서재필의 공로는 적지 않은 것이다. 특이한 일이지만 이러한 유럽식의 아치문은 극동아시아에는 존재하지 않는다는 사실이 건축사적으로 더 큰 가치를 보태고 있다.