참여/소식

국유정담

조선은 개국하면서 지리와 천문을 국가 경영과 왕권 강화의 근본으로 삼았다. 세계를 그린 <혼일강리역대국도지도>를 제

작하였고, 전국 8도를 아우르는 지리지를 편찬하였다. 북방 국경이 압록강과 두만강으로 획정되면서 조선 강역을 그린 <조

선방역지도>국보 제248호를 제작하였다.

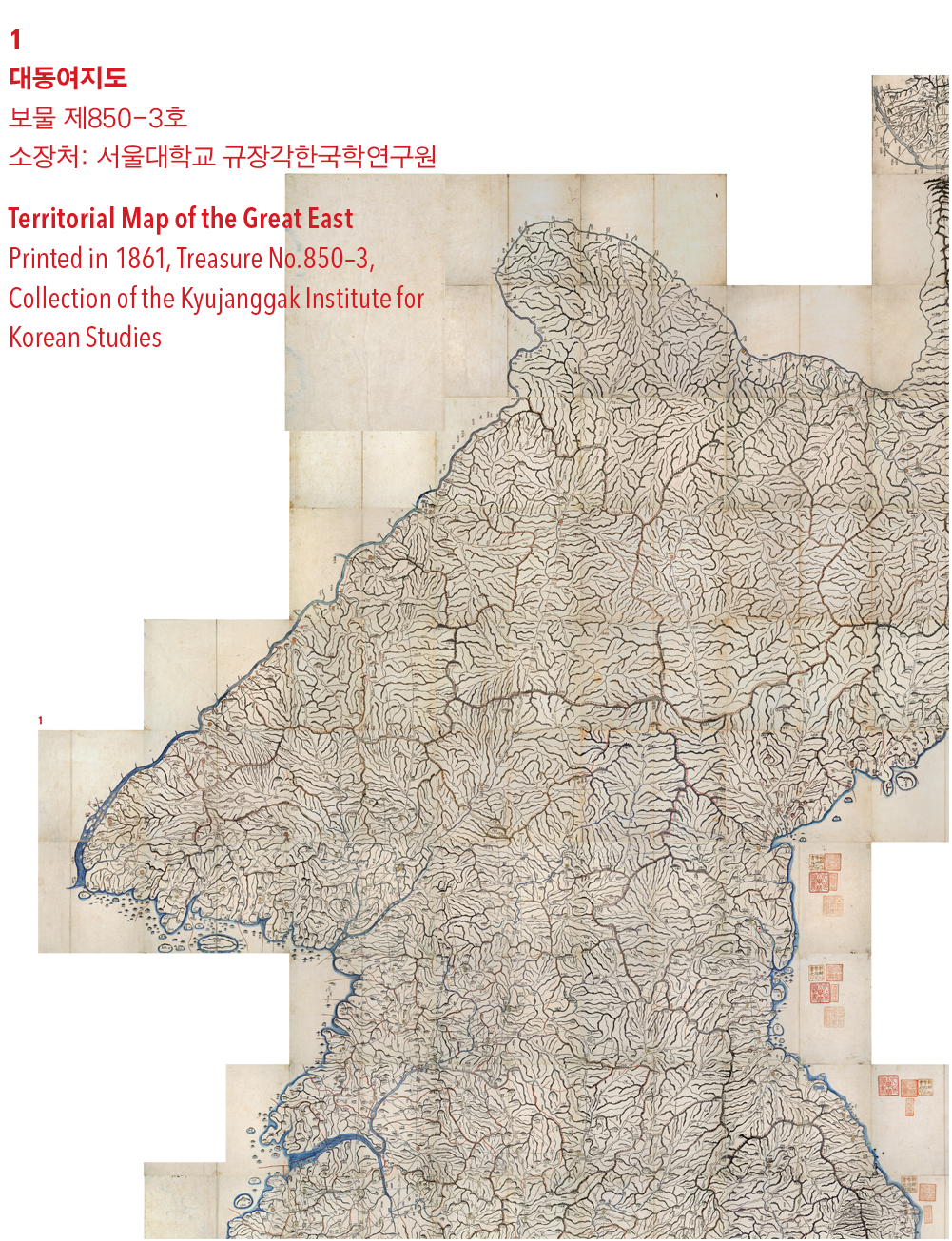

조선 후기에는 중국을 통해 서양식 지도가 들어왔으나 조선은 이를 재해석하여 <천하도>를 그렸다. 17~18세기에는 상업경제의 발달로 도별도가 목판본으로 제작되면서 지리 정보가 사회에서 공유되기 시작하였다. 국토 정비를 위해 각 고을을 상세하게 그린 군현지도와 도별도가 만들어졌으며, 강역에 대한 인식이 높아지면서 북방 및 동해를 상세하게 그린 관방 지도도 적지 않게 제작되었다. 정상기鄭尙驥, 1678~1752가 <동국지도>를 그리면서 조선 강역의 모습이 정확하게 묘사되기 시작하였다. 19세기에는 <청구도>를 비롯하여 전국을 자세하게 그린 조선전도들이 제작되었고, 이를 바탕으로 고산자 김정호金正浩

가 <대동여지도>1861를 제작하였다.

15세기 세계를 그리다: <혼일강리역대국도지도>

이름에서 보듯이 이 지도는 당시 세계 국가들의 강역을 하나의 지도에 담고 역대 왕조의 도읍을 그리고 있다. 1402년에 제

작된 이 지도는 동양 최고最古의 세계지도로 평가받는다. 원본은 남아 있지 않고 15세기 후반에 만들어진 사본이 일본 류코

쿠대학龍谷大學과 본광사本光寺에 소장되어 있으며, 모사본이 서울대학교 규장각에 있다.

지도 중앙에 그려진 중국에는 황하의 본류와 도읍들이 그려져 있으며, 만리장성 북쪽으로 아무르 강의 유로가 동-서 방향으로 묘사되어 있다. 중국 동쪽에는 조선과 일본 열도가 있으며, 서쪽으로는 아라비아 반도와 아프리카, 유럽까지 그려져있다. 인도는 반도로 묘사되어 있지 않으나 ‘축국竺國’이라는 이름이 기재되어 있다. 일본은 동중국해에 실제보다 매우 작게 그려져 있는데, 이는 일본을 작은 나라로 인식한 조선의 세계 관이 반영된 것이다.

조선의 모습은 실제보다 훨씬 크게 그려져 있으며, 지도는 이회李薈가 같은 해에 고려시대의 지도를 바탕으로 만든 <팔도지도>이다. 한강 유역에 묘사된 한양은 여러 도시 중 유일하게 붉은색 원으로 묘사하여 조선의 수도임을 보여주고 있다. 압록강, 두만강의 유로 표현을 통해서는 조선 강역의 범위를 나타냈다.

지도가 만들어진 1402년은 유럽에서 항해시대가 시작되기 훨씬 전일 뿐 아니라 프톨레마이오스의 지도가 부활하기전이었다. 이 지도는 아라비아 반도와 아프리카의 모습을 그린 이슬람 세계의 지도를 바탕으로 중국이 제작한 지도 위에 조선을 그려 넣어 완성한 것으로, 당시 조선뿐만 아니라 동아시아의 세계 지리에 대한 지성의 수준을 잘 보여준다. 조선이 국가 사업으로 지도를 만든 것은 국가 경영을 위한 것도 있었으나, 보다 근본적인 목적은 밖으로는 새로운 왕조의 개국을 천하에 알리고, 내부로는 조선 국토의 정체성을 스스로 확인하기위해서였다.

17세기 세계를 재해석하다: <천하도>

<천하도>는 제목 그대로 천하의 모습을 그린 세계지도로 대부분 17세기 이후에 조선에서만 제작된 것이다. 원형으로 그려진

지도에 묘사된 세계에는 천하의 중앙에 대륙이 있고, 그것을 둘러싸고 내해와 환대륙, 외해가 그려져 있다. 대륙과 바다에 약 150개 국가 이름이 기재되어 있는데 이들 중 실제로 존재하는 국가는 중심 대륙과 내해에 위치한 중국, 조선, 안남, 인도와 일본, 유구국뿐이다. 외해와 환대륙에 기재되어 있는 나라는 삼수국, 여인국, 일목국 등 대부분 <산해경>에 수록된 지명들로 유교와 도가사상에서 유래된 것이다.

지도에서 세계의 모습이 매우 독특하게 그려진 것은 조선지식인들이 중국으로부터 들어온 서양식 세계지도를 그대로 모사하지 않고, 중화적인 세계관을 바탕으로 재해석하여 그렸기 때문이다. 이 지도는 당시 목판본으로 제작된 도별 지도책을 통해 사회에 널리 보급되면서 조선인의 세계관 형성에 큰영항을 주었다.

18세기 고을과 강역을 그리다: 군현지도와 정상기의 <동국지도>

17~18세기에는 사회경제의 발달로 지역 간 유통이 활발해지면서 지도의 수요가 급격히 늘어나 다양한 형태의 지도가 만들어졌다. 18세기 들어 조선은 국방과 국가 통치를 위해 고을을 그린 군현지도를 제작하였다. 지도에 담긴 내용은 이전 수준을 훨씬 넘는 것이었으며, 중앙정부가 지방을 지배하는 효율적인 도구가 되었다.

<해동지도>보물 제1591호는 군현의 지리 정보를 수집하여홍문관에서 제작한 지도책이다. 고을의 지도는 산줄기와 하천이 풍수 형국으로 묘사되어 있고, 읍치를 지도 중앙에 배치하고 있다. 비변사인이 찍힌 <함경도전도>보물 제1583호는 1리 방안 위에 그려져 있어 장소 간의 거리를 알 수 있다. 지도에는 도로와 봉수망이 강조되어 군사적인 목적으로 만들어졌음을 보여준다. <조선지도>보물 제1587호는 모든 고을이 20리 방안 위에 그려져 있다. 이 방안 체계는 전국을 아우르고 있어 인접한 고을과 연결하면 도별도와 조선전도를 완성할 수 있어, 19세기 조선전도 제작의 바탕이 되었다.

정상기가 그린 <동국지도>는 지도 발달 측면에서 볼 때 김정호의 <대동여지도>와 쌍벽을 이룬다. 원본은 1740년대에 그려진 것으로 알려져 있으나 그의 아들 정항령鄭恒齡 등에 의해 수정・보완된 지도들만 남아 있다. 도별 지도와 전도로 구성되며, 함경도는 남북으로 나누고 경기도와 충청도는 합하여 1매로 그려 총 8매로 구성되어 있다. 지도를 만들면서 지명의 정확한 위치와 거리를 보여주기 위해 백리척百里尺을 사용하였고, 축척은 약 1 : 420,000이다. 산지, 하천 등 자연 요소뿐만 아니라 교통로, 진보, 산성 등 인문지리 정보를 상세하게 그리고 있어 당시 사회에서 매우 폭넓게 활용되었음을 보여준다.

이 지도는 이전에 북방의 압록강과 두만강 유로의 왜곡된 모습을 수정하여 정확하게 그렸을 뿐만 아니라, 동해에서 지금의 독도인 우산도를 울릉도 동쪽에 묘사함으로써 국토의 모습을 완성시켰다. 또한 제작 이후에 내용이 계속 수정・보완되면서 조선전도 발달에 중요한 역할을 하였다.

19세기 조선사회와 함께하다: <청구도>와 <대동여지도>

서세동점西勢東漸의 시기인 19세기에 조선 지식인들은 서양인들이 갖고 온 상세한 지도들을 보았고 누구나 지리 정보를 가질 수 있음을 알게 되었다. 또한 지도는 근대 국가가 기본적으로 갖추어야 할 기본이며 동시에 국가의 정체성을 확인하는 수단임을 인식하였다. 이에 따라 이전에 만들어진 지도를 바탕으로 조선전도를 완성하였다. <청구도>를 비롯한 대축척 지도가 필사본으로 그려졌으며, 1861년에는 우리나라 고지도 발달의 최고 정점에 있는 목판본 <대동여지도>가 완성되었다.

1834년에 김정호는 <청구도>보물 제1594호를 제작하기 위해 전국을 남북 29층, 동서 22판으로 나누었다. 한 면에 100리×70리 범위의 지리 정보를 수록하였으며, 2책 혹은 4책으로 구성하였다. 여러 이본이 남아 있으며, 체제와 수록 내용, 범례 등과 산지와 하천의 묘사가 이본마다 다른 것은 김정호가 지도를 제작하면서 내용의 수정과 보완을 계속하였음을 보여준다.

이전 지도들이 필사본으로 제작된 것과 달리 <대동여지도>보물 제850호가 목판본으로 제작된 것은 지도를 널리 보급하여지리 정보를 사회에서 공유하기 위한 목적이 있었다. 목판본으로 제작하기 위해 <청구도>의 내용을 재구성하여 이용과 휴대에 편리하도록 분첩절첩식分帖折帖式으로 제작하였으며, 지도의 층수는 29층에서 22층으로 줄였다. 목판은 비교적 판각이 쉬운 피나무를 이용하였다. 지금 국립중앙박물관과 숭실대학교에 일부 남아 있는 이들 목판의 모습은 당시 지도가 어려운 환경 속에서 만들어졌음을 보여준다.

산줄기는 전통적인 산맥 체계에 근거하여 산체 크기에 따라 굵기를 달리해 그렸다. 백두산부터 시작해 금강산을 지나 지리산으로 이어지는 백두대간의 줄기와 동서로 뻗은 지맥은 어느 한 곳도 단절된 곳이 없다. 전라도 완도와 제주도 사이의 바다에는 추자도 등의 여러 섬을 그려 육지의 산줄기가 한라산으로 이어지는 모습을 묘사하고 있다.

목판본으로 찍었기 때문에 필사본으로 그려진 이전 지도와는 다른 분위기를 보인다. 산줄기 사이를 굽이굽이 흐르는 물길의 표현은 조선 강산의 아름다움을 그대로 드러내고 있어 지도라기보다는 예술품이라는 느낌을 주기도 한다. 한데 모으면 남북 6.6m, 동서 3.8m의 대형 지도가 되어 우리에게 국토의 웅장함과 장쾌함을 느끼게 한다. 1861년 제작된 이후에도 내용이 계속 수정・보완되고, 필사로 다시 그려지기도 하였다.

이는 이 지도가 오랜 기간 동안 조선 사회와 함께하였음을 보여준다.

<대동여지도>에서 국토의 산지를 백두산 천지부터 한라산 백록담으로 이어지는 산줄기로 묘사한 조선 산하의 모습은 당시 서세동점의 위기에서 방향을 잃은 조선 사회가 가야 할 길을 보여주고 있으며, 분단 국토에 사는 지금의 우리에게도 잔잔한 감동을 주고 있다. 당시 제국주의 국가들의 지도는 전쟁과 정복의 수단으로 이용되었으나, 이 지도는 평화를 지향하는 조선의 국토 고을을 담아내고 있다. 그리고 서구의 경위선 도법을 이용하지 않고 동양의 전통적인 방안 도법으로 그린 것은 조선 지식인들이 지향했던 정체성을 보여주기도 한다