참여/소식

국유정담

소규모 유적에서 확인한 신라의 황금문화

신라는 ‘황금(黃金)의 나라’였다. 중세 아랍 지리학자 알 이드리시는 1154년 펴낸 그의 저서 『천애횡단 갈망자의 산책(The book of pleasant journeys into faraway lands)』에 기록하기를 “신라를 방문한 여행자는 나올 생각을 하지 않는다. 그곳엔 금이 너무 흔하다. 심지어 개의 목줄과 원숭이 목테도 금으로 만든다”라고 했다. 그에 걸맞게 신라인들은 금과 은, 금빛을 재현한 금동(金銅)의 귀금속으로 만든 장신구를 애용했다. 후세 사람들은 그런 신라를 ‘황금의 나라’로 기억했다.

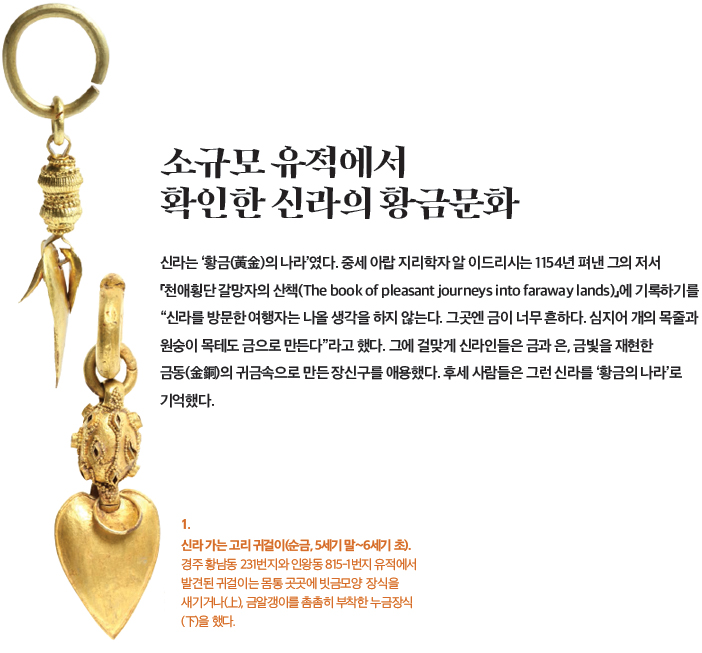

1.

신라 가는 고리 귀걸이(순금, 5세기 말~6세기 초).

경주 황남동 231번지와 인왕동 815-1번지 유적에서

발견된 귀걸이는 몸통 곳곳에 빗금모양 장식을

새기거나(上), 금알갱이를 촘촘히 부착한 누금장식

(下)을 했다

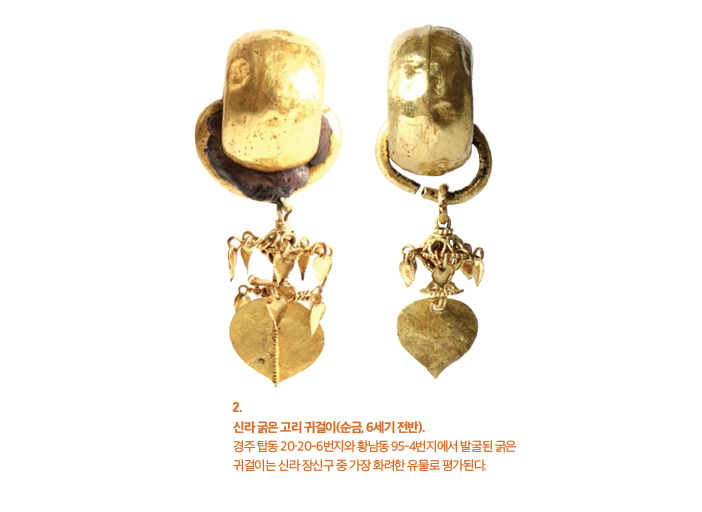

신라 귀금속 장신구의 흐름

장신구를 고분(古墳)에 부장하는 장례 풍습은 고구려·백제·신 라·가야 모두 유행했다. 그중 가장 많은 금관(金冠) 5점(황남대 총 북분, 금관총, 금령총, 서봉총, 천마총 금관)이 신라 왕경 경 주(慶州)에서 발굴된 사실은 신라에서 귀금속제 장신구 문화가 강하게 발현됐음을 알려준다. 희귀성 높은 귀금속으로 만든 장 신구는 소유자의 신분과 지위를 과시하는 위세품(威勢品) 역할 을 했다.

동4~6세기 신라는 마립간(麻立干)의 시대였다. 금관과 순금 허리 띠는 마립간 집단 중 최상위층만을 위한 전유물이었다. 그 아래 지배층에는 순금보다 격이 낮은 금동과 은으로 만든 장신구가 허용됐다.

신라 귀금속 장신구 문화는 5세기 후반~6세기 전반 질적·양적 절정기에 도달한다. 경주 황남대총 북분 금관(국보 제191호), 금 관총 금관(국보 제87호), 금령총 금관(보물 제338호), 서봉총 금관(보물 제339호), 천마총 금관(국보 제188호)이 연달아 사용된 신라 금관의 대성행기다. 6세기 신라는 마립간에서 왕(王)의 시대(503년)로 변모한다. 마 립간 시대가 저물며 그들의 상징물인 귀금속 장신구도 종언을 맞이한다. 이후 신라 황금문화는 새 사상인 불교 공예품으로 탈 바꿈해 사찰, 금동불상과 사리 제작으로 이어진다.

소규모 유적지에서 발견된 귀금속 귀걸이와 허리띠

5세기 전후 등장한 초기 신라 귀금속 허리띠는 장식판에 식물 이파리(葉文), 용과 봉황 무늬(龍鳳文)를 새겼다. 5세기 중반 허 리띠 장식 무늬는 세 잎 무늬(三葉文)로 변화해 이웃한 고구려· 백제·가야와 차별되는 신라 고유 양식으로 자리매김한다. 금 허리띠 장식을 만들기 위해서는 금관보다 많은 금이 필요하다. 금관과 금 허리띠는 신라 지배층 중 최상층만이 소유할 수 있는 전유물임을 짐작하게 한다. 그 아래 계층에는 은제 허리띠 장식 이 허용됐다.

경주 대릉원(慶州 大陵苑)은 거대한 신라 고총(高塚)이 옹기종 기 들어선 곳이다. 대릉원 한편에 자리한 황남동 231·232번지 와 95-4번지 유적에서 은제 허리띠가 발견됐다. 허리띠는 네모 모양 은장식판 30여 점이 망자(亡者) 허리를 감싼 모습이었다. 6세기 중반 신라 허리띠 장식은 일대 변화를 맞이한다. 귀금속 보다 구하기 쉽고 주조(鑄造)에 적합한 동제 허리띠가 등장한 다. 이후 신라는 선진 문물인 중국 당(唐)의 허리띠 장식을 받아 들인다.

신라 귀금속 장신구의 재회(再會)

땅 속 유물을 현실로 소환한 책임은 고고학자 몫이다. 현재 고 고학계에서는 삼국시대 귀금속 장신구를 당대 사회 구성원의 신분과 지위를 표상하는 위세품, 그들의 정체성을 공유한 물품 등으로 설명한다. 세상 사람들이 전시된 신라 황금 유물을 볼 수 있기까지 많은 이들의 노고가 필요하다.

영원히 땅 속에 묻혀 있을 뻔한 신라 장신구와 문화재의 가치를 세상에 알리는 과정은 소규모 유적지 발굴조사에서 시작된다. 작은 면적의 소규모 발굴이지만 그 가치와 중요성은 결코 작다 고 할 수 없다.

- 글. 사진.김재열. 한국문화재재단 문화재조사연구단,조사연구1팀 부팀장 -