참여/소식

국유정담

한국 전래동화집의

성격과 영향

글. 권혁래(용인대학교 용오름대학 교수)

전래동화는 근대 시기 각 나라에서 민담을 조사하고 어린이들을 위한 독본(讀本, 글을 읽어서 내용을 익히기 위한 책)을 만드는 과정에서 산출된 민족·민중적 성격의 이야기이다. 독일의 그림(Grimm) 형제가 1812년 『어린이와 가정의 동화(Kinder und Hausmärchen)』를 출간한 이래, 이탈리아, 프랑스, 노르웨이, 영국, 네덜란드, 러시아 등의 유럽 국가 그리고 동양의 일본까지, 세계 곳곳에서 민담을 조사하고 이를 어린이 교육을 위한 문학적 관심에 의해 재정리했다.

한국에서는 1880~90년대부터 서양인들이 한국 문화를 인식·설명하기 위한 방도로 전래동화를 조사하고 번역·재화하는 과정에서 처음 전래동화의 목록이 구성되고 책으로 출판되었다. 1910년대 이후에는 일제강점기 식민 지배 정책을 기반으로 조선총독부가 전래동화를 수집했고, 이를 바탕으로 1924년 『조선동화집』을 출판했으며, 일부 작품은 소학교 교과서에 실어 조선 아동의 윤리교육에 활용했다. 최남선, 방정환, 심의린, 박영만 등 조선의 계몽적 지식인과 아동문학가들은 외부 세력이 아닌, 한국인이 직접 전래동화를 모으고 우리글로 된 동화를 만들어야 한다는 의지를 불태웠다. 이들은 한국의 민담을 보존하고, 아동의 계몽을 위해 전래동화를 수집하거나 전래동화로 개작하기도 했다. 근대 시기 서양인과 일본인, 한국인 3주체가 상호 영향을 끼치며 간행한 한국 전래동화집은 오늘날 우리가 접하고 즐기는 전래동화의 모태가 되었다.

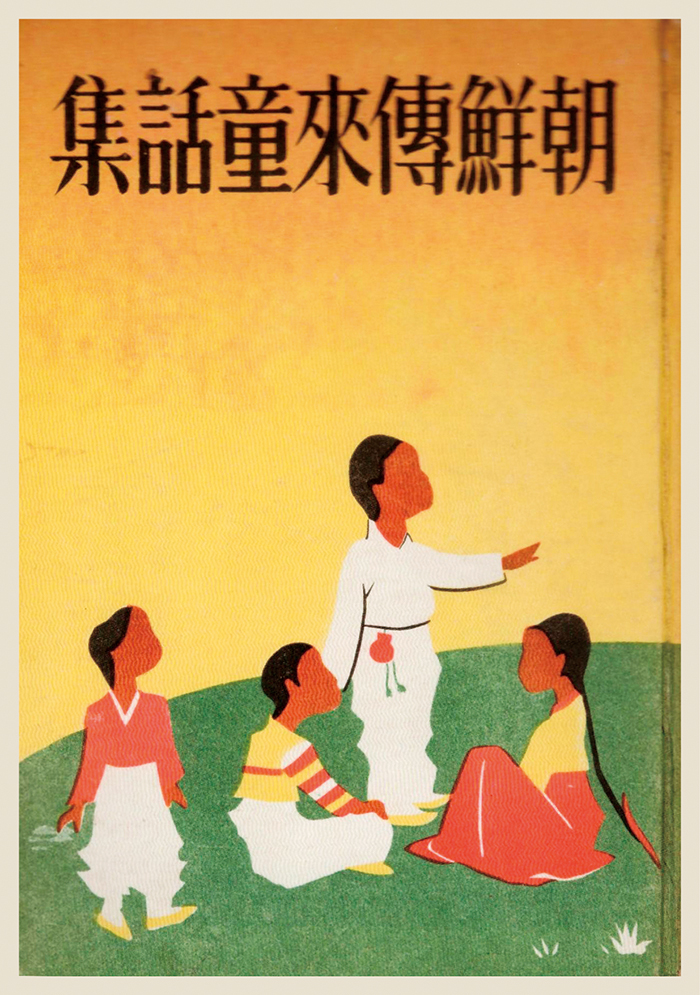

『조선전래동화집』, 학예사, 1940년 | 박영만

출처: 국립한글박물관 『한글 전래 동화 100년』 도록, 2017년

전래동화의 형성과 개념

‘전래동화’라는 용어는 오랫동안 구전되어 온 설화 및 문헌설화 중에서 개인 작가가 일부 작품을 선택해 어린이 독자의 취향과 수준에 맞게 가공·재화해 출판한, 아동문학의 범주에 속하는 근대 서사 장르다. 짧게는 “어린이를 위해 설화를 가다듬어 쓴 글”이라고도 설명된다. ‘옛이야기’와 ‘전래동화’는 용어는 다르지만, 거의 같은 개념으로 쓰이고 있다. 전래동화는 1920~30년대부터 관습적으로 쓰여 온 용어인데, 2000년대 초부터 아동문학 학계 중심으로 ‘옛이야기’를 대체어로 사용하자는 주장이 제기되고 있다. 김환희, 이지호, 권혁래, 최원오 등에 의하면, 옛이야기는 구전설화, 그중에서도 민담에 바탕을 두되, 어린이를 독자로 상정해 개인 작가가 고쳐 쓴 글이고, 옛 어른이 즐겼던 이야기를 오늘날의 어린이가 즐길 수 있게 재구조화한 이야기로 정의된다.1 시인이자 소설가인 구광본은 ‘옛이야기’를 “전 근대의 구전 민담(oral folk tale)과 근대의 전래동화(literary fairy tale)를 아우를 수 있는 장르로 개념을 확장해야 할 필요가 있다”고 했다.2 이러한 논의들에 의하면, 옛이야기 용어는 전 근대의 민담 및 근대 이후 개인 작가들이 민담을 고쳐 쓴 작품들을 포괄하는 의미로 확장되고 있음을 알 수 있다. 하지만 관습적으로는 전래동화 용어가 학계와 출판계에서 사용되고 있다. 옛이야기와 전래동화 등의 용어와 개념에 대해서는 좀 더 논의가 필요할 것이나, 이 글에서는 편의상 전래동화라는 용어를 사용한다.

1 김환희, 『옛이야기의 발견』, 우리교육, 2007.; 권혁래, 「옛이야기 형제담의 양상과 의미」, 『동화와번역』 19, 2010.; 이지호, 「옛이 야기와 서사 장르 체계」, 『아동청소년문학연구』 6, 2010.; 최원오, 「옛이야기의 활용과 새로운 가능성」, 『아동청소년문학연구』 25, 2019.

2 구광본, 「문학 장르로서의 옛이야기」, 『대중서사연구』 25, 2011.

전래동화는 전 근대의 수많은 설화, 그중에서도 민담 중에서 의미 있다고 여긴 특정 주제나 소수의 작품을 개인 작가가 선택해 새로운 문장으로 표현하고, 편집·출판을 통해 서승(書承, 글로 이어짐)되면서 상업적 출판물로 유통되기 시작한 근대 문화의 산물이다. 전래동화는 한 지역·국가·공동체의 문화와 정서를 이야기 형식으로 표현하기 때문에 근대의 어린이들에게 전근대 문화를 효과적으로 전승할 수 있다. 전래동화는 어린이에게 전근대 문화의 원형과 가치관을 전달하고 교육하는 문화 텍스트로서의 면모가 있다. 어린이들은 단순하고 직선적 성격을 지닌 주인공에 감응해 전래동화의 서사와 시공간을 경험하면서 카타르시스를 느낀다. 이런 점에서 전래동화는 아동문학, 그중에서도 동화의 성격을 지닌다. 하지만 작가가 민담의 화소 및 서사를 변형시키면서까지 이야기에 변화를 준 것은 아니기 때문에 전래동화는 창작동화와 분명한 거리가 있다.

전래동화의 성격

한국의 전래동화는 식민지시기 민담의 채록·출판 과정에서 형성 파생되었는데, 그 성격이 동일하지 않은 것으로 보인다. 다카기 도시오의 『조선교육옛이야기(新日本敎育昔噺)』·조선총독부의 『조선동화집』·심의린의 『조선동화대집』·박영만의 『조선전래동화집』 등과 같은 처음부터 민담을 명확히 아동들이 쉽게 읽을 수 있게 선집·다시쓰기 작업을 한 작품집이 있는가 하면, 호러스 뉴턴 알렌의 『한국 이야기(Korean Tales)』·다카하시 도루의 『조선이야기(朝鮮物語集)』 등 어른들과 외국인들을 독자로 삼아 민담·문헌설화 등을 동화체로 번역한 작품집, 한충의 『우리동무』와 같이 민담을 그대로 수용하거나 개작한 경우가 혼재된 작품집, 손진태의 『조선민담집』 등과 같이 채록한 민담의 원 형태를 유지하려 한 작품집이 있다.

출처: internetarchivebooks

근대 시기 서양인들의 한국 전래동화집 출판

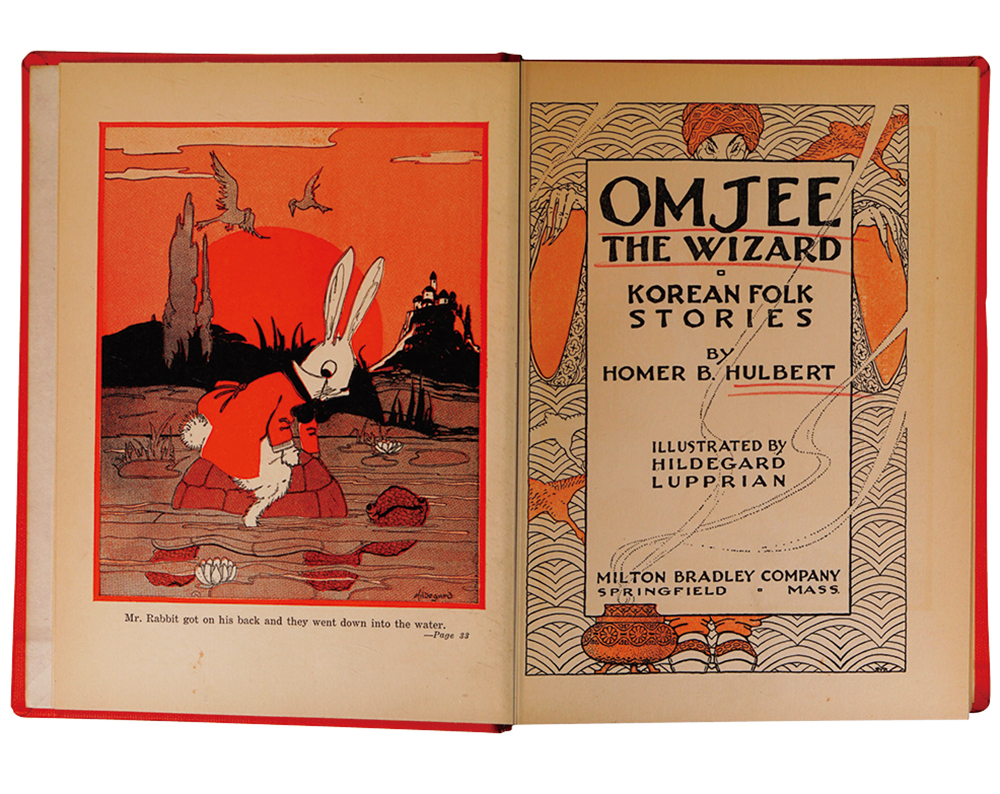

광복 이전에 출판된 전래동화집은 서양 언어 10여 종, 일본어 20여 종, 한국어 6종 등 총 30편가량 된다. 한국의 전래동화는 1890년을 전후한 시기부터 20세기 초에 미국, 독일, 프랑스, 러시아 등의 외국인 연구자 그리고 일본인들에 의해 채록·출판되기 시작했다. 서양인들이 기록한 전래동화는 미국 선교사 호러스 뉴턴 알렌(Horace Newton Allen)이 1889년 미국에서 출판한 『한국 이야기(Korean Tales)』, 러시아인 N. G. 가린 미하일로프스키(N. G. Garin-Mikhailovsky)가 1898년 여순항을 통해 조선에 들어와 조선인 안내인을 통해 듣고 기록한 『한국전래동화(Koreanische Märchen)』 등 영어, 프랑스어, 독일어로 된 작품집이 약 10종 남아 있다. 이 작품들은 대개 서양인들이 한국의 풍습과 문화를 관찰하고 보고하기 위해 민담을 조사해 동화체로 옮긴 것이다.

근대 시기 서양어로 출판된 한국 전래동화집

| 연번 | 직업 | 국적 | 작가 | 도서명 | 편찬년도 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 선교사 | 미국 | Horace Newton Allen | Korean Tales | 1889 |

| 2 | 선교사 | 미국 | Eli Barr Landis | Korean Folk Tales *잡지에 발표된 설화 | 1897 |

| 3 | 작가 | 러시아 | N.G. Garin Mikhailovsky | Koreanische Märchen | 1898 |

| 4 | 선교사 | 미국 | William Elliot Griffis | Unmannerly Tiger and other Korean Tales (Fairy Tales of old Korea3, 1912; 1923; 1925) 1911 | 1911 |

| 5 | 작가 | 러시아 | Serge Persky | Contes Coréens | 1925 |

| 6 | 선교사 | 캐나다 | James Scarth Gale | Korean Folk Tales: Imps, ghosts and fairies | 1914 |

| 7 | 선교사 | 미국 | Homer B. Hulbert | Omjee the Wizard | 1925 |

| 8 | 선교사 | 독일 | Andeas Eckardt | Koreanische Märchen und Erzärungen zwichen Halla und Pältusan | 1928 |

| 9 | 작가 | 미국 | Berta Metzger | Tales told in Korea | 1932 |

일본인과 한국인들의 한국 전래동화집 출판

1910~20년대 조선총독부 관료인 다카하시 도루(高橋亨), 다나카 우메키치(田中梅吉) 등과 다카기 도시오(高木敏雄), 미와 다마키(三輪環), 나카무라 료헤이(中村亮平) 등 일본인 연구자 및 작가들은 식민지 조선의 풍속·민정을 파악하고 식민지 아동교육에 활용하기 위한 자료로써, 또는 제국 일본의 확장된 민담을 과시하기 위해 조선의 민담 전설·속담 등을 조사했다. 조선총독부는 조선의 민담을 선별 개작해 일본어로 된 『조선동화집』을 1924년 출판하고, 몇몇 작품은 소학교 교과서에 수록해 식민지 아동교육에 활용했다. 일본어로 번역한 조선의 민담 전설은 일본의 성인 아동들에게 일본 동화의 하나로 제공되어 내선일체론(內鮮一體論)을 고무하는 데 활용되기도 했다.

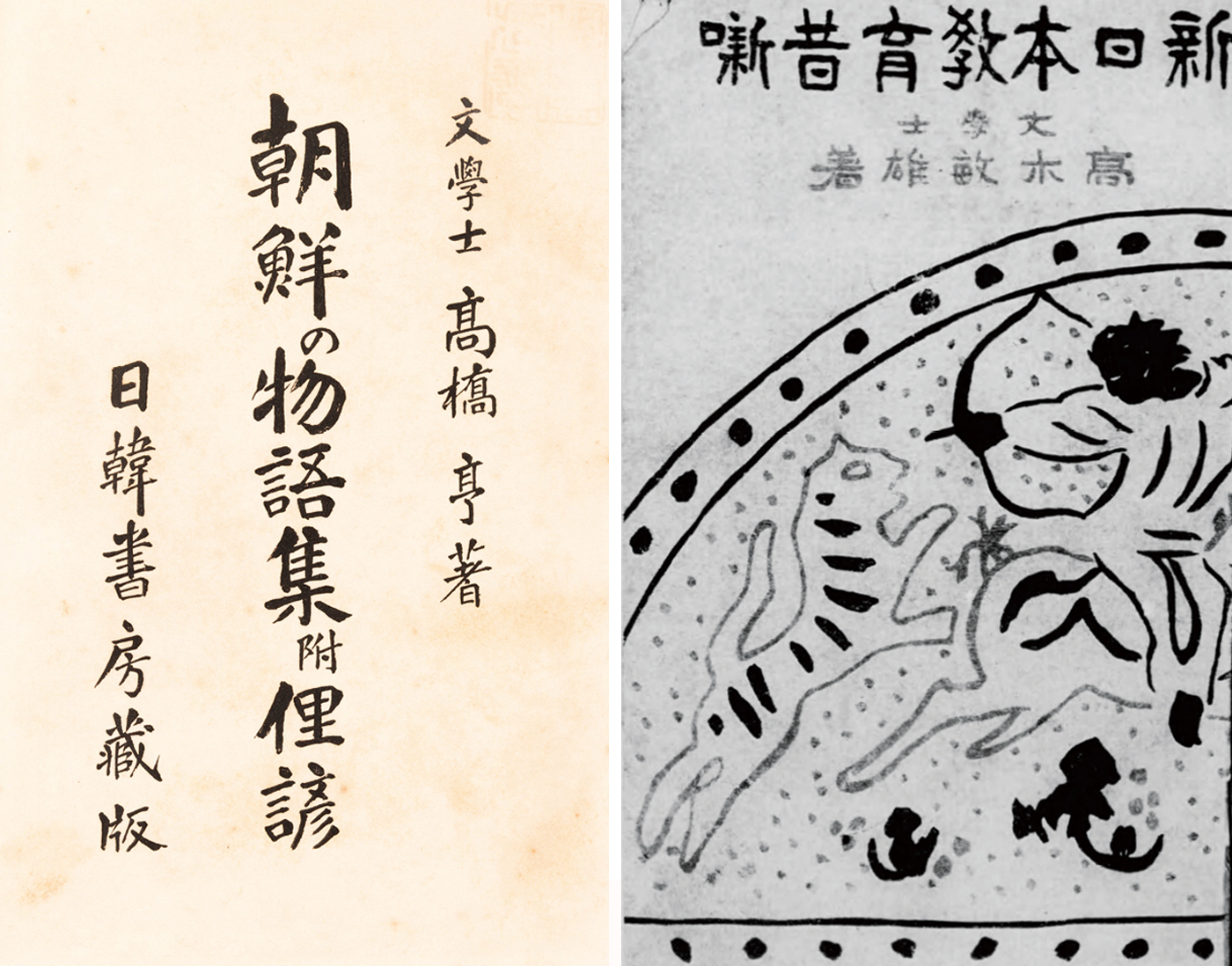

(좌) 『조선물어집』, 1910년 | 다카하시 도루 출처: 국립민속박물관

(우) 『신일본교육석신』, 1917년 | 다카기 도시오 출처: 일본국회도서관

한국의 연구자가 직접 조선의 설화를 채록하거나 그것을 동화로 변환시킨 것은 최남선, 방정환 등이 1910~1920년대 초에 걸쳐 신문·잡지를 통해서 고래동화(古來童話)를 발굴한 작업이 시작이었다. 일본 와세다대학에서 유학한 손진태는 1930년에 직접 구비설화를 조사해 일본어로 『조선민담집』을 출판했다. 1926년 한글 연구자이자 사범학교 교사인 심의린은 『조선동화대집』(1926), 『실연동화』(1928)를 출판했고, 1940년 박영만은 『조선전래동화집』을 출판했다. 이들 소수의 한국인 작가 및 연구자들은 한국의 아동들에게 민족문화와 한글을 교육하기 위해 민담을 채록하고 동화로 개작해 출판했다. 이러한 자료집들로부터 근대 전래동화집의 레퍼토리와 내용, 정체성을 고찰할 수 있다. 이 중에서 살펴볼 몇몇 주요 작품은 다음과 같다.

근대 시기 일본어 및 한글로 출판된 전래동화집

| 연번 | 작가/편찬자 | 서명 | 출판사 | 편찬년도 | 수록 편수 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 高橋亨 | 『조선이야기집(朝鮮物語集)』 | 京城: 日韓書房 | 1910 | 28편 | 일본어 설화, 고소설(번역 출간) |

| 2 | 高木敏雄 | 『조선교육옛이야기(新日本敎育昔噺)』 | 東京:敬文館 | 1917 | 52편 | 일본어(번역 출간) |

| 3 | 朝鮮總督府(田中梅吉) | 『조선동화집(朝鮮童話集)』 | 京城:大阪屋号書店 | 1924 | 25편 | 일본어(번역 출간) |

| 4 | 中村亮平 | 『조선동화집(朝鮮童話集)』 | 東京:冨山房 | 1926 | 43편 | 일본어(번역 출간) |

| 5 | 심의린 | 『조선동화대집(朝鮮童話大集)』 | 漢城圖書株式會社 | 1926 | 표제66편 (총83편) | 한글(현대어역 출간) |

| 6 | 손진태 | 『조선민담집(朝鮮民譚集)』 | 東京: 鄕土硏究社 | 1930 | 154편 | 일본어(번역 출간) |

| 7 | 박영만 | 『조선전래동화집(朝鮮傳來童話集)』 | 學藝社 | 1940 | 75편 | 한글(현대어역 출간) |

1~4번은 일본인 연구자들이 편찬한 일본어 설화 및 동화집이다. 6번은 한국인 연구자가 일본어로 편찬한 민담집이고, 5, 7번은 한국인 연구자들이 편찬한 한글 동화집이다. 한국의 설화 및 전래동화집의 편찬은 시작 지점에서 서양인과 일본인들이 주도했고, 한국인들의 편찬 작업이 그 뒤를 이었다. 전래동화집은 전래동화 ‘전집’ 또는 선집이다. 엄밀히 말하면, ‘전집’보다는 ‘선집’의 개념에 가깝다. 수많은 고전 서사 작품이 존재했기에 애초부터 전집의 개념은 불가능했다. 동화집의 필자나 편자들은 전승되어 오던 수많은 고전 서사 작품 가운데 당대 독자에게 적합한 작품들을 임의로 선별하고, 이를 자신들의 미적 감각에 맞춰 문장을 다시 쓰기해 동화집을 출간했다. 그러므로 출판된 동화집마다 목록이 다르고 문장의 성격도 다양하다.

1번의 저자 다카하시 도루(高橋亨, 1878~1967)는 1903년에 대한제국 정부의 초청으로 조선에 건너와 한성중학교 교사를 지내며 설화와 속담을 모아 1910년 『조선물어집(朝鮮の物語集附俚諺)』을 출판했다. 이후 조선총독부의 종교조사 촉탁, 조선도서조사 촉탁을 역임하며 조선의 고서, 금석문, 유학 등을 연구했으며, 1926년부터는 경성제국대학 교수에 임명되어 조선문학과 사상사를 강의했다. 2번의 저자 다카기 도시오(高木敏雄, 1876~1922)는 일본의 저명한 신화학자이자 비교문학 연구자로, 1910년대부터 1920년대 초에 이르기까지 조선의 신화 및 설화를 비교문학의 관점에서 활발하게 연구했다. 그는 문헌설화와 전설, 다카하시 도루, 시미즈 효조 등이 수집한 자료들을 바탕으로 52편의 한국 전래동화를 선집해 1917년 『조선교육옛이야기(新日本敎育昔噺)』를 출판했다.

3번의 저자 다나카 우메키치(田中梅吉, 1883~1975)는 독일 동화 연구자로서, 조선총독부 학무국 편집과에서 1910년대에 세 차례에 걸쳐 조사한 수많은 구비문학 자료 중에서 25편을 선정해 1924년 『조선동화집』을 출판했다. 이 동화집의 일부 작품은 일제강점기 소학교 교재로도 사용되었으며, 한국 전래동화의 전승에 지속적으로 영향을 미쳤다.

4번의 저자 나카무라 료헤이(中村亮平, 1887~1947)는 미술 연구자로서 1925년에 경북사범학교 교사로 부임해 조선의 동화를 수집한 것을 바탕으로 1926년에 『조선동화집』을 출판했다. 43편 중 21편은 조선총독부의 『조선동화집』 수록 작품을 개작한 것이다.

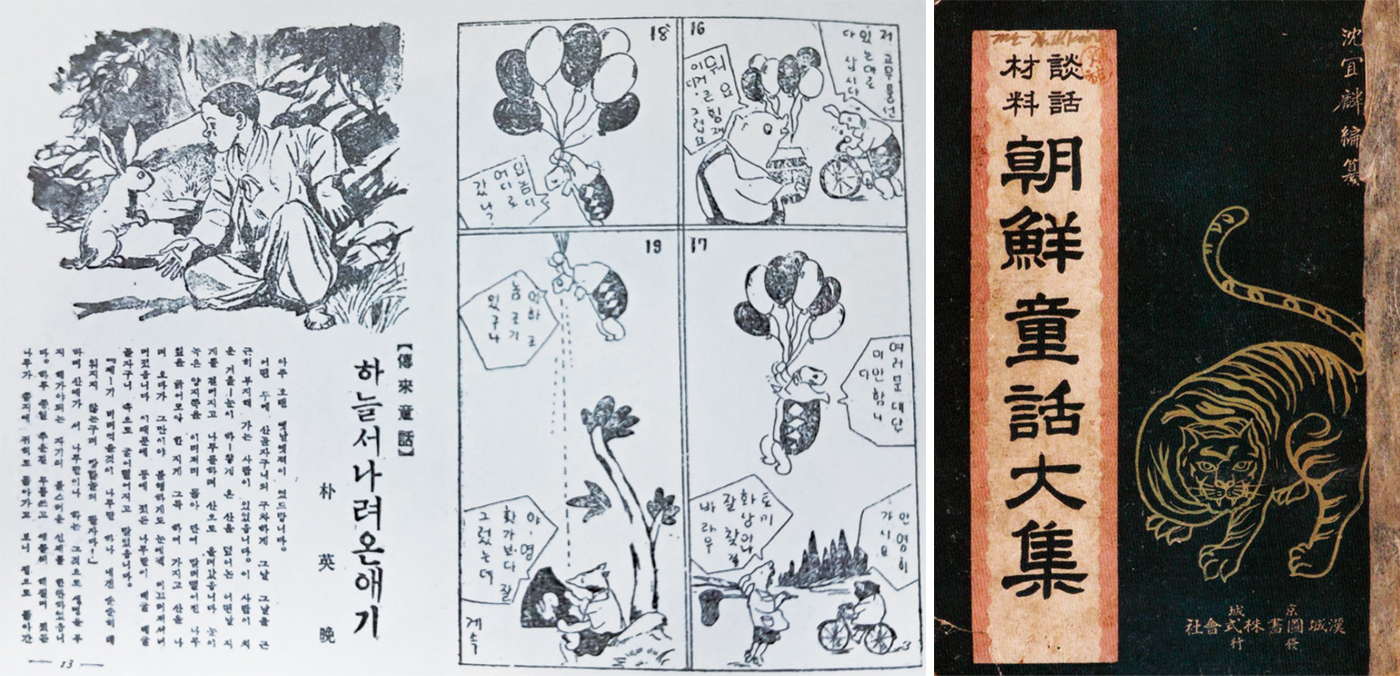

(좌) <하늘에서 대려온 애기>, 『소년』 제4권 8호, 조선일보출판사, 1940년 | 박영만

(우) 『조선동화대집』, 한성도서주식회사, 1926년 | 심의린

제공: 권혁래

5번의 저자 심의린(沈宜麟, 1894~1951)은 사범학교 교사이자 한글 연구자로서, 조선 아동들을 위한 한글 교육의 일환으로 1926년 『조선동화대집』을 출간했다. 조선총독부의 『조선동화집』 수록 작품들을 일부 수록하면서도 자신이 조사한 민담 작품들을 동화화하며 전래동화의 스펙트럼을 넓히려 했다. 표제 작품 66편, 총 83편의 가장 많은 작품을 수록했다.

6번의 저자 손진태(孫晉泰, 1900~미상, 1950년 납북)는 일본 와세다대학에서 설화연구방법론을 배워 한국의 설화를 체계적으로 조사·분석한 최초의 연구자이다. 그는 1920년대에 조선의 설화를 폭넓게 조사·채록해 1930년 『조선민담집』을 출판했다. 이 책 제목의 ‘민담’은 ‘민간설화’, ‘민족설화’의 개념에 가까우며, 수록 작품에는 154편에 이르는 신화·전설 민담이 포괄되어 있다.

7번의 저자 박영만(朴永晩, 1914~1981)은 1920년대부터 10여 년간 자신이 수집한 작품들을 동화화해 1940년 『조선전래동화집』을 출간했다. 각 지역의 전설과 민담을 바탕으로 개성 있는 내용을 선별하고, 잘 정제된 문장으로 75편의 작품을 선보였다.

광복 이후 전래동화집의 출판과 영향력

1945년 광복 이후, 우리 민족의 정서와 삶을 담은 전래동화는 다양한 방식으로 현재까지 전승되고 있다. 필자가 조사한 목록에 의하면, 광복 이후 출판된 전래동화집은 1946년부터 1969년까지 30여 종, 1970년대 20여 종, 1980년대 50여 종, 1990년대 60여 종, 2000년대 약 30종, 2010년대 50여 종으로 총 250종가량의 주요 목록이 확인된다. 광복 이후 1950~1960년대에는 전래동화가 전대에 조사·출판된 목록을 바탕으로 『어린이독본』(고병돈, 1946), 『조선전래동화집』(전영택, 1949)과 같은 이름으로 출판되었으며, 1960년대부터 1970년대까지는 국어나 도덕 관련 교과서에 전래동화가 수록되면서 다양한 내용을 담은 『한국전래동화독본』(이상노, 1962), 『이원수 쓴 전래동화집』(1963) 등 유명 전래동화집이 출판되었다. 이러한 작품집은 서양의 동화가 ‘세계 명작’이라는 이름으로 유입됨에 따라, 우리 전래동화를 지키고 전승하기 위해 만들어졌다.

1980년대에는 『한국전래동화전집』(손동인, 1983)이 나오고 각 지역에서 조사한 민담이 전래동화집 목록으로 들어오면서 전래동화 작품의 총량이 한껏 확대되었다. 1990년대에는 프뢰벨, 창비, 웅진 등에서 전래동화전집과 그림책 시리즈를 대량으로 발매하면서 널리 보급되었다. 『남북 어린이가 함께 보는 전래동화』(손동인 외, 1991)는 남북 분단 이후 처음으로 남한과 북한의 전래동화를 묶어 출판한 전집으로, 어린이들이 남북 간의 대립보다는 동질성을 느낄 수 있도록 만들어졌다. 어린이 문학가 서정오는 『우리 옛이야기 백 가지』(서정오, 1997)를 통해 짧은 호흡의 구어체로 옛이야기의 입맛을 살린 작품들을 선보였다. 2000년대 이후에는 영어전래동화, 전래동화를 통한 외국인들의 한국어 교육 활용, 다문화동화 출판, 개성 있는 전래동화 그림책, 전래동화 전자책의 발간 등 다양한 스타일의 전래동화 출판이 돋보인다.

오늘날 많은 어린이가 독서와 구연, 그림책, 오디오북의 형태로 우리 민족의 해학과 풍자, 지혜가 담긴 전래동화를 즐기고 있다. 지금까지 가장 사랑받는 작품으로는 <해와 달이 된 오누이>, <팥죽할멈과 호랑이>, <까치의 보은>, <연이와 칠성이>, <효녀 심청>, <나무꾼과 선녀>, <말하는 남생이>, <세 가지 보물>, <오 형제>, <삼 형제와 아버지의 유물>, <우렁각시> 등이 꼽힌다. 이 상에서 본 것처럼, 전래동화의 출간은 근현대 130여 년 동안 민담의 현대적 글쓰기 및 미디어 작업을 통해 이야기와 전 근 대문화·정서가 현대로 전승되고 어린이들의 정서와 상상력, 교양에 적지 않은 영향을 미치며, 민족문화 전승에 기여하고 있음을 확인하게 된다.

『한글 전래 동화 100년』 도록 표지, 2017년

출처: 국립한글박물관

이 책은 국립한글박물관 기획특별전 <한글 전래 동화 100년>(2017. 8. 8.~2018. 2. 18.)의 전시 도록으로, 각종 전래동화집의 사진을 싣고 전래동화의 발자취에 대해 소개했다.